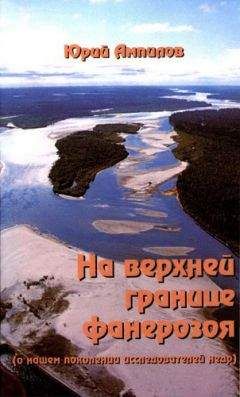

Юрий Ампилов - На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)"

Описание и краткое содержание "На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)" читать бесплатно онлайн.

В книге известный российский ученый-геофизик размышляет о судьбах людей геологических профессий в сложный для России период на рубеже тысячелетий

Рассказывая о постижении науки, он одновременно воссоздает широкое полотно с изображением десятков людей, с переплетением событий, характеризует их, поэтому книга приобретает общественное звучание, В ней можно найти изображение провинциальной России и столицы. Во второй части содержится увлекательное повествование о разных странах и народах. На ее страницах можно познакомиться с людьми очень известными и рядовыми, зримо представить их если не по внешним описаниям, то по роду занятий, по отношению к ним самого автора. Не менее важно и то, что автор, словно художник-мозаик, может объединять детали в полную картину, и они тогда воспринимаются не сами по себе, а как части единого целого…

Большинство любителей чтения с удовольствием поместят книгу Юрия Ампилова на книжные полки.

Второй приятный сюрприз состоял в том, что кормежка была довольно вкусной. Потом стоимость питания вычиталась из заработка, но это были разительно небольшие деньги. И еще оказалось, что на борту хорошая фильмотека и можно почти ежедневно в свободное от вахты время прямо в столовой смотреть кино. Потом в море, встречаясь с другими судами, обменивались фильмами, и хотя бы такая условная связь с цивилизацией была. Телевизор в открытом море не принимал. Можно было еще через радиста давать радиограммы родным, которые трансформировались для них в обычные телеграммы, приносимые почтальоном, и получать от них такие же. В общем, жизнь потихоньку налаживалась.

На следующий день приступили к работам по корреляционному методу преломленных волн (КМПВ) в паре с НИС (научно-исследовательское судно) «Север». Если мы, т. е. НИС «Смелый», были судном-источником, на борту которого должны были производиться «взрывы», то НИС «Север» должен был регистрировать эти сигналы, которые прошли через земные недра и несли информацию об их строении. Удаление одного судна от другого в процессе работ изменялось от нуля до примерно 40 км, что позволяло исследовать глубины до 6–8 км. Поскольку реальные взрывы на море уже к тому времени были запрещены (морская сейсморазведка, как и сухопутная, до 60-х годов XX века оперировала с настоящими взрывами зарядов), наше судно было оборудовано специальными мощными компрессорами, создававшими давление сжатого воздуха в магистралях до 150 атмосфер. С помощью специального пневмоисточника объемом 30 л, буксируемого на глубине от 5 до 20 м, создавались пневмоудары, производившие достаточный эффект для возбуждения сейсмического сигнала. При этом в отличие от взрывов никакого заметного отрицательного эффекта, опасного для жизни морских обитателей, не наступало.

В принципе весь штат специалистов, обеспечивающих работу пневмоисточника на судне, был укомплектован, и мне работы по большому счету не было. Тем не менее, я сделал необходимые в дальнейшем для моей курсовой записи и копии сигналов. В то же время оказалось, что на судне не хватает одного гидрографа, чтобы обеспечить нормальную трехсменную непрерывную работу. Старший гидрограф Александр Соколовский – довольно колоритный солидный мужчина с большой бородой – предложил мне научиться этому делу с тем, чтобы затем самостоятельно «стоять» на капитанском мостике вахты: с 4 до 8 утра и с 16 до 20 часов. Он сам и второй гидрограф стояли вахты соответственно с 8 до 12 и с 12 до 16 часов. Вахта с 4 до 8 утра, как самая неудобная, называлась «собачьей». Процесс моего обучения занял один день. Надо было вести судно точно по профилю по так называемому предрасчету – предварительно рассчитанной на ЭВМ и распечатанной ленточке с относительными гиперболическими координатами, которые обеспечивались работой трех радиогеодезических станций, расположенных на Кольском полуострове и полуострове Канин. Необходимо было одновременно фиксировать фактическое местоположение судна на специальном планшете. При этом следовало постоянно отдавать команду рулевому «право руля», «лево руля». Несмотря на большое напряжение – четыре часа непрерывного внимания, – работа понравилась, поскольку мне, простому третьекурснику, был доверен один из самых ответственных участков на судне. При этом штурманы во время своих вахт фактически ничего не делали, т. к. их функции при работе на профиле выполняли мы. Точность обычной штурманской прокладки (1–2 км) никак не соответствовала требуемой погрешности в определении местоположения судна для сейсморазведочных работ (не более 10–15 м). Сейчас, конечно, все это обеспечивается соответствующими спутниковыми системами навигации, но тогда об этом речи не было.

При очередном заходе в Порчниху на «Смелый» прибыл недостающий гидрограф, а меня, к моему удовольствию, перевели на НИС «Север», Это было значительно более комфортабельное судно водоизмещением 2500 тонн, переоборудованное из бывшего БМРТ – большого морозильного рыболовного траулера. Здесь я поселился в двухместной каюте вместе с Владимиром – инженером из Ленинграда. Мы отвечали за сейсмическую косу, которая при данном специфическом виде работ должна была располагаться на дне, в отличие от традиционной морской сейсморазведки, когда коса буксируется за судном. Мы заполняли косу с пьезоприемниками соляркой так. чтобы обеспечить отрицательную плавучесть. За нами были также и все спуско-подъемные операции с косой.

На судне проходила практику еще одна студентка из Санкт-Петербурга, Лена Карасик. Все члены экипажа ходили за ней буквально по пятам и пытались привлечь ее внимание. Еще бы, молодая симпатичная девушка никого не оставляла равнодушным. Я, правда, не «выходил из тени», чувствуя себя на судне «на птичьих правах» среди видавших виды «морских волков». С тех пор нигде ничего о ней не слышал. Но, как справедливо говорят: «Мир тесен», и мы случайно встретились с ней совсем недавно, спустя более чем 30 лет, на 50-летнем юбилее моего приятеля и однокурсника Толи Никишина, ныне зав. кафедрой на нашем факультете. Она замужем за успешным геологом Сергеем Драчевым, близким знакомым нашего Толи. Мы совершенно не узнали друг друга и лишь из беседы за столом поняли, что тогда, в августе 1976 года, были вместе на одном судне.

После НИС «Север» я возвратился в Мурманск, где вновь встретился со своими однокашниками Сашей и Мишей, вернувшимися из рейсов на других судах, и уже думал, что на этом моя морская часть практики заканчивается. Однако неожиданно оказалось, что все лучшее еще впереди. В порт пришло первое специализированное геофизическое судно, построенное в Финляндии – «Профессор Куренцов» (до сих пор все геофизические суда переоборудовались из траулеров, китобоев и т. п.). Оно было великолепно. Новенькие прекрасные каюты, спутниковая навигация, специальная лебедка для косы, гравиметрическая, магнитометрическая лаборатории, и сам весь беленький и чистенький. Настоящую финскую сауну тоже впервые увидели здесь, т. к. ничего подобного ни в Мурманске ни в Москве тогда еще не было. Попасть в самый первый рейс на это судно и идти на нем работать в фиордах Шпицбергена было настоящим везением. Нам бесспорно повезло. Тут, конечно, не обошлось без протекции отца Саши Череповского, Виктора Фомича, и Николая Николаевича Трубятчинского.

Мы все втроем оказались в этом рейсе: и Саша, и Миша, и я. Были и еще две студентки – Наташа Павленкова и Таня Калинина из МИНХ и ГП им. Губкина (сейчас Российский университет нефти и газа им. Губкина). Всем нам – пятерым студентам – уделялось повышенное внимание. Игорь Яковлевич Французов организовал для нас практические занятия по ознакомлению с геофизическим оснащением и возможностями судна. Сам при этом вместе с Виталием Журавлевым подробно рассказывал о новых гравиметрах и магнитометрах, имеющихся на борту. Кроме этого он очень любил вспоминать то время, когда работал помощником у Всеволода Владимировича Федынского. Слава Поляков, начальник сейсмического отряда, рассказал о задачах предстоящих работ и имеющихся технических средствах для их выполнения, а Марк Михайлович Драбкин, начальник гидрографического отряда, продемонстрировал фантастические по тем временам возможности навигационного и гидрографического оборудования.

Итак, мы вышли в рейс на Шпицберген, где должны были в двух фиордах выполнить комплекс региональных геофизических исследований: сейсморазведку – методом отраженных волн (МОВ ЦЛ), гравиметрию и магниторазведку. Кроме того, по пути требовалось этим же комплексом отработать несколько региональных профилей в Баренцевом море.

До Шпицбергена было довольно далеко – не меньше 1500 км. Если на карте провести прямую линию от Москвы до этого архипелага, то Мурманск окажется где-то посередине.

Во время работ мы под руководством Сергея Чуранова и Вячеслава Полякова внимательно рассматривали получаемые сейсмические временные разрезы и на двух профилях обнаружили очень крупное структурное поднятие. Волею судьбы спустя двадцать с лишним лет после того рейса и вплоть до сегодняшнего времени эта структура, оказавшаяся впоследствии Штокмановским месторождением, о котором говорит теперь почти весь мир, определяет одно из основных направлений деятельности моей лаборатории. За разработанную нами технологию подготовки запасов, которую мы здесь применили в прошлом году, нашему коллективу присудили первую премию ГАЗПРОМа в области науки и техники за 2006 год.

Однако тогда мы этого еще ничего не знали. Уже после данного рейса в последующие годы на этом участке развернулись интенсивные морские разведочные работы, которые и привели к успеху.

…На полпути до Шпицбергена случился приличный шторм. Как сказали бывалые моряки, его сила составляла около девяти баллов. Спрятаться было негде: что до Мурманска, что до Баренцбурга (поселок на Шпицбергене) было не менее суток хода, В таких случаях, а они нередки в открытом море, экипажу ничего не остается, как «штормоваться». Это означает, что надо развернуться носом на волну, дать самый малый ход. чтобы удерживаться в таком положении и ни в коем случае не стать бортом к волне. И в этом состоянии оставалось только дожидаться, пока шторм стихнет. За пару часов до шторма капитан по судовой трансляции приказал закрепиться в каютах. Следовало все стулья, лампы личные вещи и предметы зафиксировать специальными креплениями или убрать в шкафы. Я как-то сразу не придал этому очень сильного значения, но, когда при маневре судна качнуло так, что я вместе со стулом пролетел от стола до двери каюты и врезался в него, пришлось все соблюсти. Качка разыгралась не на шутку. Все же «Куренцов» не океанский лайнер, а сравнительно небольшое судно водоизмещением 1700 тонн. Мои соседи по каюте, техники-гравиметристы Коля и Толя, были, что называется, в лежку. А у меня, как это ни странно, разыгрался аппетит. В назначенное время обеда в кают-компании не набралось и половины состава: большинство научного персонала плохо переносило такую болтанку. Поэтому можно было спокойно есть за двоих. Технически это было непросто. Чтобы тарелки с едой не летали от качки, на столах были постелены мокрые скатерти, а борщ, который был в этот раз на первое, в тарелку надо было наливать не более половины. Иначе при сильном крене содержимое выливалось бы на стол. К концу обеда даже эти меры перестали помогать. Пришлось его завершить в ускоренном темпе. Изрядно подкрепившись, попросился на капитанский мостик. Ну, я вам скажу, зрелище не для слабонервных. Судно шло навстречу волнам самым малым ходом. Оно медленно взбиралось на гребень волны, а потом стремительно проваливалось вниз, разбивая корпусом следующую набегающую волну. Вспененная от удара вода захлестывала палубы, и казалось, что и весь теплоход находится в этой сплошной бурлящей и шипящей пене. Всё лобовое стекло ходовой рубки при ударе о волну заливал огромный сноп крупных брызг. В этот момент нельзя было разобрать, где небо и где море: все было однородным. Конечно, люки и двери были задраены. И если бы кто оказался в это время на палубе, его легко могло бы смыть, несмотря на имеющиеся бортики и палубные сооружения. Страха не было, присутствовало какое-то любопытство: а что будет, если еще посильнее разыграется?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)"

Книги похожие на "На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Ампилов - На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)"

Отзывы читателей о книге "На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)", комментарии и мнения людей о произведении.