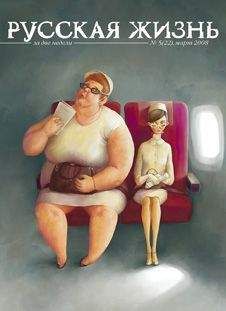

Журнал Русская жизнь - Россия - Европа (март 2008)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Россия - Европа (март 2008)"

Описание и краткое содержание "Россия - Европа (март 2008)" читать бесплатно онлайн.

Содержание:

НАСУЩНОЕ

Драмы

Лирика

Анекдоты

БЫЛОЕ

Будни странников

Владимир Крымов - Сегодня

Федор Лубяновский - Ходоки на Одере

ДУМЫ

Сергей Болмат - Там, где нас нет

Борис Кагарлицкий - Бархатный расизм

Дмитрий Быков - Утешитель

Мариэтта Чудакова - Русским языком вам говорят! (Часть третья)

ОБРАЗЫ

Михаил Харитонов - Идея Европы

Елена Веселая - Почему мы не любим друг друга

Алексей Крижевский - Славяне меж собою

Захар Прилепин – «А потому, что они уроды!»

Аркадий Ипполитов - Приключения Людмилы

ЛИЦА

Приехали

Олег Кашин - Гений последнего плевка

Олег Кашин - Человек со «Знаменем»

ГРАЖДАНСТВО

Евгения Долгинова - Женский день

Павел Пряников - Молитвой и трудом

ВОИНСТВО

Александр Храмчихин - Особый путь

СВЯЩЕНСТВО

Евгения Пищикова - Воскресная шляпка

МЕЩАНСТВО

Максим Семеляк - Съестной пустячок

Людмила Сырникова - Купол Фостера

Наталья Толстая - Листик салата обязателен

Они, кстати, были знакомы - условно, конечно, но Бакланов любит об этой встрече вспоминать. Когда тот же «Раковый корпус» обсуждали в Союзе писателей (еще до высылки Солженицына), Бакланов - так, по крайней мере, об этом рассказывает он сам, - выступил, сказал, что не печатать такую книгу - это позор, а самого Солженицына вне зависимости от того, издадут его сейчас или нет, ждут большие испытания и большое будущее. «Я хотел сказать что-то еще, но забыл, запнулся, а Солженицын, он рядом сидел, на меня так смотрит и шепчет: „Ну говорите, говорите же!“ И у меня все настроение сразу прошло, и я ушел с трибуны - мол, мне больше сказать нечего».

IV.

Из «Знамени» Бакланов ушел в 1993 году. Рассказывает, что однажды ночью вдруг подумал: годы идут, в редакции ремонт, надо чинить крышу, надо ремонтировать один туалет и строить другой, женский; жизнь проходит, новых книг давно нет, все силы тратятся на какую-то чепуху - надо уходить. И ушел. Но вообще, наверное, уходить стоило раньше - в девяносто первом, когда у «Знамени» был тираж под миллион и не было проблем с деньгами. Сейчас трудно представить, каково было номенклатурному советскому главреду в первые капиталистические месяцы, но Бакланов справился. Январский номер «Знамени» за 1992 год мог не выйти (либерализация цен, инфляция, полностью сгоревшие сборы за подписку), но вышел, правда, с логотипом Российской товарно-сырьевой биржи Константина Борового на обложке. Боровой к Бакланову приехал сам, в сопровождении какого-то американского журналиста, взявшегося писать о новых русских меценатах. Рисуясь скорее перед американцем, чем перед Баклановым, Боровой дал главному редактору «Знамени» полтора миллиона рублей наличными. Денег хватило только на один номер, но потом появились еще какие-то спонсоры, потом еще, а потом началось бесперебойное соросовское финансирование.

Фонд Сороса пришел в СССР в 1989 году, и Бакланов сразу же вошел (между прочим, вместе с Валентином Распутиным) в его попечительский совет. Так получилось, что консультировала Сороса переводчица Нина Буис, американка из русского купеческого рода Корзинкиных, переводившая прозу Бакланова на английский. Она и порекомендовала Соросу Бакланова, когда тот решил запускать в Советском Союзе свои программы. «Он спрашивал меня: „Что нужно делать, чтобы позиции Горбачева укрепились?“ Я говорил ему: „Поддерживайте гласность“». К началу девяностых соросовские гранты понадобились уже самому Бакланову - и, надо отдать Соросу должное, спасли российские толстые журналы от гибели в условиях рынка.

V.

«Писатели требуют от правительства решительных действий» - знаменитое письмо сорока двух, опубликованное 5 октября 1993 года в «Известиях», многие помнят до сих пор. Белый дом уже расстрелян, лидеры оппозиции уже в Лефортовской тюрьме, но творческая интеллигенция требовала не останавливаться на достигнутом, запрещать газеты и партии, добивать врагов. Рядом с подписями Дмитрия Лихачева, Булата Окуджавы, Виктора Астафьева и других под этим письмом стояла и подпись Григория Бакланова, и я волновался, спрашивая его об этом письме, полагая, что старый писатель может нервно отреагировать на напоминание о прошлых ошибках. Волноваться, как оказалось, не стоило: внимательно выслушав вопрос, Бакланов ответил:

- Ну да, подписал. И правильно подписал! Белый дом во главе с Хасбулатовым вел к тому, чтобы растоптать те небольшие ростки реформ, которые только начали Ельцин и Гайдар. Ельцин же шел на уступки, он хотел договориться с Хасбулатовым, и народ проголосовал за Ельцина - помните, «Да-да-нет-да»? Армия выжидала, все всего боялись, и мы не могли в такой обстановке оставаться в стороне.

Ответ показался мне не очень точным, и я спросил еще: не считает ли Бакланов, что требовать у властей жестокости по отношению к оппозиции - это нарушение принципов интеллигентского гуманизма. Бакланов ответил так:

- Когда началась война, я пошел на фронт добровольцем. До войны я не хотел идти ни в военное училище, ни в армию, считал, что у меня другое призвание, хотел быть авиационным техником. Но когда фашисты напали на мою Родину, права на сомнения у меня уже не было, и я пошел на фронт. А Хасбулатов и компания - те же фашисты, так что в октябре девяносто третьего я просто снова пошел на фронт и не жалею об этом.

VI.

Добровольцем на фронт Бакланов ушел со второй попытки - уже не из родного Воронежа, а из Мотовилихи под Молотовом (нынешняя Пермь), куда семья будущего писателя уехала в эвакуацию. В Мотовилихе стоял пехотный полк, юноша разыскал его командира, но тот его сразу прогнал, а через несколько дней в город пришли артиллеристы - 387-й полк майора Миронова, вырвавшийся из окружения и направленный на местный завод получать новые гаубицы. Бакланов пришел к этому майору, тот принимал какого-то полковника из Москвы. Офицеры выслушали юношу, полковник сказал майору: «Да ну его, посмотри, какой хилый, я тебе настоящих мужиков пришлю», но майор ответил: «Человек - это такой материал, из которого можно сделать что угодно, если он сам этого хочет». И взял Бакланова с собой. Бакланов воевал с 1942 по 1945 год, перенес на фронте туберкулез (о чем узнал уже после войны во время медосмотра), был ранен (в руках и ногах до сих пор четыре осколка, а на левой руке два пальца ничего не чувствуют) и демобилизовался лейтенантом в 1945 году. Своим званием Бакланов, как настоящий автор «лейтенантской прозы», гордится и осуждает, например, Василя Быкова, ставшего уже после войны полковником. А о главном своем коллеге по жанру (и сокурснике - все тот же послевоенный Литинститут) Юрии Бондареве говорить почему-то отказывается совсем. Бондарев - это единственная тема, на которую Бакланов принципиально не говорит.

VII.

Я называю фронтовика Бакланова - Баклановым, но это не вполне точно, на фронте он еще был Григорием Фридманом, Бакланов - это литературный псевдоним (теперь, впрочем, фамилия детей и внуков), в честь адъютанта Левинсона из фадеевского «Разгрома».

- В сорок девятом году я принес свой рассказ в одну редакцию, а мне говорят: «Что такое Фридман? Может быть, нам этого Фридмана из Америки прислали. Давайте придумывайте себе русскую фамилию». И я стал Баклановым.

О том, как в Литинституте боролись с космополитизмом, Владимир Тендряков (об этом своем сокурснике Бакланов вспоминает очень тепло) написал рассказ «Охота», опубликованный в «Знамени» спустя девять лет после смерти Тендрякова. Кто-то из героев этого рассказа называл знаменитый сталинский послевоенный тост за здоровье русского народа фашистской речью - это, судя по всему, выдуманная история. Но слово «фашист» в жизни студента Бакланова свою роль сыграло. Владимира Бушина, будущего скандального критика и постоянного автора газет «Завтра» и «Дуэль», Бакланов публично обозвал фашистом прямо на защите диплома. Эту историю описали Юрий Трифонов в «Студентах» и Юрий Бондарев в «Тишине», но никто - и Бушин в том числе - не мог объяснить, почему один коммунист назвал этим словом другого коммуниста.

- А что тут объяснять, - Бакланов явно смущен. - Выпивши я тогда был. Бушин, конечно, мне никогда не нравился, он был националист и вообще очень фальшивый тип, но, будь я тогда трезв, я бы, конечно, промолчал.

VIII.

Должность главного редактора «Знамени» - первая постоянная работа Бакланова, раньше никаких должностей у него не было, просто писатель, и все. Правда, Бакланов вспоминает, как однажды к нему на дачу (дача не в Переделкине, а на Пахре) пришел его сосед Александр Твардовский, к тому времени уже во второй раз возглавивший «Новый мир», и предложил стать заместителем главного редактора. «Я не хотел идти туда, - говорит Бакланов, - потому что понимал, что сейчас это все на меня навалится, и по-настоящему работать я уже не смогу. Но Твардовскому отказывать не хотелось, и я приготовился идти работать в журнал. Но Твардовский больше не заходил, а уже потом я узнал, что вместо меня он взял Владимира Лакшина. Ну и хорошо, я только обрадовался».

Именно Владимир Лакшин, когда Бакланов принес в «Новый мир» свой роман «Июль сорок первого», отказал писателю в публикации. Бакланов говорит, что не обиделся, и в это можно было бы не верить, но, судя по всему, обид действительно не было - возглавив «Знамя», Бакланов позвал себе в первые замы именно Лакшина, который после разгрома «Нового мира» работал в «Иностранной литературе». Я назвал Лакшина великим редактором, Бакланов поморщился - слишком сильное слово, - но согласился, что с таким заместителем ему очень повезло, хотя: «Люди мы с ним были разные, и когда он потом вернулся в „Иностранку“, я был только рад».

IX.

На книжной полке у Бакланова - годовой комплект «Знамени» за 1990 год. Журналы в белой обложке - до того времени фирменным обложечным цветом «Знамени» несколько десятилетий подряд был цвет шинельного сукна, но в конце восьмидесятых кто-то решил, что этот краситель вреден для окружающей среды, и обложки стали белыми. Так продолжалось года три, потом типографское дело шагнуло вперед, и журнал снова стал зеленым.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Россия - Европа (март 2008)"

Книги похожие на "Россия - Европа (март 2008)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Журнал Русская жизнь - Россия - Европа (март 2008)"

Отзывы читателей о книге "Россия - Европа (март 2008)", комментарии и мнения людей о произведении.