Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

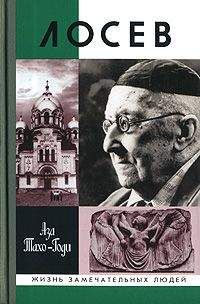

Вниманию читателей предлагаются воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи, человека необычной судьбы, известного ученого и педагога, филолога-классика, ученицы, спутницы жизни и хранительницы наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. На страницах книги автор вспоминает о трагических поворотах своей жизни, о причудливых изгибах судьбы, приведших ее в дом к Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне Лосевым, о встречах со многими замечательными людьми — собеседниками и единомышленниками Алексея Федоровича, видными учеными и мыслителями, в разное время прошедшими «Арбатскую академию» Лосева.

Автор искренне благодарит за неоценимую помощь при пересъемке редких документов и фотографий из старинных альбомов В. Л. ТРОИЦКОГО и Е. Б. ВИНОГРАДОВУ (Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»)

Как вспоминает моя младшая сестренка (она ходила неотрывно за мамой, а та, судя по письму, шутила: «А может, я не твоя мама, а чужая тетя», но девочка двенадцати лет настаивала: «Нет, мама, мама»), когда мама мыла пол в так называемой столовой (она же кухня) и, поднимая слой земли за слоем, добралась до пола, то пораженная этим открытием девочка закричала: «Мама, там доски деревянные!» Полы не мыли и вообще не убирали все военные годы. Так опять мама начинала новую жизнь с великим трудом, наводя чистоту и возвращая к деятельной жизни старый дом и его обитателей. Вместо месяца она ехала восемнадцать дней, с 9 по 24 декабря, но встретила Новый год в своей семье, где открыла для себя много неожиданного (о чем я писала выше) — распродажу и расхищение имущества, которое она в свое время вместе со мной перевезла из Москвы после ареста отца. Постарались некоторые родственники — и тетя Лена (ради своего великовозрастного сына Володи), и семейство дяди Сережи (ради личного благополучия), и сам Владимир, лет двадцать (так утверждал Леонид Петрович) выносивший излома в обмен на кофе и табак все более или менее достойное. Другой бы руки опустил, но не моя мать. Она сделала все возможное и невозможное, чтобы возродить совсем впавшее в небытие семейство своих близких.

Часть пятая

В Москве приняла нас в свои объятия Усачевка, неподалеку от здания педагогического института имени Ленина на Пироговке. Мы теперь не либкнехтовцы, а бери намного выше — ленинцы. Итак, Усачевка, 37. Общежитие по тем временам хорошее, рядом с монастырем Новодевичьим, рядом с кругом трамвайным (теперь там станция метро «Спортивная»), Входишь в арку между домами (днем ничего, а вечером страшно — мрак), и сразу налево наш корпус. Лево и право не рекомендуется поздно вечером путать — направо корпус, где другое общежитие, морское. Флот, как флот, но только это хозяйственники, тыловики. Мы на первом этаже, окна выходят в кусты, цветущие летом. А сейчас осень, и листья облетают, но все-таки сохраняется во дворе некое подобие зеленого скверика. Вход по пропускам, по студенческим билетам, но после разных препирательств и споров бдительные стражи, довольно вредные тетки, все-таки пропускают вечерних гостей (скорее всего, этим теткам кое-что перепадает в руки). На первом этаже очень важное место — почтовый ящик, куда складывают письма, где оставляют записки, но многие, в том числе и я, предпочитают соседнее почтовое отделение 48, до востребования.

Номера комнаты я не помню, девочек — тоже. Вселились группой, как ехали, что совсем не означало добрососедских отношений, но жили мирно и скучно. Единственное важное событие — поездка девочек на вещевой рынок. Страшно и завлекательно. Купить можно все, но и потерять все сразу; обманут, обокрадут, деньги отнимут. Страх один, а не поездка. Тем не менее каждой что-то хочется купить, собираются втроем, не меньше, деньги запрятываются так, что сама не найдешь сразу. Я не пускаюсь на такие опасные предприятия — трусиха известная, но добрые души снимают мерку с моей ноги и к всеобщей радости притаскивают с рынка к зиме теплые ботики (теперь, наверное, никто о них не имеет представления). Еще и валенки алтайские сохранились, но это для домашнего употребления, для тепла. В комнате не очень-то уютно. Большой угол занимает великовозрастная студентка, ей за тридцать, да еще с сыном, мальчишкой (ей разрешила комендантка, известная взяточница). Старообразная, кокетливая (очень смешно), эта особа претендует на особое положение и, отгородившись занавеской, постоянно ворчит и воспитывает нас, девчат, громким шепотом. Из этой малоприятной обстановки хочется скорее в институт. По неведению сначала кажется, что он далеко, ехать три остановки. Какие битвы разгораются в ожидании трамвая, все кидаются, дружно отпихивая один другого, набиваются так, что дышать нельзя, висят на подножках, кулаками пробивают дорогу в вагон. Проехала я так несколько раз и задумалась. Зачем испытывать такое безумие ежедневно, да еще рано утром, когда люди едут на работу? Неужели нет иного выхода? Выход быстро нашелся. Оказалось — институт совсем рядом, только надо уметь пройти переулочками, и никакой трамвай не нужен. С тех пор за мной, открывшей эту дорогу, пошли все мои сокурсницы и больше не мучились в трамвайной давке. Все познается вполне примитивно, опытным путем, особенно когда тебя чуть не раздавят и не задавят при попытке воспользоваться столь важным средством передвижения, как трамвай.

Надо сказать, что трамваи вообще ходили очень плохо, особенно зимой. Бывало, бежишь вечером из консерватории или с улицы Кирова от Крестовой и Кузьминой, буквально замерзаешь в старой (сшита мне в четырнадцать лет) так называемой шубке, а попросту в пальто на вате, но сукно хорошее, английское; сил нет стоять на остановке — у нас прямой путь кольцо «А», знаменитая «Аннушка». И тут я вслух говорю себе и почему-то по-английски: «Don’t stay», и по снегу пешком — даже не иду, а бегу, и так до Усачевки, а трамвай ни один не прошел мимо.

В институте, конечно, все не так, как, бывало, рисовала мне мама, учась в этом здании на Высших женских курсах Герье[199]. Понастроили в коридорах отгороженные фанерой закоулки — это так называемые деканаты (в Ойрот-Туре и то было лучше) — говорят, помещения не хватает. Парадный вход, как и положено при советской власти, забит наглухо. А как торжественно выглядела мощная ротонда главного входа, поддерживаемая дорической колоннадой и увенчанная куполом — образец московского неоклассицизма[200]. В советской Москве дела нет никому до ротонд и колонн дорических, и не такие памятники уничтожали. Этот хоть оставили как учебное заведение. Знаю только по старым фотографиям, мне подаренным, что парадная лестница вся была уставлена кадками с вечнозелеными лаврами (символ вечности науки!). Некогда журчащий фонтан в греческом дворике — колонны, стеклянная крыша (совсем музейная) — давно молчит. Со двора, с черного хода идут, толкаются студенты, преподаватели, профессора. Некогда все здания во дворе — собственность Высших курсов. Теперь, когда мы, студенты, прибыли в Москву, здесь Медицинский институт (как будто под номером два), Химико-технологический имени Менделеева, да еще в нашем здании Дарвиновский музей (потом переселят его). В нашем здании — вся администрация и гуманитарные факультеты — филологи, историки, круглый роскошный зал для Ученого совета на втором этаже; химики, физики и все другие факультеты в другом здании — ближе к Усачевке[201].

Холод стоит невообразимый, мы все в шубах, никакие раздевалки не работают, это естественно. А мама рассказывала, как курсистки ходили в белых батистовых кофточках, и печи (они очень умело и прекрасно архитектурно скрыты) одаряли их теплом, и кадки с цветами среди колонн, а свет льется через перепончатое стекло перекрытий — чем не зимний сад или музей изящных искусств на Волхонке. Всё в прошлом.

Война кончается, а мы все в шубах в огромной поточной аудитории первого этажа. Перед нами, тоже в шубе, профессор Виктор Владимирович Виноградов — русский язык[202]. Как говорят, ему помог вернуться из ссылки Сергей Ефимович Крючков (есть еще кто-нибудь, кто помнит учебник русского языка Светлаева и Крючкова?). Замечательный знаток русской грамматики и стилистики, его семинары — радость познания как будто обычных слов. Навсегда запомнила, как Крючков поучал: надо говорить «отзыв о чем-то», но «рецензия на что-то». А теперь безграмотно пишут и говорят, как придется. Опять-таки говорят шепотом, что Сергей Ефимович, несмотря на свою скромность и вид настоящего мужичка, человек тихий, но связан с людьми могущественными, иначе не видать бы Виноградову Москвы[203]. Ничего в памяти от лекций В. В. Виноградова не осталось. Он поручил мне разобрать какое-то собрание лингвистических книг (ему сказали, что я знаю языки) и по-моему только поэтому поставил мне зачет по какому-то семинару, который я не посещала и сдавать не готовилась.

А семинар Былинского, который на газетных материалах демонстрировал нам невежество журналистов! Былинский (я уже не помню его имени, но помню выразительность его лица) — автор замечательного справочника, которым в советское время пользовались всюду — в издательствах, на радио и телевидении. Тогда еще стыдились безграмотности в речи и на письме.

Сидим в шубах (почему-то вся моя память об институте сорок третьего — сорок четвертого годов — холод и шубы), слушаем, а может быть, только прислушиваемся к заунывному распеву давно мне знакомых стихотворных строчек. Молодой человек на кафедре, ему лет тридцать (говорят, скоро будет профессором), самозабвенно, прикрыв слегка глаза, упивается Блоком. Это Александр Сергеевич Мясников[204]. Любит Блока и Куприна. Мы вскоре разгадали все его приемы на зачетах и поэтому смело идем на экзамен по русской литературе XX века. Знаем, что обязательно спросит, а кто ваш любимый поэт (или писатель). Не задумываясь, отвечаю — Блок, Куприн. «Ах, у Вас „Олеся“, ну расскажите, расскажите». Я стараюсь рассказать красочно. Получаю пятерку, да и большинство тоже. А не пойти ли на семинар к старым профессорам? Идем к Дживелегову[205] или Нейману[206]. Мне это тем более приятно, что они знают моего дядюшку Леонида Петровича Семенова, знают и уважают. А то и к Ник. Нику Гусеву[207], как мы его зовем. Человек исторический — был секретарем самого Льва Толстого. Мне опять-таки приятно к нему идти — и дядюшку знает, а главное, моего отца помнит и высокого мнения о его работе «Лев Толстой в „Хаджи-Мурате“». Можно окунуться в старославянский у давнего знакомца, профессора Голанова, того, что с чайником на веревочном поясе прибыл к нам в Ойрот-Тура. Семинар Ивана Григорьевича очень мне помог, с удовольствием потом изучала разные учебники старославянского — и новые, и те, по которым когда-то учился Алексей Федорович Лосев.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Книги похожие на "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Жизнь и судьба: Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.