Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

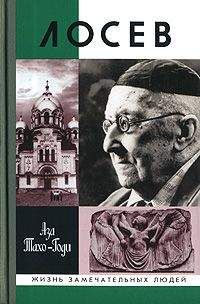

Вниманию читателей предлагаются воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи, человека необычной судьбы, известного ученого и педагога, филолога-классика, ученицы, спутницы жизни и хранительницы наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. На страницах книги автор вспоминает о трагических поворотах своей жизни, о причудливых изгибах судьбы, приведших ее в дом к Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне Лосевым, о встречах со многими замечательными людьми — собеседниками и единомышленниками Алексея Федоровича, видными учеными и мыслителями, в разное время прошедшими «Арбатскую академию» Лосева.

Автор искренне благодарит за неоценимую помощь при пересъемке редких документов и фотографий из старинных альбомов В. Л. ТРОИЦКОГО и Е. Б. ВИНОГРАДОВУ (Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»)

А как же мама?

А мама осталась одна в Ойрот-Туре с еще не уехавшими оттуда студентами и сотрудниками из администрации. Я сохраняю письма мамы, которые она мне посылала с Алтая. Видно, как она снова налаживает свою жизнь, в который уже раз, оторванная от родных корней, от мужа, детей, семьи. Как всегда, работы у нее много, продолжает заниматься русским и немецким с Юрочкой, перешла в нижнюю комнату, где гораздо лучше и удобнее, хотя студентки очень стесняют. Картошка, с которой она так мучилась, выращивая, лежит на зиму во дворе, в яме — помогли, выкопали институтские. Зная, что я в дороге, все равно дает советы и даже высылает 200 рублей, которые получила от Елены Петровны из Владикавказа. Это ее же собственные деньги, оставленные для моей учебы еще в 1937 году.

Директор выдал на зиму полкубометра дров — зима разыгралась не на шутку. А это всего лишь октябрь. Коля Бибилейшвили тоже помог — выдал три килограмма проса. Коля остается в городе для ликвидации всего институтского хозяйства, замещает Пильщикова. Мама не перестает работать, снова к ней очередь, вяжет кофточки, носки, варежки, да и немецкий не ждет. Просит меня прислать немецкие книжки с латинским шрифтом, готику ее глаза не выдерживают, а каждый урок с Юрочкой — молоко.

Теперь мама связана с тем самым педучилищем, которое выселил институт и которое возвращается на свое место. Рада, что выдали ей один килограмм соли и поллитра керосина, да еще из института 16 килограммов картошки, что полагалось для всех отъезжающих, да еще выдадут 50 килограммов свеклы и моркови. Огромное подсобное хозяйство передали все тому же пострадавшему педучилищу. Уезжает вторая партия студентов, преподавателей и сам Александр Зиновьевич, которому предложили важный пост в Иране, но он предпочитает более скромное и, наверное, более надежное место — заместителя директора по науке. Маме досталось от него в наследство целое хозяйство — ведра, лопаты, лейки, кувшины, неизвестно, сколько еще придется ей жить в этом городке, работая в педучилище среди совсем чужих.

В письме от 18 октября она сообщает, что видела во сне нашего дорогого отца. Пришел к ней в какой-то арестантской одежде, она усадила его на стул, стала на коленях целовать ему руки, один глаз у него закрыт. Бедная, она не знала, что 9 октября 1937 года его расстреляли. И какие у него замученные глаза на той фотографии, что мне в 1995 году выдали на Лубянке! Она ее, к счастью, не успела увидеть — умерла.

Положение мамы тяжелое. Она служит секретарем директора в педучилище, но к ней относятся как к чужой, даже комнату не отапливают при 15–20 градусах мороза, зарплаты не дают второй месяц. Зимой день короткий, и вязать удается мало, да и многие заказчики уехали, а местным никакие изыски не нужны. Однако мама не падает духом и в своей нетопленой комнате делает гимнастику Мюллера. «Видишь, какая твоя мама! — пишет она в канун моего рождения 25 октября. — Я все-таки еще молодцом!»

Интересная картина рисуется при отъезде последней группы профессоров, преподавателей и студентов. Мама их именует по рангам — львы, львята и шакалы. Львы, вроде известных, географа Потапова и биолога Горячкина, получили по 250 килограммов проса, львята и шакалы тоже себя не обидели: «Все время суетились и тащили кто что мог», Коля Бибилейшвили «совсем забегался». Пильщиков не дал маме ничего, пожалел даже два килограмма пшена, хотя студентам и рабочим выдали по 20 килограммов. Сам он повез лично себе 15 тонн пшена. Какой молодец!

Мама выполняет в педучилище ту же роль — секретаря, и директор даже похвалил ее за аккуратность и требовательность. Пользуясь этим, мама попросила у директора педучилища, чтобы ей выдали дрова. «Я так рада, что будут дрова. У нас уже зима». И радуется, что я, как она пишет, «вырвалась из этой глуши». А я в это время записываю на сером жалком листочке бумаги в день своего рождения:

Мне исполнился двадцать один,

Вновь Москва и опять одиночество.

О, как горек отечества дым,

Смерти хочется.

Какая же я была глупая и слепая! Какая смерть?! Даже мама почувствовала за тысячи верст мое состояние и написала 1 ноября: «Не огорчайся, что тебе 21 год, а ты еще ничего не видела. В это время еще все мало видят и еще идут по дороге к своей цели. Не надо этим огорчаться. Потом, через много лет, даже и не так много, ты увидишь, как разно пойдут пути всех и как неожиданно изменится жизнь и какие разнообразные варианты она примет». Мама подбадривает меня: «Ты крошка, но духом мужественная и крепкая». «Ты девочка моя ненаглядная, — пишет она, — знай, что мама горячо любит тебя и, может быть, больше всех своих детей» (16 ноября 1943 года).

В эти же дни, когда мороз добрался до 35 градусов, мама ожидает пропуск, отправленный ее братом, Леонидом Петровичем, ценным письмом в Ойрот-Тура с разрешением на въезд в город Владикавказ (он же Орджоникидзе). Мама готовится в дорогу, копит продукты и с гордостью сообщает мне в письме от 22 ноября, что у нее запасено полтора литра топленого масла, пол-литра постного, несколько килограммов сухарей, полтора килограмма пшена, три килограмма еще необрушенного проса, есть картофель и тыква. «Ведь я не ленива и изобретательна». Признается мне, эпически повествуя, как она с соседкой по комнате собирает мусор в сарае, набивает печь и как этот мусор и щепки горят несколько часов, а потом в эту печь ставятся кастрюли и все варится замечательно. С гордостью восклицает бывшая лагерница и она же бывшая m-lle Нина: «Это моя идея!» (22 ноября 1943 года).

Да, у кого какие идеи рождаются! Вот знаменитый историк России, Василий Осипович Ключевский, говорил в своих лекциях об идеях, вошедших в исторический процесс, ставших историческим фактом, и о тех, которые так и остались «личным порывом», об идеях «блестящих и погасших в отдельных умах, в частном личном существовании». Они, по словам Ключевского, «так же мало увеличивают запас общежития, как мало обогащают инвентарь народного хозяйства замысловатые маленькие мельницы, которые строят дети на дождевых потоках»[196]. Должна сказать со своей стороны, что идея Нины Петровны, несмотря на ее, казалось бы, личный порыв, оказалась созвучна совершенно таким же идеям других тысяч и тысяч голодных и замученных великой войной отдельных личностей и тем самым стала вполне историческим фактом, вошла в историю. А кроме того, маленькие мельнички отнюдь не бесполезны. Я видела вблизи истоков Терека, как мириады капелек, сочащиеся из отвесной скалы, сливаясь вместе, заставляли работать маленькую, почти детскую горную мельничку и вода далее целым потоком вливалась в Терек. Значит, не без пользы для совместной жизни людей, или, по терминологии Ключевского, «общежития», работают идеи, вызванные к жизни «личным порывом». Было чем гордиться моей матери, даже если такая же идея родилась совсем независимо у тысяч и тысяч обездоленных войной. И как наивно тогда звучат в ее письме такие замечательные слова: «Но мы помалкиваем, чтобы не нашлись конкуренты. И в лес ходить не надо, и пилить, колоть не надо». Бедные наши доморощенные изобретатели!

В своем последнем предотъездном письме мама пишет: «Впереди тебя ждет хорошая жизнь. Верь мне. Я не ошибаюсь в своих предсказаниях» (22 ноября 1943 года). Да, мама не ошиблась. Только у нас с ней в конце концов оказались разные понятия о «хорошей» жизни. В каждом письме, а в дальнейшем и в нашем общении она заботилась постоянно, в первую очередь, о стороне материальной, не подозревая, что основа моего совместного бытия с Алексеем Федоровичем и Валентиной Михайловной Лосевыми на всю жизнь останется, и тоже в первую очередь, духовной. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно», — сказал Иисус одной из сестер (Лука 10: 41), когда Мария сидела у Его ног и слушала Его слово. «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лука 10: 42). Но в те дальние, военные, голодные годы материнская забота иной и не могла быть. Еще надо было сначала выжить физически, чтобы потом возродиться заново, духовно.

Наконец, 3 января 1944 года, читаю я письмо из Владикавказа. Несмотря на морозы и все препятствия, мама, получив 6 декабря пропуск для въезда в родной город[197], напрягла, как она пишет, «всю свою волю и ум», чтобы за несколько дней продать всё ею накопленное за четыре тысячи (две на дорогу, две с собой), 9-го покинуть Ойрот-Туру, ехать с шестью пересадками, на станциях, не стесняясь приличной публики, идти в очередь для отбывших срок арестантов к начальнику за билетами, расплачиваться с носильщиками продуктами (их-то она везла с собой, как сокровища), сидеть четыре дня в Красноводске (восточный берег Каспийского моря), ожидая парохода, два дня под холодным дождем на открытой пароходной палубе[198] (ее не укачало, на то она и моя мать, хотя все лежали и мучились). Потом Баку с дикими зимними ветрами, Махач-Кала (там когда-то она была счастлива с Алибеком) и, наконец, дом, где три дня она крепко спала, чтобы на четвертый начать стирку.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Книги похожие на "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Жизнь и судьба: Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.