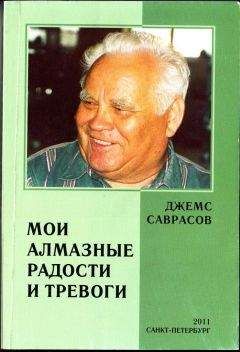

ДЖЕМС САВРАСОВ - МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ"

Описание и краткое содержание "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ" читать бесплатно онлайн.

Автор — человек яркий, самобытный, бескомпромиссный. В 1956 г. он, геолог-геофизик, волею судьбы оказался в Западной Якутии, более полувека отдал полюбившемуся ему краю, создал в г. Мирный замечательный Музей кимберлитов. В книге собраны его рассказы о людях, их делах и достижениях, о трудной геологической работе и счастливых песенных досугах, о грустном и радостном. Большой личный опыт и хорошее знание литературы дали ему обильный материал для глубоких размышлений об окружающем его мире. К сожалению, он не дождался выхода своей последней книги.

Книга не оставит читателей равнодушными, особенно геологов.

Степан Попов, конечно, страшно разочарован. В дневнике мы читаем горькие слова: «...так, в такой отдаленности, претерпевая голодные нужды, труды наши остались бесполезными». Можно его понять и разделить его горечь и обиду.

Отдохнув всего лишь один день 4 сентября, «последовали на обратный путь» к оставленным на Тунгуске коням и сотоварищам. «С немалыми понесенными трудами продолжали путь свой гористыми пустыми местами и непроходными лесами». 13 сентября они вышли к базовому, говоря современным языком, лагерю на Тунгуске, где оставшиеся там люди заготовляли рыбу и мясо вместе с охотниками тунгусами добыли медведя и «четырех больших зверей сохатых», а также сберегли оставленных оленей и лошадей, которых могли похитить «не видавшиеся с ними инородцы», за что «наши тонгусы... много достойны были благодарности и похвалы».

Руководитель отряда, добросовестно выполняя предписание вышестоящего начальства («Узнавать тамошних народов свойства»), много внимания в дневнике уделяет описанию встреченных на их пути тунгусов. С кочевниками казаки Вилюйского округа знакомились, по-видимому, впервые. «На вид они дикообразны, обычаем грубы, в разговорах свирепы», но это только на первый взгляд. Познакомившись с ними поближе, путешественники говорит о них уже с большей симпатией. Сильное впечатление произвол на казаков и шаман, который, «сидя в середине круга (танцующих людей. — Д.С.), шаманит своими припевами, а ходящие вокруг подпевают ему... Шаман, наконец, встает, бия в бубен, начинает «скакать и прыгать и гадать о будущем счастье или несчастье, о промыслах, сказать каждому в особливости, кому что следует. Тогда все, бия руками об ладони, с разными по их обычаям восклицаниями скачут и делают поклонения шаману или шаманихе, а также «деланному из дерева или из бересты болвану с прошением себе счастья и благополучия».

Любопытны сведения, полученные Степаном Поповым от самих тунгусов или от лучше знакомых с ними якутов, о некоторых весьма странных обычаях тунгусов. Например, если кто в роду умирал своею смертью, то шаман этого рода может сказать, что смерть наслана «силой дьявольскою» шамана соседнего рода. Тогда первый род идет на второй войной. Если в сражении кого-то убивают, то за убитого берут «женщин и девок» столько, сколько у того ран на юле. «Грабительски обжениваются, никто из них добропорядочно жениться не может», — так пишет верящий этим рассказам автор дневника. Обычай этот древний и никто его нарушать не осмеливается. Поскольку же все рода воюют друг против друга, то для предосторожности каждый мужчина «оружие держит в готовности и хранит при себе безотлучно».

Естественно, у народа с такими обычаями не считается зазорным подстрелить чужака и отнять у него имущество. Воровства тунгусы не знают, украсть что-то считают великим позором. А «лучше получают сражением и силою что нужно ограбить». Хотя верить всему, о чем пишет составитель дневника, наверное, нельзя. Дикость и варварские обычаи тунгусов он явно преувеличивает. И на то имеет свои побудительные причины. По совместительству с изысканием редкостей он выполняет в некотором роде и миссионерскую работу. В дневнике содержится такая запись: «При каждом свидании через переводчика доказательство им от меня было, что есть Бог, сотворивший небо и землю, моря и реки, зверей и птиц, человека и всю вселенную... Потом о Государине и наследниках, об установленных законах и правах, о высших и низших начальниках, и каком должно быть всякому в повиновении и послушании, и воздержания их от беззаконных и неистовых дел, и протчая, и протчая. Слушали тунгусы, как уверяет проповедник, «...со всяким усердным вниманием и с великим удовольствием, принося за то благодарения».

Так что одно дело обращать в христианство послушных и относительно цивилизованных якутов, другое — диких тунгусов. О дикости последних краски можно было немного и сгустить, дабы миссионерская деятельность выглядела в глазах церковного начальства более впечатляющей.

Сержант воинской команды неважный этнограф. Поэтому из дневника мало что можно почерпнуть о быте тунгусов. Упоминается лишь, что «сии народы жительством не утверждены, строения домов или юрт не имеют, а кочуют всегда и делают каждодневно тонкими жердями урасы и накрывают лосиными кожами и ровдугами, сохраняясь от дождей и ветров, зимою же от мороза огребая урасы снегом».

18 сентября после «вывозки лошадей и исправления харчевых припасов... обратились на реку Чону, продолжая путь неизвестными тундряными и горными местами, вышли к Чоне октября 1 числа».

«От 1 октября за прокормом присталых лошадей и отдохновением оленей, и за промыслом, завезенным с собой неводом на пищу карасей, прожили до 15 октября... Сего числа выпал глубокий снег и настала зима». Не рискуя идти старым трудным путем («К проезду в вершине Вилюйские»), направились обратно через Олекминскую округу: «...выехали к Нахарскому княсцу Мардысу, а оттоль на Сунтар в последних числах ноября месяца».

Вот и все, что автор дневника поведал о пути обратном. Путь этот, вероятно, был не менее труден и к тому же невесел. Ожидаемых диковинных редкостей и драгоценных камней не было найдено, а «жерла самогранные зеленые» (гроссуляры) были гранильщиком Корякиным «не уважены», то есть забракованы им как драгоценные камни. Хотя в наше время из гроссуляров делают отличные и довольно дорогие бусы.

Что же касается «обожаемого» тунгусами котла, производящего звуки, то до него «...в рассуждении отдаленности места в одно лето достигнуть было не можно, к тому же не было где взять в перемену оленей». Но кое-какую информацию об этом котле Попов все же заимел. Он пишет, что этот котел видел еще в молодые годы тунгусский старшина Оленского округа Шологонского роду Асхар Чулькулин. По словам последнего, на берегу Вилюя у речки Могды лежит обычный чугунный котел, троеножный с ушками, «в который не более поместиться может ведро воды и нога говядины скотинной...». Якобы в тех местах в древние времена были построены русскими промышленными людьми зимовья, и будто бы котел ими оставлен. Легендарный котел, увеличенный фантазией кочевников до огромных размеров, оказался обычной посудиной для приготовления пищи. Жалкая проза жизни!

В конце дневника сержант Попов подсчитывает количество пройденных его командой верст. Количество впечатляет: 1870 верст в одну сторону и столько же, не менее, в другую. И это за сравнительно короткий срок: с 20 апреля до декабря. Сопоставление с географической картой показывает, что если он и ошибся при подсчетах в сторону увеличения километража, то не намного. Тем более, извилистый путь отряда по незнакомой тайге точно учесть невозможно.

Упорство в достижении цели, непрерывный тяжелый труд, который заключался не только в переходах «по тундровым, болотным и горным местам», но и в самообеспечении продуктами питания, почти ежедневном устройстве и свертывании лагеря, завьючивании оленей и лошадей, защите от непогоды, защите от гнуса и комаров. На примере похода Попова становится понятным, каким образом русские первопроходцы, вольные казаки и служилые люди так быстро освоили и колонизировали Сибирь и Дальний Восток.

РУССКОЕ УСТЬЕ

В начале прошлого века политический ссыльный Владимир Зензинов оказался на севере Якутии в поселке Русское Устье, расположенном в придельтовой части реки Индигирки. Там он обнаружил сообщество странных русских людей, которые как бы вышли из древней Руси. Они изъяснялись на старинном русском языке, сохранили многие старинные обычаи, грамоты не знали, их как бы не коснулась цивилизация. Занимались они рыболовством, охотой на перелётную дичь, вели промысел песца. Ездили по тундре на нартах с собачьими упряжками, колесо напрочь забыли. Всего их насчитывалось в 1912 году 462 человека.

Зензинов записал легенды, услышанные им на Русском Устье от стариков, будто предки этих людей вышли из России, причемочень и очень давно, во времена, может быть, Ивана Грозного, скрываясь от преследований жестокого царя. На поморских судах кочах и ботах — они прошли по северному морю несколько тысяч верст и обосновались в устье Индигирки. В памяти у стариков сохранилось, что среди переселенцев были состоятельные люди, даже дворяне. В. Зензинов опубликовал эти легенды и свои наблюдения жизни русско-устьинцев в книге «Старинные люди у холодного океана» [3], чем привлёк внимание широкой общественности к этим людям. Позднее Русское Устье посещали журналисты, писатели и этнографы. Издательством «Пушкинский дом» в Санкт-Петербурге была опубликована книга «Фольклор Русского Устья» [9]. В семидесятых годах там побывал Валентин Распутин, чтобы поближе познакомиться со странными людьми.

Но есть и другое мнение о происхождении колонии русских людей на Индигирке. А. Л. Биркенгоф [2] в своей книге «Потомки землепроходцев», изданной в 1972 году, отрицает ценность легенд и преданий русско-устьинцев об их приходе на Индигирку морем на кочах прямо из России. И считает, что они могли быть потомками землепроходцев — казаков, стрельцов и промышленников, пришедших на Лену и побережье северного моря в тридцатые годы XVII столетия [6].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ"

Книги похожие на "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "ДЖЕМС САВРАСОВ - МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ"

Отзывы читателей о книге "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ", комментарии и мнения людей о произведении.