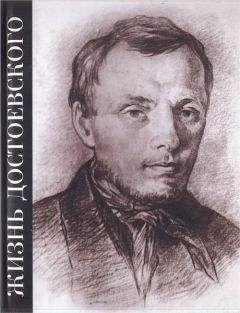

Марианна Басина - Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей"

Описание и краткое содержание "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей" читать бесплатно онлайн.

Повесть «Сквозь сумрак белых ночей» — документальный рассказ о молодости Ф. М. Достоевского, о его встрече с городом белых ночей, Петербургом, который он назовет единственным и самым фантастическим городом в мире. Это рассказ о трудной юности в тесных стенах военного училища, о внезапной громкой литературной славе, о непрочности первого успеха, холодности и колких насмешках вчерашних друзей, о мучительных сомнениях и упорных поисках собственной дороги в жизни и в литературе. Это рассказ о непрестаных напряженных поисках неведомой миру новой правды, о поисках, которые привели неистового мечтателя на каторжные нары…

Не изменив стремлениям молодости, писатель по-иному воплотил их в произведениях своей зрелой поры.

«Освобождение крестьян, — страстно поддерживал эту мысль Достоевский, — несомненно, будет первым шагом к нашей великой будущности!»

Коломна. Площадь у Калинкинского моста. Литография Ф. Перро. 1840 г.Он верил, что Россию ждет именно такая будущность. Величие народной души он узнал еще в детстве. Сколько раз открывалась ему в грубом с виду, дико невежественном мужике удивительная чуткость и широта натуры, способность к высокой, нежной любви. Одно из детских воспоминаний было ему особенно дорого. Как-то в Даровом, забравшись в кустарник, чтобы выломать ореховый прут, он, девятилетний ребенок, вдруг явственно услышал крик: «Волк бежит!». Он обмер и вне себя от испуга бросился к горушке, где пахал мужик, их крепостной, которого в деревне звали Марей, — пожилой, плечистый, рослый, с окладистой бородой. «Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, — рассказывал Достоевский, — и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.

— Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.

— Где волк?

— Закричал… Кто-то закричал сейчас: „Волк бежит!“ — пролепетал я.

— Что ты, что ты, какой волк, померещилось, вишь! Какому тут волку быть! — бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

— Ишь ведь испужался, ай-ай! — качал он головой. — Полно, родный. Ишь, малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

— Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. — Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

— Ишь ведь, ай, — улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой. — Господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут, в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял?»

О своих наблюдениях над жизнью русского мужика — страшной жизнью! — нередко рассказывал Достоевский на «пятницах» в Коломне. Он вспоминал Даровое, отчаянные письма отца, вспоминал нищие, голодные деревни под Петербургом, где останавливалась по дороге в летние лагеря его кондукторская рота.

Однажды Федор Михайлович припомнил такой врезавшийся ему в память случай.

Когда отец вез их с Михаилом в Петербург, в Инженерное училище, на почтовой станции увидели они фельдъегеря — здоровенного рослого детину с красным лицом. Вот к крыльцу подкатила лихая тройка, фельдъегерь вскочил в возок.

— Ямщик тронул, но не успел он тронуть, — рассказывал Достоевский, — как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких слов, поднял свой здоровенный правый кулак и сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду… Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят…

Если б случилось мне когда основать филантропическое общество, — заключил свой рассказ Федор Михайлович, — то я непременно дал бы вырезать эту фельдъегерскую тройку на печати общества как эмблему и указание.

Да, железный жандармский кулак, методически опускающийся на безвинную мужицкую голову, был эмблемой тогдашней русской жизни. Те, кто собирались у Петрашевского, преисполнились решимости защитить мужика от мучителей. Но каким образом? На «пятницах» обсуждали различные проекты освобождения крестьян. Весной 1848 года Петрашевский, воспользовавшись очередными дворянскими выборами, пытался вручить свой проект крестьянской реформы губернскому предводителю дворянства. Но тот отказался даже принять записку, не то что обсуждать ее в дворянском собрании. В ответ на это Петрашевский, литографировав каким-то образом свою записку, не побоялся поставить на ней свое имя и стал раздавать ее в Петербурге и разослал в провинцию. Когда на тех же дворянских выборах было предложено отправить царю верноподданнический адрес с осуждением Французской революции, Петрашевский — он был депутатом собрания от Царскосельского уезда — иронически заявил, что русским дворянам не пристало, мол, рассуждать о политике. Депутаты смутились. Адрес поднесен не был. Рассерженный царь отказался принять от петербургского дворянства даже обычные в таких случаях выражения верноподданнических чувств. Министр внутренних дел генерал Перовский, взбешенный поступками Петрашевского, приказал установить за ним секретный полицейский надзор, поручив это дело одному из самых опытных своих чиновников — статскому советнику Липранди.

«…Я не встретил ни малейшего препятствия, — доносил по начальству Липранди о своих наблюдениях, — ибо оказалось, что все благомыслящие знали Петрашевского как вольнодумца в полном значении этого слова… Не трудно было также узнать, что у него в продолжении уже нескольких лет бывают постоянные, по пятницам, собрания, на которых, по выражению простолюдинов, он пишет новые законы».

«Для блага всего рода человеческого»

События в Европе отзывались в петербургской публике толками самыми странными и противоречивыми. Большинству западные революции представлялись чем-то вроде стихийного бедствия, Божьей кары, настигающих внезапно и безо всякой видимой причины. Когда однажды, по случаю высокой воды в Неве, для оповещения населения, как это всегда делалось, стали стрелять из пушек Петропавловской крепости, многие в городе были уверены, что это началась революция.

Не на шутку было напугано и русское правительство. Оно полагало, что виной всему — распространение вредных, разрушительных идей некими «злонамеренными личностями» и «демагогами». Тут, конечно, в первую голову винили французских и немецких журналистов, писателей и философов. И как результат подобных понятий — отечественную литературу, и так вечно бывшую в подозрении у властей, теперь постарались крепко-накрепко скрутить цензурными веревками. Председатель цензурного комитета, граф Мусин-Пушкин, прозванный «казанским ханом» (на службу в Петербург его вытребовали из Казани), не стеснялся в выражениях, выговаривая неблагонадежным, по его мнению, литераторам.

Как-то раз начальственный гнев Мусина-Пушкина обратился на Якова Петровича Буткова, чью повесть напуганный цензор внес на рассмотрение комитета.

— Вхожу в святилище цензуры, — рассказывал со всегдашним своим лукавым простодушием Яков Петрович, — за столом, облаченным зеленым покровом, сидят на креслах жрецы, а в переднем месте восседает сам первосвященник. Я, разумеется, отдал подобающее поклонение.

— Бутков? — спрашивает верховный судья.

— Бутков, — отвечаю.

— Ты какую повесть представил?

— «Людишки», — говорю.

— «Людишки»! Да ты кого это в ней людишками называешь? — загремел генерал, словно перед ним стоит целая бригада, а не один ускользнувший от рекрутства ординарный литератор. — Кого, я тебя спрашиваю? Людей в тысячу раз лучше тебя, не праздношатающихся каких-нибудь, а занятых государственной службой, людей деловых, да еще чиновных! И это у тебя людишки! И как ты решился написать это, да еще в цензуру представить? Вы что затеяли? Публику хотите развращать, возбуждать неуважение к чину, смеяться над людьми, допущенными к государственной службе! Вы, что ли, своей болтовней служите отечеству? Либералы! Сами ни к чему дельному не способны, так и других хотите с толку сбить? Зависть вас мучает? Разве литература для того дозволена правительством, чтобы ваше вредное пустословие распространять в народе? Людишки!.. Я посмотрю, что ты будешь писать!..

— Вышел я из цензурного святилища, — заключал свой рассказ Яков Петрович, — точно из торговой бани, лучше всякого пара прошибло. А ведь повестушка-то моя была не ахти как задорна: не ранги я осмеивал в ней, а натуришку мелкочиновную изобразить хотел, низкопоклонство да раболепство. Вот и весь либерализм!

Председатель цензурного комитета действовал притом не в одиночку. Николай I распорядился учредить особый комитет для исследования вредного направления русской литературы, преимущественно журналов. Говорили, что комитет займется отысканием идей социализма, коммунизма и всяческого либерализма и что всех виновных в распространении разрушительных теорий ждет жестокая кара.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей"

Книги похожие на "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Марианна Басина - Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей"

Отзывы читателей о книге "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей", комментарии и мнения людей о произведении.