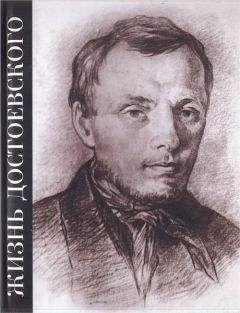

Марианна Басина - Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей"

Описание и краткое содержание "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей" читать бесплатно онлайн.

Повесть «Сквозь сумрак белых ночей» — документальный рассказ о молодости Ф. М. Достоевского, о его встрече с городом белых ночей, Петербургом, который он назовет единственным и самым фантастическим городом в мире. Это рассказ о трудной юности в тесных стенах военного училища, о внезапной громкой литературной славе, о непрочности первого успеха, холодности и колких насмешках вчерашних друзей, о мучительных сомнениях и упорных поисках собственной дороги в жизни и в литературе. Это рассказ о непрестаных напряженных поисках неведомой миру новой правды, о поисках, которые привели неистового мечтателя на каторжные нары…

Не изменив стремлениям молодости, писатель по-иному воплотил их в произведениях своей зрелой поры.

— Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдет вперед…»

Белинский пытался наставить молодого писателя, указать ему верную стезю. Но Достоевский, как всегда, ревниво оберегал свою самостоятельность. Он твердо верил, что и в самом деле призван открыть людям глаза на такие стороны человеческой натуры, о которых никто до него и не помышлял, что призван совершить переворот в русской литературе. На меньшее он теперь никак не мог согласиться.

Между тем, в своем нетерпеливом желании увидеть наконец пробуждающуюся Россию, Белинский полагал святым долгом всякого честного писателя по мере сил помогать продвижению русского общества на великом пути самосознания. Единственным направлением литературы, прямо и необходимо ведущим к этой цели, Белинский считал резко критическое, обличительное направление. С обидою, с болью в сердце наблюдал он за тем, как автор «первого на Руси социального романа» теперь как будто забавлялся, тешился своим тонким искусством психолога и ни о чем другом не желал думать, как только об этих полюбившихся ему исследованиях глубин человеческой души. Действительно, в ту минуту нелегко было предугадать, что эти рискованные на первый взгляд эксперименты молодого писателя со временем обернутся той самой разящей истиной, тем самым будоражащим влиянием на общество, в котором и сам Белинский видел высший смысл и великую силу литературы.

Весна на петербургской улице. Картина Н. Ульянова. Середина XIX в.Критика обуревало благородное нетерпение. Молодой писатель был резок и самоуверен.

День ото дня им становилось все труднее понимать друг друга. Казавшееся прежде случайным разномыслие теперь неудержимо ширилось. Они уже не сходились и в том, в чем недавно еще были согласны, единодушны. Достоевский обрушивался даже на самое «обличительное направление», которое недавно еще горячо защищал.

«Я именно возражал ему, — вспоминал Достоевский, — что желчью не привлечешь никого, а только надоешь смертельно всем и каждому. Белинский рассердился на меня и, наконец, от охлаждения мы перешли к формальной ссоре…»

Больше они не виделись.

Тургенев, Некрасов, а теперь и Белинский…

Но он им докажет, во что бы то ни стало докажет не на словах, а на деле, чего он стоит. И, в предвкушении этого, Достоевский писал брату: «Мне все кажется, что я завел процесс со всею нашею литературою, журналами и критиками, и тремя частями романа моего в „Отечественных записках“ и устанавливаю и за этот год мое первенство…»

«Знаете ли, что такое мечтатель, господа?»

План и форму своего нового, третьего романа Достоевский обдумывал не торопясь, любовно и тщательно. Между прочим, долго приискивал он имя для главной героини, пока как-то раз Костя Трутовский не поведал ему о своем увлечении молодой и прелестной девушкой, которую в семье ласково звали Неточкой. Милое, легкое это имя тотчас запало в память и скоро Достоевскому представлялось, что его героиню и невозможно было назвать никак иначе, как только так — Неточкой.

«Я теперь завален работою, — рассказывал он Михаилу в декабре 1846 года, — и к 5-му числу генваря обязался поставить Краевскому 1-ю часть романа „Неточка Незванова“, о публикации которой ты уже, верно, прочел в „Отечественных записках“… Итак, брат, я не поеду за границу ни нынешнюю зиму, ни лето, а приеду опять к Вам, в Ревель. Я сам с нетерпением жду лета… Я плачу все долги мои посредством Краевского. Вся задача моя заработать ему все в зиму и быть ни копейки не должным на лето».

Но роман подвигался вперед куда медленнее, чем рассчитывал автор. Написав первые главы, он стал их переделывать. Приступил к «Неточке Незвановой» с увлечением, с радостью, как некогда к «Бедным людям». И ни за что не хотел испортить дело торопливостью, оглядкою на свой пустой карман. Он объявил Краевскому, что первая часть романа в январе не будет готова. Зато он даст в «Отечественные записки» небольшую повесть.

Теперь он опять писал две вещи одновременно. Мечтал обе окончить к лету. И снова не успел, не рассчитал, не закончил ни одной. Из долга Краевскому не вылез — напротив, увяз еще глубже. Ехать в Ревель было решительно не с чем, и он остался в Петербурге. «Июнь месяц, жара, город пуст: все на даче и живут впечатлениями, наслаждаются природою. Есть что-то неизъяснимо наивное, даже что-то трогательное в нашей петербургской природе, когда она, как будто неожиданно, вдруг, выкажет всю мощь свою, все свои силы, оденется зеленью, опушится, разрядится, упестрится цветами…»

Лето Достоевский коротал на даче в Парголове. Сюда, в окрестности города, перебирался из душного Петербурга разночинный люд: чиновники, актеры, врачи, ученые немцы. В маленьких и не слишком опрятных домиках, а порою и просто в снятой на лето мужицкой избе судачили о соседях, пили чай, сражались в преферанс или забавлялись, глядя на местного парголовского пьянчужку, предлагавшего для удовольствия публики «посечься» за деньги.

Незадолго до переезда в Парголово, весною 1847 года, редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» предложил Достоевскому написать несколько воскресных фельетонов. Такие фельетоны под общим названием «Петербургская летопись» газета помещала постоянно. В них полагалось подтрунить над дурной петербургской погодой, пошутить насчет бесконечных причуд светских модников, позабавить читателей пересказом мелких уличных происшествий.

В «Петербургской хронике» Федора Достоевского было кое-что и о погоде, и о происшествиях, но совсем не так мило и весело, как у других фельетонистов. По правде говоря, он нимало не заботился о том, чтобы развлечь публику. На уме имел другое. «Будто и вправду переехали мы на дачи, чтоб отдыхать и наслаждаться природою? Посмотрите-ка прежде чего-чего не вывезли мы с собой за заставу. Мало того, что не отставили, хоть за выслугу лет, ничего зимнего, старенького, — напротив, пополнили новым. Живем воспоминаниями, и старая сплетня, старое житейское дельце идет за новое».

Летняя дачная жизнь петербургских обывателей ничем не рознилась от зимней, городской: та же скука, та же бессмысленная, однообразная суета. Увы, большинство погружалось в это стоячее болото с полным равнодушием и даже охотно, даже находя удовольствие в том, чтобы поглубже зарыться в липкую повседневную мелочность и пошлость. Находились и такие, что с омерзением рвались прочь от этой жизни, делали резкие движения, пробовали кричать, сходили с ума. Были и третьи…

«…В характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностью, и человек делается, наконец, не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — мечтателем. А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками, — и мы говорим это вовсе не в шутку. Вы иногда встречаете человека рассеянного, с неопределенно-тусклым взглядом, часто с бледным, измятым лицом, всегда как будто занятого чем-то ужасно тягостным, каким-то головоломнейшим делом, иногда измученного, утомленного как будто от тяжких трудов, но, в сущности, не производящего ровно ничего — таков бывает мечтатель снаружи».

Так писал Достоевский в одном из воскресных своих фельетонов. Нет, он не развлекал публику. Он писал о том, чем заняты были теперь его мысли. Новый, не похожий на прежних герой явственно вырисовывался в его воображении. Герой этот решительно отличался и от незамысловатого, кроткого Макара Девушкина, и от ничтожного Голядкина с бурей мелких страстей в душе. Это был иной герой — мечтатель, петербургский мечтатель…

Именно здесь, в столице империи, среди бесчисленных департаментов, согбенных, корпеющих над бумагами чиновников, барабанного боя, гремящих плац-парадов, томительной серой повседневности и фантастических белых ночей родился этот странный характер — петербургский мечтатель. Он жаждет деятельности, жаждет подлинной жизни, а Петербург ему подсовывает казармы и департаменты. И мечтатель бежит от них. Бежит в свой мир, который создает в своем пылком воображении. Он придает окружающему причудливые очертания, он чувствует глубоко и страстно, живет напряженной внутренней жизнью. Там его мир, его радости и горести, геройские подвиги, благороднейшие поступки. Странная, лихорадочная, обжигающая душу жизнь… Для добропорядочных, практичных, смирных петербургских обывателей мечтатель — белая ворона, существо непонятное, чуждое, неудобоваримое.

Старик у окна. Рисунок П. Федотова. 40-е годы XIX в.«Мечтатель всегда тяжел, потому что неровен до крайности: то слишком весел, то слишком угрюм, то грубиян, то внимателен и нежен, то эгоист, то способен к благороднейшим чувствам. В службу эти господа решительно не годятся, и хоть и служат, но все-таки ни к чему не способны и только тянут дело свое, которое, в сущности, почти хуже безделья… Селятся они большею частию в глубоком уединении по неприступным углам, как будто таясь в них от людей и от света… И только одного и просят у судьбы: покоя, тихого угла-пристанища, где можно было бы свободно, беспрепятственно мечтать. И как упоенно, как восторженно грезят они наяву».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей"

Книги похожие на "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Марианна Басина - Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей"

Отзывы читателей о книге "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей", комментарии и мнения людей о произведении.