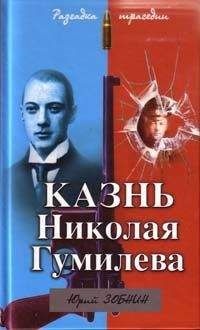

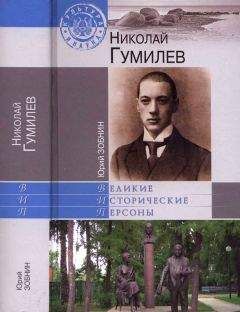

Юрий Зобнин - Николай Гумилев

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Николай Гумилев"

Описание и краткое содержание "Николай Гумилев" читать бесплатно онлайн.

Долгое время его имя находилось под тотальным запретом. Даже за хранение его портрета можно было попасть в лагеря. Почему именно Гумилев занял уже через несколько лет после своей трагической гибели столь исключительное место в культурной жизни России? Что же там, в гумилевских стихах, есть такое, что прямо-таки сводит с ума поколение за поколением его читателей, заставляя одних каленым железом выжигать все, связанное с именем поэта, а других — с исповедальным энтузиазмом хранить его наследие, как хранят величайшее достояние, святыню? Может быть, секрет в том, что, по словам А. И. Покровского, «Гумилев был поэтом, сотворившим из своей мечты необыкновенную, словно сбывшийся сон, но совершенно подлинную жизнь. Он мечтал об экзотических странах — и жил в них; мечтал о немыслимо-ярких красках сказочной природы — и наслаждался ими воочию; он мечтал дышать ветром моря — и дышал им. Из своей жизни он, силой мечты и воли, сделал яркий, многокрасочный, полный движения, сверкания и блеска поистине волшебный праздник"…

Адамизм при здравом рассмотрении оказывается не менее загадочен, нежели акмеизм. A.A. Блок иронически замечал, что, не имея ничего против «мужественно-твердого и ясного взгляда на вещи», он все-таки плохо понимает, почему такой взгляд должен называться именно адамизмом (см.: Блок A.A. Собрание сочинений: В 8 т. М.—A., 1963. Т. 7. С. 178). Впрочем, что говорить о Блоке, если даже ближайший сподвижник Гумилева в деле «преодоления символизма», С. М. Городецкий, насколько можно судить по имеющимся материалам, тоже плохо понимал терминологические нюансы акмеистической программы.

Если попытаться разобраться в том, что же разумелось Гумилевым под акмеизмом и адамизмом, нужно прежде всего вспомнить об истоках акмеистического «антисимволистского бунта» 1912–1913 годов. Теория акмеизма складывается у Гумилева в спорах с лидером так называемых младосимволистов Вяч. И. Ивановым во время «башенных» посиделок конца 1900 — начала 1910-х гг. — спорах, о содержании которых мы можем судить лишь по скупым косвенным свидетельствам, вроде иронической сценки в воспоминаниях Андрея Белого:

Вячеслав раз, подмигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу: “Вот вы нападаете на символистов, а собственной твердой позиции у вас нет! Ну, Борис, Николаю Степановичу сочини-ка позицию…” С шутки начав, предложил Гумилеву я создать адамизм; и пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию; а Вячеслав, подхвативши, расписывал; выскочило откуда-то мимолетное слово “акмэ”, острие: “Вы, Адамы, должны быть заостренными”. Гумилев, не теряя бесстрастья, сказал, положив ногу на ногу:

— Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию — против себя: покажу уже вам “акмеизм”!

Так он стал акмеистом; и так начинался с игры разговор о конце символизма» (Белый Андрей. Начало века. М., 1990. С. 356 (Литературные мемуары).

Вне всякого сомнения, что под «разговором о конце символизма» Белый имеет в виду знаменитую «дискуссию о символизме» 1910 года — полемику, спровоцированную статьями Вяч. И. Иванова «Заветы символизма» и A.A. Блока «О современном состоянии русского символизма» и приведшую в конце концов к распаду единой символистской литературной группировки. Для всех участников этой дискуссии главным являлась проблема отношения литературы к религии. Все прочие аспекты, в том числе и поэтические, оказывались здесь частными вопросами, которые не имели принципиального характера. «В сущности, — писал о выступлениях Иванова и Блока их оппонент В. Я. Брюсов, — возобновлен дряхлый-предряхлый спор о свободном искусстве и тенденции. […] Мистики проповедуют “обновленный символизм”, “мифотворчество” и т. п., а в сущности хотят, чтобы поэзия служила их христианству, была бы ancilla theologiae (служанкой богословия. — Ю. 3.)»(Печать и революция. 1926. № 7. С. 46). И если понятия «акмеизм» и «адамизм» возникают, как указывает Андрей Белый, в ходе «разговоров о конце символизма» 1910 г., то их содержание должно быть каким-то образом соотнесено с тем, что говорилось на «башне» о взаимоотношениях религии и искусства.

Главным значением греческого ακμη является значение «высшей степени», относимое к какому-нибудь развивающемуся во времени явлению. Но центральным положением в статье Вяч. И. Иванова как раз и является неоднократно повторенное пророчество о некоей будущей «высшей стадии» в развитии символизма — стадии, на которой символизм превратится из «только искусства» в «новую религию», (т. н. «свободное мифотворчество»), а поэты-символисты, взойдя на подлинные «высоты духа», из «литераторов» превратятся в «пророков» («теургов»): «Прежде была “символизация”; отныне будет символика. Цельное миросозерцание поэта откроет ее в себе, цельную и единую. Поэт найдет в себе религию, если он найдет в себе связь» (Иванов Вяч. И. Заветы символизма // Иванов Вяч. И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 190). Если мы посмотрим на гумилевскую, по слову Андрея Белого, «анти-символистскую платформу» в этом контексте, очень многое станет понятным.

Очевидно, что на протяжении двух лет, в 1910–1911 годах, на «башне» Иванова не затухали споры, вызванные «дискуссией о символизме», причем самой горячей была полемика между хозяином «башни» и Гумилевым — тогда частым и желанным гостем (Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 356 (Литературные мемуары). Эти споры вращались в основном вокруг ивановского тезиса о «высшей» или «синтетической» стадии в развитии символизма (шире — современного искусства), так что, вполне в духе «классических» вкусов, царящих на «башне», является греческое словечко ακμη и вырабатывается особый полемический жаргон: речь идет уже о литературном «акмеизме» как о возможной ближайшей перспективе развития отечественной словесности. Гумилев, как легко предположить, был совершенно не согласен с Вяч. И. Ивановым (и Блоком) в том, что русские символисты являются «новыми пророками», которым суждено объявить человечеству «последние истины», сообщаемые через них Святым Духом в канун «исполнения сроков», — такое заключение казалось ему откровенно кощунственным (и не только ему одному).

Но, не соглашаясь с Ивановым в этом, Гумилев разделял ивановское положение, что «высшая стадия» в развитии любой национальной литературы, так сказать, ακμη ее истории, наступает тогда, когда в литературном процессе обозначается стойкое сознательное движение в сторону религии. В том, что литература в высшем своем проявлении должна добровольно превратиться в «ancilla theologiae», Гумилев был убежден не меньше мистика Иванова. И Вяч. Иванов и Гумилев равно считали, что в эпоху акмеизма литература обнаружит связь с религией, однако мыслили этот акмеизм по-разному.

Иванов полагал, что миропереживание поэта-символиста может естественно трансформироваться в некую «новую религиозность», синтезирующую декадентский мистицизм и православную догматику, Диониса и Христа. Ведь символизм видел в художественном вдохновении, доведенном до экстатического напряжения, — возможность «дотянуться до небес», войти в непосредственный контакт с высшими силами, «познать непознаваемое». Поэтому и результаты творчества — будь то стихотворный или прозаический текст, живописное полотно или музыкальная фраза, — символисты мыслили не столько художественной, сколько религиозной ценностью.

Гумилев считал «новую религиозность» еретической утопией Иванова и в качестве главного условия вхождения в «акмеистическую стадию творчества» считал сознательный отказ художника от какого-либо личного произвола, от любого «декадентства» в религиозной сфере вообще. Не «дерзание», а «смирение», признание художественного творчества лишь поиском совершенных форм для выражения переживаний, находящихся за гранью искусства и не связанных с ним непосредственно — вот его эстетическое credo. Недаром специфику своего художественного мировосприятия Гумилев-акмеист объяснял прямыми аналогиями с традициями средневековой христианской религиозной живописи, европейской и русской, с ее идеей канона, «учиненного образца», ограничивающего свободную фантазию живописца:

На всем, что сделал мастер мой, печать

Любви земной и простоты смиренной.

О да, не все умел он рисовать,

Но то, что рисовал он, — совершенно.

Таким образом, если акмеизм и мыслился Гумилевым как «принятие мира», то уж никак не «во всей совокупности красот и безобразий» (как полагал другой теоретик акмеизма, С. М. Городецкий), а по правилу иконописной изобразительности, являющейся, по словам Е. Н. Трубецкого, прежде всего «проповедью». «Любовь к миру» предполагается здесь лишь в таких формах, которые не противоречат «вере в Бога», и только этим обеспечивается в глазах Гумилева «акмеистическое совершенство» в изобразительном мастерстве:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,

А жизнь людей мгновенна и убога,

Но всё в себе вмещает человек,

Который любит мир и верит в Бога.

Тремя годами позже в стихотворении об Андрее Рублеве Гумилев вновь напоминает о генетической связи своего художественного мировосприятия с религиозной живописью. Стихотворение это может служить наглядной иллюстрацией той особенности гумилевского стиля, которая в первую очередь многократно и единодушно была отмечена самыми разными исследователями течения, а именно «акмеистическую вещную изобразительность», т. е. умение «быть в слове пластичным, выпуклым, скульптурным», являя мир «в ясной материальной, вещной и плотской реальности земного бытия» (Павловский А. И. Николай Гумилев // Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 14 (Б-ка поэта. Большая сер.):

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Гумилев"

Книги похожие на "Николай Гумилев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Зобнин - Николай Гумилев"

Отзывы читателей о книге "Николай Гумилев", комментарии и мнения людей о произведении.