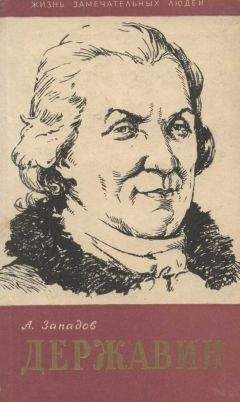

Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Описание и краткое содержание "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать бесплатно онлайн.

Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные годы Державин занимал высшие должности Российской империи: возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался первым поэтом Империи.

«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из иронического по сути стихотворения.

Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он «благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений Замостьянов.

знак информационной продукции 16+

В те времена каждое такое недомогание воспринималось как репетиция смерти. Три месяца в постели, в неведении — что происходит в столицах, что — в Поволжье, схвачен ли Филарет… А в это время в столицах делят награды, расправляются с Пугачёвым. Молитва, лёгкий бульон, мёд — и силы возвращаются к Державину. Снова приказ: искать Филарета. Старец оставался неуловимым! Возможно, Державин в глубине души пожалел несчастного пастыря, которого окружали, как зверя, и эту миссию он исполнял без привычного рвения.

Бунт, крестьянская война — это последствия социального раскола, который стал очевиднее и жёстче после петровской европеизации. Ни мужики, ни дворяне не знали понятия «социальная ненависть», но ненавидеть они умели! Для Пугачёва дворянская кровь была дешевле грязи, проливал он её безжалостно. И дворяне, после разгрома мятежного войска, в мстительном порыве готовы были «наесться мужицким мясом». Патриархальное единство православного барина и крестьян тоже не пропагандистская выдумка, но каким зыбким оно было! Поднесёшь спичку — и вспыхнет, и окажется, что мужики и баре — враги. Конечно, у казаков — особый вольный дух. И поволжские инородцы ещё не прониклись имперским порядком. Но кто скажет, что в срединной России мужички не соблазнились бы пугачёвской агитацией, не поддались на хмель бунта?

К чему способности и ум,

Коль дух наполнен весь коварства?

К чему послужит вождя шум,

Когда не щит он государства?

Емелька с Катилиной — змей;

Разбойник, распренник, грабитель

И царь, невинных утеснитель, —

Равно вселенной всей злодей, —

напишет Державин во дни пугачёвщины. Намотаем на ус: он уподобил Емельку Катилине — деятелю римской истории, которая традиционно воспринималась как нечто возвышенное. Разбойнику он уподобил и некоего царя, «невинных утеснителя». Возможно, это намёк на одного из общепризнанных царей-злодеев вроде Ирода, но не исключён и дерзновенный смысл: любой монарх, впавший в алчность, ставит себя вне закона, оказывается разбойником. Что это — не урок ли пугачёвщины?

Письмо фон Бранту и эти строки — вот свидетельство серьёзного отношения Державина к поволжскому кризису. Надо ли говорить, что влияние гражданской войны Гаврила Романович будет испытывать всю жизнь — и на политическом, и на литературном поприще. Он умел не только эмоционально переживать, но и анализировать события политической повестки дня.

ЧИТАЛАГАЙ

Ещё не получив наград за борьбу с пугачёвщиной, нажив себе гонителя в лице Панина, Державин всё-таки чувствовал, что в жизни его начинается новая глава. Ему за тридцать, это пора зрелости. Он — больше не солдат, не нищий младший офицер, всеми понукаемый. О нём уже спорят генералы, его имя известно государыне. Недолго осталось страдать в безвестности и бедности. Он и к поэзии отныне относился серьёзнее. Раньше казалось — это просто забава на потеху офицерским жёнам и в литературные круги ему не пробиться. Теперь Державин видел себя автором самой настоящей книги — совсем, как Сумароков. Он учился оттачивать стихи, продумывать композицию оды, чтобы управлять общественным мнением, беседовать с царями.

После утомительной и опасной игры в казаки-разбойники следовало отдохнуть и подлечиться, но Державин энергично берётся за литературные дела. После болезни, бывая в Малыковке и в немецких колониях, он вёл себя как заправский литератор. Всюду появлялся с книгой, с пером и бумагой, созерцал… Он всегда любил рассуждать о вдохновении («Вдохновение ни что иное есть, как живое ощущение, дар Неба, луч Божества. Поэт, в полном упоении чувств своих, разгорался свышним оным пламенем или, простее сказать, воображением, приходит в восторг…») — по-видимому, именно в Шафгаузене эта стихия овладела им. Упоение, полёт — всё, как положено.

Неподалёку от Шафгаузена Державин при первом же появлении в этих краях приметил большой холм, носивший татарское имя — Читалагай (Шитлагай). Русские крестьяне переиначили это название: Чертолагай, да и только. Места там болотистые, всё поросло камышом, а Читалагай в переводе с татарского — верхушка камыша.

Когда колониям угрожали пугачёвцы и киргиз-кайсаки, Державин размещал там артиллерию, строил шанцы. Он и тогда — весной 1774-го — марал бумагу в свободные минуты, слагая оды на смерть Бибикова и в честь императрицы. Гора Читалагай пробуждала вдохновение. Но тогда он мог уделять литературным занятиям лишь редкие минуты, а шафгаузенская весна 1775 года стала для Державина первой «болдинской осенью». В прусской колонии он нашёл несколько книг. Один из немцев — Карл Вильмсен — по-видимому, был ценителем изящной словесности. Скромная книга из его библиотеки поразила Державина — немецкий прозаический перевод философских од короля Фридриха Великого — разумеется, не названного. Двенадцать од, двадцать писем и поэма «Военная наука». Славный пруссак для стихов предпочитал французский язык. Державин не без труда разобрался в германской премудрости и переложил оды на русский язык: «Личиною притворства прикрываешь ты своё сквернообразие. Продерзость скаредного твоего языка восстаёт даже на самих государей. С ужасным рёвом во всех чертогах царских слышно рыкание твоей наказания достойной зависти. Ты есть единственная душа придворных, преобращающая смеющиеся их дни в печальныя нощи». Неизвестно, знал ли Державин, что автор этих размышлений — знаменитый монарх. Думается, «Военную науку» он не мог не узнать и не связать с именем знаменитого монарха и полководца. И здесь вновь перед нами встаёт фигура покойного Бибикова. Ведь Александр Ильич был знаком с прусским королём, пользовался его расположением. Державин знал, что Фридрих комплиментарно отзывался о Бибикове, мог знать и о переписке русского генерала со Старым Фрицем.

Бибиков кое-как переводил прозой некоторые сочинения Фридриха Великого — и в том числе поэму «Военная наука». Несколько позже, в 1767-м, эта поэма выйдет и в поэтическом русском переводе Василия Майкова.

О ты! рожденный в свет! державой Предков править,

Их правдой и мечем не век себя прославить;

Героев славных кровь, надежда всех рабов,

Защита общества, отрада и покров.

Внемли учению ты воина такова,

Которой взрос в станах, где брань кипит сурова… —

так заговорил Фридрих в переводе Майкова. Державин запросто мог примерить эти строки на себя — солдатом он стал много лет назад, а воином — именно «при горе Читалагае». Кому из великих русских поэтов довелось дёру давать от Пугачёва, атаковать киргизов и приговаривать к повешению мятежных убийц? Читал ли Державин «Военную науку» в переводе Майкова до читалагайских приключений? По крайней мере, её он переводить не стал.

Фридрих со знанием дела рассуждает о клевете. Эти строки Державин принял близко к сердцу: он ведь считал себя оклеветанным. Бошняк — Кречетникову, Кречетников — Панину, Панин — императрице: все они, в понимании Державина, возводили на него напраслину. И чёрное обернулось белым, храбрость и прилежание — слабостью и поражением. Оказывается, всё это можно излить в стихах и прозе — и найти утешение.

При горе Читалагае Державин, охваченный мечтательным немецким духом, превратился в поэта.

В его воображении забушевали дерзновенные строфы — по смелости превосходившие Ломоносова. Вот, например:

Услышьте, все земны владыки,

И все державный главы!

Ещё совсем вы не велики,

Коль бед не претерпели вы!

Надлежит зло претерть пятой,

Против перунов ополчиться,

Самих небес не устрашиться

Со добродетельной душой.

А что говорить об оде «На знатность», многие строки которой много лет спустя перешли в «Вельможу». Вот вам блистательная строфа:

Не той здесь пышности одежд,

Царей и кукол что равняет,

Наружным видом от невежд

Что имя знати получает,

Я строю гусли и тимпан;

Не ты, седящий за кристалом

В кивоте, блещущий металлом,

Почтен здесь будешь мной, болван!

Вскоре он позаботился и об издании книги — ему виделся сборник из восьми од, первые четыре — переводные, в прозе, остальные — в стихах, оригинальных во всех отношениях. «Ода на ласкательство», «Ода на порицание», «Ода на постоянство», «Ода (послание) к Мовтерпию» — это из Фридриха. «Ода на великость», «Ода на знатность», «Ода на смерть генерал-аншефа Бибикова», «Ода на день рождения ея величества» — это уже державинское, самобытное.

Лучшие строки читалагайской книги — несомненно:

Я князь, коль мой сияет дух;

Владелец, коль страстьми владею;

Болярин, коль за всех болею

И всем усерден для услуг.

Через 20 лет Державин, слегка переиначив, повторит их в «Вельможе». А ведь это парафраз Сумарокова — из письма «О достоинстве»: «Честь наша не в титлах состоит, тот сиятельный, кто сердцем и разумом сияет, тот превосходительный, который других людей достоинством превосходит, и тот болярин, который болеет об отечестве». Из громадного наследия Сумарокова всегда можно было выхватить нечто насущное, заветное. Сумароков умел вворачивать в стихи афоризмы. Державин превратил в зарифмованный афоризм публицистическое рассуждение Сумарокова.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Книги похожие на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Отзывы читателей о книге "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...", комментарии и мнения людей о произведении.