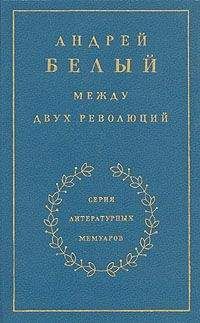

Александр Лавров - Андрей Белый

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый" читать бесплатно онлайн.

В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.

Картины «больной России» чередуются в «Пепле» с авторскими лирическими интроспекциями, нередко сливаясь с ними в нерасторжимое целое. «Негативная» тенденция, последовательно проводимая Белым, в значительной мере обусловлена кризисным содержанием его сознания, диссонансами мироощущения, претерпевавшего мучительную ломку, а также сугубо личными переживаниями, столь же мучительными, а временами и разрушительными для его психики: тяжелая драма неразделенной любви к Л. Д. Блок оказалась важнейшей из жизненных тем, нашедших в «Пепле» опосредованное отражение. По многим внешним параметрам «некрасовская», книга Белого по своему внутреннему эмоционально-психологическому наполнению представала интимной исповедью; «безумие» лирического героя, отраженное в заглавии одного из разделов, было неразрывно связано с отчаянием, развившимся при встрече со своей страной и в значительной мере им обусловленным: «Проклиная свою родину, поэт себя самого проклинает, оплакивая и призывая ее гибель, он поет отходную и себе самому. Эта кровная связь поэта с его „родиной-матерью“, возникшая из обшей юдольной доли, одинаковой судьбы отверженства и приговоренности, — главная тема всей книги, основной мотив всех ее напевов, исходная точка в построении символических картин родного быта, основной угол созерцания поэтом народной души»[58].

Если «Пепел» представлял собой опыт самовыражения автора в основном посредством его «перевоплощения во внеличную действительность, чрез сораспятие с ней» (как писал в рецензии на сборник Вяч. Иванов[59]), то вышедшая несколько месяцев спустя третья книга стихотворений Андрея Белого, «Урна», являла собой по отношению к «эпосу» «Пепла» лирико-медитативную параллель. Общая эмоциональная тональность «Урны» в той же мере отражала период «антитезы» в духовной эволюции Белого, что и «Пепел», но в третьей книге уже в меньшей степени сказывались «пепельные» стихийность и многоголосие, над эмоциональной экстатикой возобладала внутренняя сосредоточенность и соразмерность; голос автора звучал приглушеннее, но увереннее и тверже. Разочарование в «жизнетворческих», преобразовательных перспективах отобразилось в фактуре стиха «Урны» попытками обрести опору в прошлом — последовательной архаизаторской тенденцией, стремлением творчески освоить и развить двухвековые поэтические традиции. Книга посвящена Валерию Брюсову и открывается циклом стихотворений, в которых рисуется его образ, — и в этом сказывалось не только желание воздать должное лидеру направления, поэтическому «мэтру», которого Белый воспринимал тогда как вождя и соратника, а в плане освоения стихотворной техники — как своего учителя; Брюсов своими произведениями давал убедительный пример плодотворного развития современным эстетическим сознанием классической традиции, обуздания словом хаотической, импровизационной творческой стихии, к чему осознанно стремился теперь Белый, отказавшись от порываний к «дальним» целям «за чертой горизонта» и обратившись к исполнению «ближних», в том числе и формально-стихослагательных, задач. Критики, писавшие об «Урне», возбужденно реагировали на отразившиеся в этой книге попытки Белого оживить стилевые приемы и лексику поэзии XVIII в., державинского и ломоносовского стиха, но не придавали, в большинстве своем, существенного значения имени, провозглашенному в эпиграфе к ней: «Разочарованному чужды // Все обольщенья прежних дней…» В ориентации на «золотой век» русской поэзии, сказавшейся в «Урне» и в значительной мере стимулированной профессиональными стиховедческими изысканиями, к которым Белый приступил в 1908 г., Баратынский для него возобладал над другими пристрастиями; горькие рефлексии, которыми перенасыщен поэтический мир этого полупризнанного еще в ту пору «подземного» классика, оказались удивительно созвучными тому преобладающему лирическому настроению, которое улавливается в лирике «Урны». Открыв для себя Баратынского, Белый одно время даже собирался написать о нем специальную работу; сообщая в письме к Э. К. Метнеру (конец августа — начало сентября 1909 г.) о своих планах, которые он собирался реализовать на страницах задуманного, но неосуществленного тогда журнала (при вновь организованном книгоиздательстве «Мусагет»), он упомянул «статью о Баратынском»[60].

«Философическая грусть» и общая минорная тональность, господствовавшие в «Урне», находят в образном строе поэзии Баратынского опору, точку отсчета, а иногда и конкретный первоисточник. Подобно тому как «Пеплу» Белый предпослал в качестве эпиграфа весь текст стихотворения Некрасова «Что ни год — уменьшаются силы…», вобравший в себя основное эмоционально-тематическое содержание книги, так и смысловой лейтмотив «Урны» он мог бы интегрировать не только в двух строках эпиграфа, приведенных выше, но и в одном из стихотворений Баратынского — хотя бы в следующем:

Взгляни на лик холодный сей,

Взгляни: в нем жизни нет;

Но как на нем былых страстей

Еще заметен след!

Так ярый ток, оледенев,

Над бездною висит,

Утратив прежний гордый рев,

Храня движенья вид.[61]

Помимо глубокого созвучия с главенствующим мотивом «Урны», эта поэтическая миниатюра находит непосредственный отклик и в строках книги Белого; первые две строки стихотворения Баратынского сопоставимы с начальными стихами «Эпитафии» Белого: «В предсмертном холоде застыло // Мое лицо»; стих «Так ярый ток, оледенев» отзывается в заключительных строках стихотворения «В поле»: «О, ледени, морозный ток, // В морозом скованной пустыне!..» По формальным показателям «Урна» также имеет свой прообраз в поэтическом наследии Баратынского, в котором ямбические строки составляют 92,3 % от всего стихотворного корпуса, в том числе строки четырехстопного ямба — 68,4 %[62]; в «Урне», соответственно, 95 % строк — ямбы, из них 60 % — четырехстопный ямб[63], и в этом преобладании — кардинальное отличие третьей книги стихов Белого от двух предыдущих: в «Золоте в лазури» ямбических строк — 27,3 %, а в «Пепле» — 31,2 %[64]. Только четыре стихотворения в «Урне» написаны неямбическими размерами, в то время как в «Золоте в лазури» четырехстопным ямбом написаны всего шесть из 120 стихотворений книги[65]. В доминанте четырехстопного ямба — одно из преломлений общей архаизаторской тенденции, которой подчинена «Урна», ориентированная на строгость и внутреннюю гармонию стиха пушкинской эпохи, и эта тенденция вполне согласуется с теми приоритетами в сознании Белого, которые определились в середине 1900-х гг.: взамен религиозно-мистического жизнестроительства — гносеологическая аналитика, неокантианские штудии (в ироническом ракурсе отразившиеся в «Урне»), взамен романтического безбрежного максимализма — минимализм локально очерченных творческих заданий; в эстетическом плане взамен буйства и пиршества красок и звуков — бескрасочная, намеренно скудная образная палитра: «огненное», динамическое начало сменяется ледяным оцепенением, подобным запечатленному в приведенных строках Баратынского. Характерно, что первый, вслед за вступительным, обращенным к Брюсову, раздел книги, задающий ее основной тон, называется «Зима» и аккумулирует многоразличные «зимние» мотивы (вьюга, пурга, лед, мороз и т. д.) в их неразрывном соотнесении с темами ночи и смерти[66].

Не менее интенсивно, чем в «Пепле», в стихотворениях «Урны» запечатлелась личная драма, пережитая Белым, но для большинства из них характерен уже ретроспективный взгляд на «бесценную потерю». Весной 1909 г., когда «Урна» вышла в свет, ее автор начинал ощущать существенные перемены в своем внутреннем мире, которые, в свою очередь, обрели дополнительный стимул и в плане личной жизни: угасанию образа Л. Д. Блок в сознании Белого способствовало зародившееся новое чувство — к юной художнице Асе Тургеневой, ставшей впоследствии его женой. От пессимизма и «разуверения во всем» Белый устремляется к поиску нового идеала, нового «пути жизни», чувствует приход «второй зари», во многом подобной той, которую он созерцал на рубеже веков. Этот всплеск духовного энтузиазма нашел отражение в немногочисленных стихотворениях 1909–1911 гг., которые были впоследствии объединены в сборник «Королевна и рыцари»: в них Белый с упоением окунается в «возвратившуюся» к нему юношескую «симфоническую» романтику, вновь переживает «сказку», полет над действительностью как обретение подлинного бытия и раскрытие своего подлинного «я».

Но в еще большей мере Белый испытал прорыв к духовной подлинности и полноте жизненного идеала в 1912 г., когда встретился с Рудольфом Штейнером и стал последовательным приверженцем его антропософского учения, в котором обнаружил для себя стройное и согласованное, унисонное сочетание религиозных, философских, мистических, научных и эстетических ценностей. Антропософию Белый принял как систематизированное и разносторонне обоснованное воплощение тех духовных и душевных интуиций, которые определяли и ранее его внутреннюю жизнь и формировали его самосознание. Антропософия для Белого — свет, делающий видимым и постигаемым окружающий мир в его сокровенной сути, а также открывающий путь к глубинам собственной индивидуальности. Не случайно и новая книга «Звезда», объединившая стихотворения Белого-антропософа, развивает на различные лады соответствующий мотив: «…весь цикл „Звезда“ можно рассматривать как единое лексико-семантическое поле с доминантным смыслом „свет“, который, начиная с заглавия „Звезда“, имплицитно и эксплицитно присутствует почти в каждом тексте, актуализируясь в метафорах и других образных средствах»[67]. Мажорное начало, торжествующее в стихах «Звезды», насквозь пронизано антропософскими токами. Оно находит себе выход в новом всплеске мессианистских чаяний, которые связываются для Белого с осознанием России как «священной России», воскресающей из бренного тела «больной России», и с безусловным приятием свершившейся революции как залога провидимой «революции духа». Происходящие исторические катаклизмы значимы для него постольку, поскольку в них заключены возможности преображения личности, поскольку они поддаются восприятию и толкованию в эсхатологической перспективе. Некий высший «Смысл», — по словам Н. А. Павлович в ее отклике на «Звезду», — «научил его принять революцию как падение „гробовой пелены“, которое необходимо для явления „Небесной Жены“ — Софии Владимира Соловьева. <…> Для него вечно „меж нами“ — Он, неузнанный и третий. — Но этот Христос постигается им внутренне, не „на небесах“ и не в рукотворных храмах»[68]. Столь же индивидуальное и провиденциальное содержание получает у Белого образ революционной России — «мессии грядущего дня», противопоставляемый прежнему «пепельному» образу; воспеваемая Россия возникает и утверждается как высшая ценность благодаря вспышке внутреннего света и угасает вместе с нею. Рецензируя тематический сборник Белого «Стихи о России», Роман Гуль справедливо отмечал: «Говоря о „России — Родине“, легко соскользнуть с плоскости подлинного в пусть утонченную, но все же — „Russland, Russland über alles“. Этот аккорд явно антимузыкален, но им грешны многие. С Белым этого не случилось. Его Россия вне „государственных границ“. <…> Только на миг — в тысяча девятьсот семнадцатом августе — Беловское надгробное рыдание срывается звуками гениальной музыки, исступленной веры. <…> А потом?.. Пророчества смолкли. На устах Белого — неуверенная улыбка»[69].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый"

Книги похожие на "Андрей Белый" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Лавров - Андрей Белый"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый", комментарии и мнения людей о произведении.