Николай Богомолов - Михаил Кузмин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

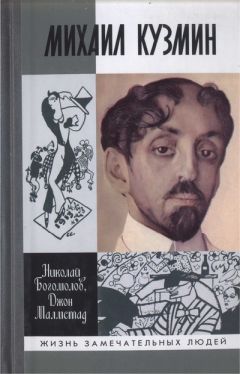

Описание книги "Михаил Кузмин"

Описание и краткое содержание "Михаил Кузмин" читать бесплатно онлайн.

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

24 октября: «Опасно и тревожно. Я люблю все-таки такие дни. Ничего нигде нет. Сидели в темноте у Веры Александровны[485]». 25 октября: «Топились печи. Юр. выспался. Сведенья: банк занят, предпарламент распущен, Керенский бежал. Премьер — Ленин, иностранных дел — Троцкий. Объявления к народу уже от большевиков. Пальба. У Чацкиных <С. И. Чацкина и Я. Л. Сакер, издатели журнала „Северные записки“> уныние. Я<ков> Л<ьвович> приехал. С<офья> И<сааковна> вдруг говорит, почему я большевик и что неприятно, чтобы в доме бывали большевики. Какая глупость. <…> Тихо, тепло, вдали стреляют, будто пушки. Только бы мир!» 26 октября: «Чудеса свершаются. Все занято большевиками. Едва ли они удержатся, но благословенны. Конечно, большинство людей — проклятые паники, звери и сволочи. Боятся мира, трепещут за <нажитое?> и готовы их защищать до последней капли чужой крови. <…> Пришли Петников и Артур <Поэт Г. Н. Петников и композитор А. С. Лурье>. Артур кисел, а Петников страшно мил и привлекателен. Пили чай. Потом пошли к Брикам. Тепло и хорошо. Маяковский читал стихи. Юр. что-то зауныл. Вообще дела наши нехороши. „Привал“ совсем в отчаяньи. На улицах тепло и весело. Дух хороший». 27 октября: «Действительно, все в их руках, но все от них отступились и они одиноки ужасно. Власти они не удержат, в городе паника. Противные буржуи и интеллигенты все припишут себе, а их — даже не повесят. Идут Керенск<ий>, Корнилов, Каледин, чуть ли не Савинков. С кем только, интересно знать. Кто-то был. Да, Ленечка. Хорошо рассказывал о Зимнем дворце. Почти большевик[486]. <…> Опять не исполнится надежда простых, милых, молодых солдатских и рабочих лиц». 28 октября: «Демократические газеты призывают к гражданской войне. Какая сволочь. Сплошная истерика».

А затем известия, которые хоть в какой-то степени можно было бы назвать откликами на политические события, из дневника пропадают, и только 4 декабря попадается еще одна, кажется, последняя одобрительная запись о происходящем: «Солдаты идут с музыкой, мальчишки ликуют. Бабы ругаются. Теперь ходят свободно, с грацией, весело и степенно, чувствуют себя вольными. За одно это благословен переворот».

Вряд ли хоть одну из этих записей можно расценивать как высказывание сколько-нибудь определенных социальных или политических убеждений. Для Кузмина события октября 1917 года и первых последующих месяцев представлялись неизбежными, но почти столь же неизбежно обреченными на провал, что придавало несколько романтический оттенок восхищению действующими лицами этой революции.

И разочарование в итогах переворота началось у Кузмина тоже, сколько можем судить, не с глобальных идеологических расхождений с новой властью, а с причин гораздо более частных, которые постепенно перерастали и переросли в общее неприятие всего складывающегося режима. Об этом говорит уже первая появившаяся в дневнике оценка итогов первых пяти месяцев жизни под властью большевиков: «Действительно, дорвавшиеся товарищи ведут себя как Аттила, и жить можно только ловким молодцам, вроде Рюрика <Ивнева> и Анненкова или Лурье и Альтмана» (10 марта 1918 года).

Мысль о том, чтобы самому приспособиться, была совершенно чужда Кузмину[487], и все его дальнейшее развитие показывает, что именно нежелание и неумение приспосабливаться привело его в конце концов почти к полной изоляции в литературной жизни конца 1920-х и всех 1930-х годов. Наоборот, он все время в разговорах с надежными людьми подчеркивал свое полное неприятие большевистской власти и всех ее учреждений, во всяком случае до тех пор, пока это можно было произносить, не рискуя головой. Характерна в этом отношении запись 28 декабря 1924 года, когда к Кузмину с визитом, рассчитывая получить сведения о творчестве, приезжала из Москвы поэтесса Нина Волькенау. Кузмин довольно многое рассказал ей о своей поэзии, а после ее отъезда записал: «Москвичка уехала. Впечатление, которое она будет везде говорить, — затаенность, простор, нищета и страшная контрреволюционность».

При этом общее настроение Кузмина приобретало характер, так сказать, гораздо более идеологический. Если первоначально на передний план выдвигается неприемлемость происходящего из-за разрушения привычной частной жизни, то со временем для Кузмина становится ясно, что все происходящее есть лишь часть некоего более общего процесса, который он неоднократно сравнивает с первыми веками нашей эры, со временем первоначального христианства и милого ему гностицизма. Не случайно в романе «Римские чудеса», начало которого было опубликовано в 1922 году, он переносит деятельность Симона-мага во времена императора Адриана и Антиноя, то есть во II век, тогда как все предания связывают его с I веком новой эры.

Обстоятельства не позволили Кузмину полностью создать ту историософскую панораму, которая бы отождествляла события современности со временами раннего христианства, но по дошедшим до нас фрагментам мы можем составить о ней некоторое представление и высказать предположения о той определяющей идее, которая была заложена в основу всего этого представления.

Общее настроение Кузмина, конечно, не подлежит никакому сомнению и может быть определено фразой из дневника: «Конечно, большевики <…> все равно прокляты и осуждены» (равно как подлежит осуждению и сам поэт, в какой-то момент их приветствовавший: «И ужаснет тебя провал, / Что сам ты дико запевал / Бессмысленной начало тризны»). Наиболее отчетливо это осуждение выражено в стихах из цикла «Плен» (1919), где о современной эпохе сказано: «Не твой ли идеал осуществляется, Аракчеев?»

Нам уже приходилось отмечать[488], что пьеса «Смерть Нерона» была задумана Кузминым на другой день после похорон Ленина, и это заставляет всерьез соотнести ее не только с реальностями времени, когда она была написана[489], но и с представлением Кузмина о социализме вообще. Следует отметить, что это представление в его сознании имело как гротескные черты, непосредственно связанные с действительностью первых лет «реального социализма», которые так отчетливо выразились в записях о смерти Ленина[490], так и другую сторону, определенную еще в 1905 году: «Социализм сравнивают с христианством (тоже еврейская утопия), не так же ли и он неприменим без перемен до неузнаваемости, до упразднения в государственной жизни?» (29 ноября 1905 года). Сама идея социализма впрямую соотносится с идеей христианской, столь же сильно искажавшейся в реальной жизни исторического христианства и оттого обретающей характер утопии. Но если для Кузмина христианство — при всех напряженных отношениях с Русской православной церковью — всегда оставалось священной путеводительной звездой, то не следует ли предположить, что и социализм представлялся ему неким далеким и практически недостижимым идеалом?

Если это правильно, то соотнесенность Нерона из пьесы Кузмина с Лениным (при всех абсолютно необходимых оговорках), очевидно, должна говорить в первую очередь о судьбе человека, наделенного гигантской властью и имеющего возможность эту власть использовать для продвижения мира по пути, предначертанному историей, но реально этого не делающего, не видящего исторических перспектив и потому погружающего страну, определяющую судьбы всего мира, в хаос и кровопролитие. Но сама великая идея остается, хранится как достояние небольших кружков верных и посвященных, которые тоже не являются идеальными людьми (как сказано в «Римских чудесах»: «Не все же могут быть мучениками. Люди слабы, слабость их будет большим соблазном»), которые привязаны к идее чаще всего своими личными, вовсе не святыми мотивами.

Это совершенно отчетливо видно в описании христианской общины, которую посещает в «Римских чудесах» Симон-маг. Он является туда со своей возлюбленной Еленой, которой дан дар мистического транса, где она отождествляется с Душой мира. И вот озарение Елены сталкивается с реакцией на него молодой христианки Теклы, которая открыто соотнесена с евангельской Марией, избравшей благую долю: сидеть у ног Христа (здесь его место занимает Симон-маг) и выслушивать его проповедь:

«— Я — Эннойя, София, Утешитель, Параклит, Елена! Я — любимая дочь Полноты, и я же растерзанный мир верну в Плирому. Я — душа мира, я дышу в ветре, благоухаю в яблонном цвете, вяжу нёбо айвой, гортань услаждаю медом, клонюсь в камыше. Я — Ахамот, и чем ты меня сделал! Взгляните на эти руки, прошу вас, взгляните на эти руки! Ты — Антихрист! Кощунник, наглый, жестокий лжец! Анафема! Анафема!

— Молчи! — раздался еще пронзительней крик Теклы. Не спуская глаз с рыжей, что влипла взором в Симона, она вся дрожала. — Молчи, кабацкая дрянь! потаскушка, сука и сукина дочь! Что он с ней сделал! в навозе нашел он божественную Психею, разглядел, пророчески узнал. Учитель благ, а в тебе говорит прежний навоз, в навоз просится обратно. Что он с ней сделал! Ноги мыть да воду с них пить, вот что должна ты делать, а не возвышать голос».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Михаил Кузмин"

Книги похожие на "Михаил Кузмин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Богомолов - Михаил Кузмин"

Отзывы читателей о книге "Михаил Кузмин", комментарии и мнения людей о произведении.