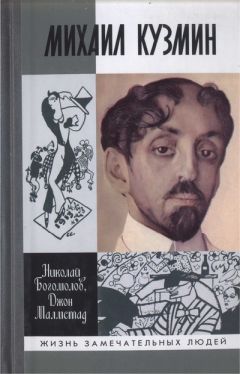

Николай Богомолов - Михаил Кузмин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Михаил Кузмин"

Описание и краткое содержание "Михаил Кузмин" читать бесплатно онлайн.

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Надо сказать, что желание Кузмина отказаться от своей жизни, представляющейся ему в высшей степени греховной (вспомним также и самый конец цитаты из последнего письма Чичерина), становилось временами чрезвычайно сильным. Характерно в этом отношении длинное недатированное письмо, шутливо названное «многошумящей и широковещательной епистолией», значительную часть которого имеет смысл привести, ибо в нем наиболее отчетливо сформулировано то, чем готов был поступиться Кузмин, лишь бы обрести успокоение и благодать:

«Если бы я отвечал в „синюю книгу“ на вопрос о главной черте моего характера, я бы написал, помимо „стремления к стройности быта“, потребность в пластическом, внешнем, символическом проявлении внутренних воззрений, — оттуда быт, оттуда обряд. Когда я был еще совсем маленьким в Саратове, я все спрашивал у мамы, когда (т. е. при каких словах) надо креститься, и не получив ответа (т. к. она сама не знала), все следил, чтобы креститься вместе с нею, и раз она подняла руку, чтобы поправить шляпу, а я, подумав, что она крестится, перекрестился и долго думал, что это очень грешно — положить поклон не вовремя. Знаешь ли ты, что в ГУ классе я просился в монастырь, горел и трепетал от рассказов Дуняши (ее отец, раскольник по прозв<ищу> „поп“, ослеп над книгами) о Сатанииле, о древе крестном, как на него села „смеясь и играя“ царица Савская и опалила себе задницу, т. к. огнь исшел, что потом уже я встретил как старых знакомых у Тихонравова[156] и пр. Знаешь ли ты, как перед поступлением в консерваторию я опять просился в монастырь, и опять в 95 г., и опять недавно, когда мама согласилась, чтобы после ее смерти я пошел, что дало ей возможность с большим покоем смотреть на мое будущее, для всякого и менее робкого человека более чем гадательное? (Далее полторы строки тщательно зачеркнуты. — Н. Б., Дж. М.) И, я думаю, тут большее и меньшее, чем художественность. И то, что пробуждается в Страстную неделю, при деревенских песнях, у тебя при виде зимнего бора, — неужели это только художественность? И неужели те сокровища тайные, неизреченные, получаемые от ночных поклонов и молитв, и притом непременно по такой книге, пред такой иконой, по такой лестовке (ибо таким образом я чувствую себя в связи и с известной церковью, с известным бытом, осмысленн<ым> звеном, а не одинокою, бесплодною, хотя бы и пламенною и высокою мечтою) — неужели это происходит из тех же источников, что порхания по Вавилонам и Клеопатрам?

Тут источники таинственные самой жизни, ростки глубокие и цепкие, и всем доступные, и во всех имеющих содержание живущие; там же хотя и блестящее и прекрасное порхание и перевоплощения, удовлетворяющее потребности (не прихоти ли?) духа, не имеющей ничего общего с жизнью (в глубоком смысле и внешнем), и если и глубокой, то стоящей совсем особо, обособленный мир потребностей, для имеющих содержание — менее чем третьестепенный и, мож<ет> быть, греховный. Каюсь, в любопытствующей художественной пытливости у меня как-то пожух тот настоящий мир (да и как могло быть иначе — но об этом ниже), и я, сделав порхающий круг, подошел к нему с другой стороны, приняв и его за цветочек. И зато с какою радостью узнал я свое же сокровище! Зная меня только со стороны художественных исканий, ты думаешь все объяснить ими, и когда я черпаю воду жизни, ты говоришь, что я „выжимаю эстетику“. Так о волжских раскольниках-купцах, понятие о которых у тебя сводилось к тому, к той смехотворной картине, как я „из кряжистых купцов выжимаю эстетику“, что все-таки лучше, чем впечатления того утонченнейшего француза, наблюдавшего русскую жизнь из-за своей перегородки, что русские купцы бьют своих жен несколько персидской красоты и издают отвратительные звуки. И едят сальные свечи? Я же просто наблюдал и воспринимал впечатления живого дела и стройного церковного и домашнего быта, т. е. всего, чем (и только этим) крепка и красна жизнь на земле. И часто, желая поделиться чем-нибудь с тобою, я подчеркиваю художественность именно как единственную точку соприкосновенности и соинтереса. В „часовнике“ я обращаю внимание на печать, заставки и доски, п<отому> что иное в нем что же может тебя интересовать? В Ефреме Сирине поэтический или наивный оборот речи, страстная лирическая страница, п<отому> что иначе что же? Мне же, конечно, они дороги и ценны сами по себе, но не отрицаю и внешность. Для меня „часовник“ есть церковная книга, собрание известных служб в известном порядке, притом печатанная и переплетенная именно так, имеющая именно такой церковный вид. Издай ее русским шрифтом в формате и виде французского романа, я и молиться по ней <не> стану, за грех сочту. И это не только художественность, „переплеты и иконы“. Оригинал Ефр<ема> Сир<ина>, конечно, поэтичнее и проч., но церковного значения имеет для меня гораздо меньше. Язык накладывает неизгладимый отпечаток, и привыкшему слышать и видеть церков<ные> книги на славянском языке на всяк<ом> другом они кажутся странными. Притом я помню, как все прекраснейшие молитвы я читал в греч<еском> оригинале, какие бедные педантич<ные> вирши в сафических и анакреонтических размерах! Это, конечно, не умаляет их святости, но и в поэтич<еском> отношении их переводы гораздо выше, а для молитв и церк<овного> чтения (у нас) — единственно возможны.

Твердая вера, неизменный обряд, стройность быта — и посреди этого живое земное дело — вот осязательный идеал жизни и счастья. И так чужд и вместе с тем характерен Лессинг со своим предпочтением поискам истины перед самим обладанием таковой; какой запас суетливости, любопытства, смешной и несносной беспокойности надо иметь, чтобы дойти до такова (так! — Н. Б., Дж. М.) решения. Нет, ценою чего угодно тот осязательный идеал жизни, и посреди этого быта, этой среды, воспринятой, как истинная, такое и мирное дыхание своего непременно живого дела. Может показаться это малоинтересным, похожим на характеристику Ал<ексея> Мих<айловича>, что он в посту ел грибы, а в мясоед мясо, на как бы насмешливые слова Соловьева о православии, „что оно не падало, сидя на месте“. Но разве интерес жизни только в событиях, падениях, землетрясениях? Когда есть быт, вера, жизнь (с тайнами рождения, любви и смерти), природа и дело, то чего же еще? Все прочее лишь слова, художественное безумие, журнализм, шарлатанство, политические и иные авантюры. И если б это счастье было чем-то мифическим, невоплощенным, оторванным от жизни, тем, о чем только мечтают, — тогда и эти рассуждения были бы только словами и безумием. Но оно существует объятно и осязательно. Крепость и живучесть этого быта (и не кучки, как духоборы (секта), а массы до мильона наирусских живых людей) воочию доказывает, что он не есть археологический анахронизм, будто бы неподходящий ко времени, и что он не оторван от дела и жизни, т. к. почти все они занимаются самыми живыми и житейскими делами. Это вот среда, это быт, тут связь и общность; и когда я в заговенье заговляюсь и знаю, что тысячи людей, считаемых мною своими, делают то же, то я уже не один, не одинок, не без поддержки, хотя бы жил на необитаемом острове. Мистическая связь обряда и обычая — вот связь не выдуманная и не самовольная. <…>

Но как входит, может и должно входить в этот мир искусство?

1) всего шире иконопись, как удовлетворяющее поэтическим, религиозным и нравственным потребностям; роспись и украшение книг, лубочные картины,

2) как специальное поэтическое — церк<овные> книги (нравств<енность>), они же и песни (лирика), они же, прологи, синодики и легенды (повеств<ование> и фантазия), сказки, хождения,

3) музыка как творчество едва ли имеет место; как исполнение — церковное единогласное пение, песни и стихи,

4) и главное (кроме, м<ожет> б<ыть>, иконописи) — прикладное искусство, красота, входящая в жизнь в древности и в возрождении и у нас в народе (а не запрятанная в концерты и музеи, в реторту художественности), т. е. украшение предметов домашнего обихода, утвари и одежды, что удовлетворяет очень значительную потребность людей не исключительно духовных и не совершенно равнодушных к красоте в жизни.

Вот что вполне может удовлетворить и удовлетворяет естественные худож<ественные> потребности нормального человека, не говоря о поэтичных сторонах обряда, о природе, о непревосходимой красоте церк<овной> службы. И странно, что искусство искусственное, удовлетв<оряющее> потребностям особого обособленного мира, самим собою существующего, оторванного от жизни, не в силах удовлетв<орить> естеств<енную> простую жажду художественности, проистекающую из глубины существа человеческого и красящую жизнь, как то другое отнимает от жизни, наполняет чадом (то идеальным (Моцарт), то гашишным (Вагнер)), перенося и жажду и удовольств<ие> на особую почву, в особый мир; бесплодное, блуждающее и безумное, и всегда развра<ща>ющее, если не отвечает уже развращенным потребностям. Кстати, таинственным и живым делом, о котором я неоднократно упоминал, я считаю торговлю, хозяйство, промысел и ремесла, в редких случаях некоторые необходимейшие служебные должности и казачество, но это уже третьестепенное и вызванное нуждою, основные же первые 4. Монастырь как душеспасенье с физической работой (непременно) занимает особое, но одно из первых мест. Прочее же или ненужность и самообман, или словесность и шарлатанство, или же (и это худшее) болезнь и безумие (если только не фокусы, что все-таки лучшее). Но на преднее (так! — Н. Б.,Дж. М.) вернемся. Принимая веру, принимаешь ее всю и сполна, не разбирая заносчивым умом, — это важно, а это не важно, это истина, а это баснь, это обязательно, а это нет. И тут все непреходяще и не подделывается под „последние слова“ и последнюю моду (как, глядя на католиков, и великороссийские попы стали вертеть задом, желая и „чистоту соблюсти, и капитал приобрести“). Цари и царства падут, „словеса же сия не мимо идут“. Так что никаких уверток и компромиссов не полагается. Между тем музыка как творчество, и притом светская, — безусловно запрещена и, м<ожет> б<ыть>, тебе не безызвестно, до какой степени. И главное не в исполнении извест<ных> предписаний, а в сознании греха и вреда запрещаемого. Уверовать и сознать, что это зло, мерзость и безумие, и тогда посмотрим, полезет ли тебе музыка в голову. „Как же вы после Кармен и Фауста будете канон Исусу читать?“ — говорил мне старовер (и не кряжистый, а худой, хромой, изможденный, с припадками, совсем молодой, но бывавший за границей и видевший то <и> другое), „ведь убивши человека, — легче молиться, чем так-то“. И правда: убийство выбрасывает тебя из ряда людей, но не из быта, и без громадного лицемерия, малодушной покладливости и подленьких компромиссов очень трудно, закрывши „Тристан и Изолду“ с легким сердцем идти на поклоны по лестовке и, прочитав Мопассана, приниматься за Ефрема Сирина. Такая джигитовка чувствами очень тяжела, или легка и приятна по контрастам, если это только художественность и щекотание пяток. Или это делаешь с надрывом, с отчаянием, со слезами, и затем идешь на молитву как оплеванный и измазанный грязью. Главное знать, что это зло и проклятие; это сознание, пожалуй, важнее самого неделания зла. Так где-то у Достоевского говорится, что можно быть негодяем, не потеряв понятия о чести, и честным человеком, утратившим всякое таковое. Так и в грехе: и грешник, сознающий греховность греха, выше праведника, не грешащего, но и не считающего грех за грех. Но нужно смотреть прямо без уверток, не служить Богу и Мамоне, не озираться, взявшись за плуг. Всякая истинная вера нетерпима, всякое углубление суживает, лучи, соединенные в один фокус, наиболее блестят. Всякая терпимость, широкость, всеобъятность в ширину есть только отсутствие ядра, бесплодность, немощь и скитание. Есть только одно — и все другое не существует, не должно существовать. Этого первого условия вполне достаточно было бы для упразднения музыки. Но есть и другое, для меня, конечно, при колоссальной важности и непреоборимости первого запрета несущественное, но для тебя, м<ожет> б<ыть>, небезынтересное, хотя и не новое. Бывают минуты (у меня очень редки — одна, две во всю жизнь) страшной жажды музыки, жажды примитивной и естественной. Чувство, похожее на скорбь, сильную тоску, но ясно и определенно дающее понять, что только музыка может его унять, заткнуть ему пасть. И что же? я ничего не мог припомнить из того, что я знаю или слышал когда-либо (а знаю я хотя не все фактически, но и возможно ли это? — то очень многое, а в представителях и родах почти все) — что бы меня удовлетворили. При таком богатстве, такой роскоши — какая немощь перед насущно не искусственной потребностью! Если б я запел полною грудью простую песню, то это, м<ожет> б<ыть>, единственно помогло бы. Так искусственное искусство, имея корни в совершенно особой области и отвечает на запросы таковой, а не на требования прирожденной художественности, одной имеющей право на удовлетворение и свойственной всем людям, а не эстетическим только. Музыка отвечает на чувства, возбужденные ею же (таким образом, какое-то рукоблудие и впечатление такое же: развращающее, пассивное, солоделое, разваривающее, сладкое и противное) или на случайные чувства слушателя, подсунутые под изображаемые (отсюда плач нервных дам, переживающих свои собственные романы и вожделения), что уже далеко от чистого искусства. <…>

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Михаил Кузмин"

Книги похожие на "Михаил Кузмин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Богомолов - Михаил Кузмин"

Отзывы читателей о книге "Михаил Кузмин", комментарии и мнения людей о произведении.