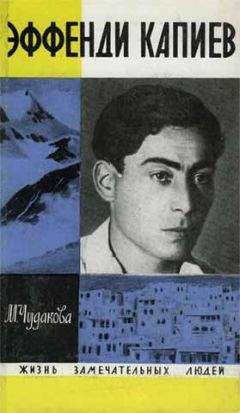

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эффенди Капиев"

Описание и краткое содержание "Эффенди Капиев" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

В самом воздухе литературной жизни ясно чувствовалось, что сейчас молодому писателю не пристало входить в литературу неожиданно и шумно, поражая читателя и оглушая необыкновенными, неслыханными сочетаниями слов.

В 1938 году, приступая к новеллам «Поэта», Капиев смотрел на окружавшую его русскую литературу уже глазами трезвыми и ясными. Влюбленность, увлечение перешло в стойкую, больше не кружащую голову любовь. Он не был склонен подчиняться чьей бы то ни было готовой манере и осторожно, внимательно, с усилиями, которые одному ему лишь дано было измерить, выбирал свой собственный путь среди уже завоевавших в ней свое прочное место, уже «совершившихся» писателей.

Опыт известных, прославленных романистов тех лет мало что мог подсказать ему — в смысле отношения к слову, к строю фразы, абзаца, — всего, к чему он был особенно внимателен. Писать романы Капиев не намеревался. Его литературные интересы тяготели к новелле.

Это только внешне роман и новелла отличаются одной лишь величиной: роман — большой, новелла — маленькая. Внутренне разница между ними огромна, и ее нельзя определить несколькими словами. Сами писатели чувствуют эту разницу особенно остро. Они знают, что далеко не всякий новеллист может написать роман. Это старался объяснить еще Гончаров Тургеневу — больше ста лет назад, в письме 1859 года: «Если смею выразить Вам свой взгляд на ваш талант искренно, то скажу, что вам дан нежный верный рисунок и звуки, а вы порываетесь строить огромные здания или цирки и хотите дать драму… Скажу очень смелую вещь: сколько вы не напишете повестей и драм, вы не опередите вашей Илиады, ваших «Записок охотника»: там нет ошибок…»

В новелле слово имеет другой вес, чем в романе. Подходя к концу новеллы, читатель еще удерживает в памяти впечатление от первых ее страниц, еще слышит саму их интонацию — во всяком случае, ее должен слышать тот идеальный читатель, на которого рассчитывает автор. Новелла как бы вся сразу участвует в чтении — подобно тому, как в стихотворении последняя строфа непременно участвует в восприятии первой, — не дочитав последней строфы, мы, в сущности, еще не знаем и первой. Поэтому в «настоящей» новелле каждое слово соотнесено, сцеплено со всеми другими, и именно в ней возможна виртуозность стиля, выдержанная от начала и до конца — то, что называют написанным «на одном дыхании».

Роман не может быть весь написан на одном дыхании — и не только из-за его объема, сами цели его иные. В романе всегда есть необходимость в известном количестве «проходных» описаний, хотя бы сообщений о передислокации войск, о событиях внешнедипломатической жизни и прочего, о чем невозможно и даже неестественно было бы сообщать, все так же заботясь о «музыке» фразы. Быть может, только Тынянов в «Смерти Вазир-Мухтара» стал говорить о взаимоотношениях государств, не изменяя «высокому» стилевому настрою. Но недаром и сам автор не уверен был в жанре своей книги — говорил, что это «не совсем повесть и совсем не роман».

И именно к новелле в первую очередь относятся привычные определения классической прозы: «здесь ни словечка нельзя переставить или заменить!» Взаимозависимость слов и фраз в ней гораздо теснее, чем в романе, — как в поэзии она бесконечно тесней, чем в прозе.

Капиев мучительно добивался этой идеальной слаженности слов во фразе, самих фраз между собою, почти музыкальной интонации, естественно перетекающей из абзаца в абзац, искал единственно возможной, сразу задающей тон начальной фразы и безукоризненной концовки. Первые и последние фразы давались ему труднее всего.

«И не шелохнутся высокие заросли трав у оград. Тишина и солнце… Покойно и ровно стоят тополя над белой дорогой. Безмолвны сады, объятые смутной, призрачной дремой ранней осени».

Это начальные фразы новеллы «Страда», сразу же обволакивающие читателя ее полдневной тишиной и покоем. Это проза, выверенная до последнего звука, до последней, точно намеченной паузы. Так невесомы, легки эти фразы, что в них изглажены, кажется, и малейшие следы затраченного на них ночного, тяжкого, доводящего до сердцебиения труда.

Можно было бы обстоятельно проследить, как это ощущение мира, покоя, «правильно идущих» дел прошло через всю новеллу, будто по ступеням подымаясь к ее концу. Стояла осень, в ауле шла уборка фруктов. Старейшина аула, столетний Межведиль, говорил, что пора уже собирать виноград, а молодые не хотят его слушать. Сулейман был грустен и раздражен сознанием своей немощи, когда «весь народ на ногах». Между тем уборка шла полным ходом, со стороны садов на дорогу с грохотом врывался грузовик. Он доверху был нагружен «ящиками, полными отборных персиков…». «Из садов уже возвращаются говорливые толпы колхозников». (Языковое чутье здесь явно изменяет Капиеву.) Эти успокоительные картины изменяют печальные мысли Сулеймана. И теперь автору предстоит перепробовать множество вариантов, чтобы найти слова, которые достойно венчали бы новеллу.

«— Ты меня опозорил, Межведиль, среди всего аула, — говорит Сулейман с горечью. — Неужели ты не мог подождать пять-шесть дней, пока созреет виноград?»

Но что-то не устраивает здесь автора, он приписывает еще одну фразу: «Или ты не знаешь, когда он созреет?»

И в конце концов, после многих переделок, был написан совсем новый вариант, на этот раз уже целиком удовлетворивший автора:

«Ты меня позоришь, Межведиль, — говорит Сулейман с сердцем. — Неужели нельзя не вмешиваться не в свои дела? Все идет правильно: убирают персики, зреет виноград!»

Подумав, он приписал еще одну фразу: «Все как надо!» А потом вычеркнул ее. Она была явно избыточной. И без нее все уже прочно встало на место, концы сошлись с концами.

Он строил свою прозу на «вкусе слова, полслова», — если вспомнить, что говорил о коротком рассказе Пришвин, — и каждое из них было ему небезразлично. Среди них были слова излюбленные, к которым он прибегал особенно часто, находя в них, видно, особый тон, способный верным цветом окрасить и все соседние слова.

Так, явно неравнодушен был он к слову «древний».

Оно появлялось уже во вступлении — где каждое слово было взвешено десятки раз, а в одной из новелл встречалось даже трижды подряд на одной и той же странице. И в других новеллах это слово появляется вновь и вновь, в самых разных и иногда даже удивляющих сочетаниях: «Тут же бог весть как попавшая в аул древняя киноафиша «Мисс Менд»; «Как удивительно похоже это на древнее кочевье, кочевье переселенцев…», «Над ним в закатном мареве наклоняется аул, как многоярусная древняя башня» (в черновиках было сначала — «хрупкая»). И так же заметно, почти навязчиво слово «смутный». Несомненно, оно кажется автору очень выразительным. Удачнейшие места в его новеллах «украшены» этим словом, и часто там оно явно господствует над другими. Неизменно «смутен», например, у Капиева взгляд Сулеймана, и устойчивость этого эпитета не надоедает.

Таких слов, явно притягательных для писателя, в новеллах немало. Он прибегает к ним вновь и вновь, рассчитывая, видимо, на их неизменно безошибочное действие. «Дремотный», «томящий» («томительный»), «оцепенев», «недра», «оперение», «объятый», «мгла»… Слова эти — редкие и имеющие, так сказать, свое специальное назначение: «поэтизировать» окружающий их контекст. В прозе Капиева они с успехом выполняют эту функцию — за исключением разве что слова «недра», употребляемого, кажется, не совсем удачно: «Вдали, в объятых мглой и сливающихся с окрестностями недрах аула брешут псы». И еще: «Только слышно в тишине, как пищат в недрах сада птенцы в гнездах». Однако слово это Капиев любил; даже ту часть книги, которая названа была поэтом «Свет жизни (Московский дневник)», он предполагал одно время назвать «Недра». Можно рискнуть и высказать предположение, что эта приверженность к таким редким словам, особенно многозначно звучащим для человека, глубоко чувствующего русский язык, была с тем связана у Капиева, что вся полнота оттенков смысла этих слов открылась ему уже в зрелом возрасте. И они звучали для него чуть-чуть более свежо, обладали несколько большей поэтической силой, чем для того, кто привык к ним с детства.

В его прозе сохранились легкие, едва ощутимые следы того несомненного факта, что разные русские слова приходили к нему, всю жизнь учившемуся русскому языку, в разное время. Они приходили и из живой речи, и из русской литературы. Так, видимо, именно при чтении и бесконечном перечитывании любимого им Бабеля было не встречено впервые, а освоено, во всем объеме возможных применений, слово «толкотня».

«Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли». Это фраза из рассказа Бабеля «Начальник конзапаса».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эффенди Капиев"

Книги похожие на "Эффенди Капиев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев"

Отзывы читателей о книге "Эффенди Капиев", комментарии и мнения людей о произведении.