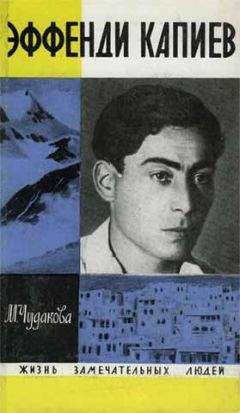

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эффенди Капиев"

Описание и краткое содержание "Эффенди Капиев" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

Прекрасная это песня, которую в разных вариантах знают почти все народности Дагестана, вошла и в «Резьбу по камню». Мы еще вернемся к ней.

Затем шла «Песня о хромом Ражбадине» — по традиционной терминологии — разбойничья песня, подобная русским песням о Стеньке Разине и его «работничках». Правда, русские народные песни на эту смутную тему были уже освящены устоявшейся к тому времени в исторической науке трактовкой восстаний Разина и Пугачева. В научном же толковании многих проблем дагестанской истории и фольклора еще не было желаемой ясности; преобладало настороженное отношение к явлениям народной жизни, лишенным непосредственно классовой окраски, в том числе к «абречеству» (абрек — разбойник). Капиеву было нелегко отстаивать эти песни. Песня о Ражбадине кончалась так:

Так Ражбадин охранял

Честь свободной страны.

Пусть в каждой сакле

Родятся

Такие

Сыны.

«Честь свободной страны» — а речь идет о набегах на другую «свободную страну» (это Грузия — «Загорье»). Моральные нормы, на основе которых оценивались действия героев песен, могли, разумеется, удивлять читателя, не привыкшего вдумываться в чужую жизнь, в условия места и времени. Капиев этого удивления не боялся. История народа была полна для него поэзии.

И еще одна, исполненная сурового отчаяния, короткая песня, названная переводчиком-составителем «1859 г.» — год поражения знаменитого восстания Шамиля, сумевшего объединить большое количество горцев в кровопролитной и очень упорной войне против России. Это одна из тех песен, цельное восприятие которых невозможно без самого поверхностного хотя бы знакомства с историей Дагестана. Капиев объяснял в комментарии: Акверди — один из приближенных Шамиля, Гуниб — последний оплот имама (титул имама — наследника пророка — принял на себя Шамиль).

Встань из могилы,

Герой Акверди,

Встань,

Потряси эти камни и горы.

Уже на Гунибе

Солдатский костер,

Уже на земле нашей

Кони чужие!

В песне ярко выступила ее окрашенность чувствами живого участника событий, уроженца Дагестана, остро переживающего непосредственно трагический — для него, для его семьи, аула — смысл только что совершившихся событий. В ней нет, разумеется, той трезвости бесстрастного исследователя, оценивающего объективное историческое значение факта, которую бы хотели отыскать в горской поэзии многие фольклористы и историки тех лет, — хотя вряд ли имело смысл искать оценку прогрессивного значения сближения Дагестана с Россией в песнях, сложенных под впечатлением свежей раны, нанесенной национальному чувству народа. Делать из поэзии иллюстрации к учебнику истории — нерационально. Капиев понимал это лучше многих своих современников.

Словом, песни, открывающие сборник, явно были подобраны составителем по некоему единому художественному принципу. Все вместе они довольно сгущенно передавали историко-бытовую конкретность жизни близких друг к другу горских народностей и героический пафос их истории. Два этих начала, видимо, особенно были близки Капиеву в народной поэзии. Но вкус его не был однообразен, а замысел сборника был широк.

В него вошло много песен и иного рода, не связанных так крепко с реальными историческими фактами, — песни «бытовые» или любовные. Это обычно короткие, вмещающие в себя законченные поэтические чувства восьмистишия, распространенные более всего в поэзии даргинцев и в основном приписываемые Батыраю. Батырая Капиев переводил еще с 1933 года и поразил тогда этими переводами Н. Тихонова.

Во многих из них — все то же обращение к движению народной истории, но уже не к самим событиям, а к моральным постулатам, выработанным всей целостностью национальной жизни.

Пусть у храброго отца

Не родится робкий сын,

Ибо должен будет он

Дать отпор врагам отца.

Пусть у робкого отца

Не родится храбрый сын,

Ибо должен будет он

Разделить позор отца.

Легко узнать в этих строках строгий переводческий стиль Капиева с отчетливым и веским звучанием каждого слова.

В сборнике чередовались героические, любовные и современные песни. Иные из них были вообще далеки от народной поэзии, казались прямым подражанием многочисленным образцам современного литературного версификаторства.

Оставляя позади вершины,

С волей непреклонною в груди,

Мы идем вперед семьей единой

По земному ясному пути.

Песня эта записана Капиевым в 1933 году, и им же и переведена.

В книгу включены были песни не только дагестанских горцев, но и кабардинцев, карачаевцев, осетин, чеченцев, ингушей и даже песни терских казаков — то есть не переводные, а «изначально» русские. Этим нарушалась, конечно, и установка на какую-либо бытовую и психологическую общность этих песен, такая отчетливая вначале. По-видимому, необходимость таким, в сущности, упрощенным путем подчеркнуть идею дружбы разных народов возобладала над стремлением составителя к художественному единству книги.

Собирая переводы и издавая образцы старой народной поэзии, Капиев не задавался научными целями. Это заметно и в отборе песен, и в их расположении, и в комментариях. Расположение материала во времени, датировки, варианты — все это мало интересует Капиева. И даже его комментарии служат не академическим целям: даты, изредка указываемые в них, — это скорее дополнение к читательскому восприятию песни, чем попытка необходимой для фольклориста ее «паспортизации». Капиев и здесь остается художником, а не исследователем. «Когда мы беседовали о писателях разных эпох и народов, — вспоминал один из его друзей, — я спросил Капиева: «Писатели какого века тебя особенно интересуют?» Удивленный таким академическим вопросом, Капиев сказал, лукаво улыбаясь: «Я даже не знаю, какой писатель к какому веку относится. Ты лучше спроси меня о том, какой писатель как писал, каковы особенности его стиля, языка и т. д., — вот в таком плане я могу говорить о многих писателях». А. Ф. Назарович пишет о том же: «По своей природе он был натурой творческой, художнической и просто не понимал, как можно уходить в исследовательское, когда существует прекрасное».

Комментарии Капиева к песням — это скорее образцы его прозаического стиля. В них уже видно направление его особенных забот — внимание к ритмическому оформлению фразы, подчеркнутое стремление к строгости и «плавности» изложения. В некоторых из них слышны предвестия художественных концепций, отразившихся в «Поэте». «Эта наивная и трогательная условность, когда герой сам говорит о своих подвигах и гибели, придает повествованию какую-то особую непосредственность. Герой бессмертен в устах певцов и через них веками говорит со своим народом». Вообще же в комментариях много говорится о темах песен, кое-что об истории, но редки рассуждения о художественности песни, о ее поэтике. Видно, что автор сдерживал себя, полагая, наверно, что истинное обнаружение вкусов поэта возможно лишь в его поэзии. Это можно бы, пожалуй, сказать и о его критических статьях, где поэтическая индивидуальность Капиева сказалась слишком мало. Видимо, две эти области — публицистика и поэзия — были разделены для него строгой чертой, что было не таким уж редким в те годы явлением и, может быть, имело свой смысл.

Книга, собранная Капиевым, была похожа на фольклорные сборники тех лет, хоть и была выше по уровню многих из них, нередко откровенно стилизаторских.

«Резьба по камню» и задумана, и осуществлена была уже совсем иначе, чем «Песни горцев».

Вступление к ней не было ни вступлением переводчика, ни составителя, ни автора комментариев. Это слово писателя, автора, это — часть общего художественного замысла, подобно вступлению к «Поэту».

«Каменщики в горах — летописцы и поэты. Любя или ненавидя, возвеличивая или предавая позору, они высекают на камне историю своего народа.

На краеугольных башнях крепостей, на сводах ворот старых и новых домов, на могильных памятниках героев я читал узоры и надписи моих отцов…

Странно, что на языке легов понятия народной поэзии и резьбы по камню имеют общий корень. Разве живое слово сравнимо с резцом?

Эту книгу песен дагестанских горцев я посвящаю скромным каменщикам — народным певцам моей страны».

Скромный языковой факт сродства двух понятий — народной поэзии и резьбы по камню («накьиш» по-лакски — и «резьба по камню» и «узор песни») — разрастался, приобретал широкое художественное значение. Он стал частью замысла книги. Название ее, сначала понимаемое как символ кропотливого и не стертого временем труда, приобретало дополнительные оттенки. «Разве живое слово сравнимо с резцом?» Вступление как будто и объясняло и отрицало название, делало его значение колеблющимся и подготавливало к обостренному и свежему восприятию всей книги.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эффенди Капиев"

Книги похожие на "Эффенди Капиев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев"

Отзывы читателей о книге "Эффенди Капиев", комментарии и мнения людей о произведении.