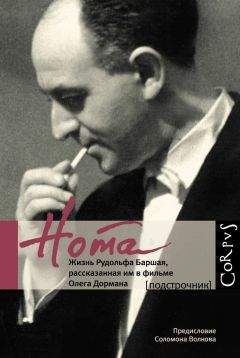

Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана"

Описание и краткое содержание "Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана" читать бесплатно онлайн.

Дирижер Рудольф Баршай принадлежал к плеяде великих музыкантов ХХ века. Созданный им в конце пятидесятых Московский камерный оркестр покорил публику во всем мире. Постоянными партнерами оркестра были Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс. На пике карьеры в 1977 году Баршай уехал на Запад, чтобы играть сочинения, которые были запрещены в СССР. Он руководил оркестрами в Израиле и Великобритании, Канаде и Франции, Швейцарии и Японии. На склоне лет, в Швейцарии, перед камерой кинорежиссера Олега Дормана Баршай вспоминает о своем скитальческом детстве, о юности в годы войны, о любви и потерях, о своих легендарных учителях, друзьях, коллегах — Д. Шостаковиче, И. Менухине, М. Ростроповиче, И. Стравинском, — о трудностях эмиграции и счастливых десятилетиях свободного творчества.

Книга создана по документальному фильму «Нота», снятому в 2010 году Олегом Дорманом, автором «Подстрочника», и представляет собой исповедальный монолог маэстро за месяц до его кончины.

Замечания его были исключительно точными, дельными, и не раз бывало, я уже по пути домой обдумывал какое-нибудь из них, показавшееся мелочью, и понимал, какой урок там скрыт. Смотрит-смотрит в ноты, потом говорит: «Вот в этом аккорде у вас не хватает квинты, а надо, чтобы все было». Или: «Я смотрю, вы тут написали партию валторн, а потом зачеркнули…» А меня предупредили друзья, что партитуру надо приносить Шостаковичу написанной чернилами, ни в коем случае не в карандаше. Поэтому я в первый раз пришел к нему, не спав ни минуты: всю ночь переписывал. Позже он и сам мне говорил: никогда не сочиняйте за роялем или за бумагой, все должно сложиться в голове, только потом пишите. Но в тот раз что-то у меня было зачеркнуто. «Да, Дмитрий Дмитриевич, хотел посоветоваться — может, валторны все-таки не помешают?» — «Нет-нет, могу вас только поздравить с тем, что обошлись без них. Чем меньше элементов будет в вашей партитуре, Рудольф Борисович, тем она ценнее».

Но никогда не поучал, всегда с юмором. «Ну что ж, — говорит после первой нашей встречи, — в процессе этой работы вы многому научились. Первая часть — твердое „хорошо“. Вторая — намного лучше. Третья — мастерски, знаете ли, просто мастерски».

19

Когда Цейтлин увидел, как пошли дела с квартетом, он сам привел меня в класс к Вадиму Васильевичу Борисовскому, тогда крупнейшему нашему альтисту, и я стал у него заниматься. Со стороны Цейтлина это был рыцарский поступок — так отдать студента, и для меня его поддержка была исключительно важна. Хотя он и сказал через три года, после защиты диплома, на которой я играл Чакону Баха в своем переложении для альта: «Какой я все-таки осел, что отпустил тебя к альту». Обнял меня при всех. (И рассказал, как у Ауэра занимался мальчик из Тифлиса, который с гордостью сказал: «На летних каникулах я самостоятельно разучил Сиасопу». Ауэр никак не мог понять, что это. Оказалось, мальчик прочитал латинские буквы Ciacona как русские.)

Такой у меня был учитель. Такие у меня были педагоги в консерватории — замечательные педагоги, я должен их всех помянуть как святых людей. Они не просто научили меня музыке, а дали мне жизнь в руки. Благодаря этим людям я продолжал жить, и мне хотелось дальше работать.

Помню, как Евгений Михайлович Гузиков, который вел класс квартета, часами рассказывал мне о Люсьене Капе, у которого он учился в Париже. Это было небезопасно, между прочим, вот так рассказывать, потому что человеку, который пожил за границей, всегда грозил ГУЛАГ, срока давности не существовало. Мало того: Гузиков в свое время дружил с маршалом Тухачевским. Тот коллекционировал скрипки, а Евгений Михайлович прекрасно разбирался в инструментах. У него от Тухачевского была скрипка работы Гваданини, на которой Гузиков давал Ростику Дубинскому играть. Тухачевского в тридцать седьмом расстреляли, и хотя Гузикова не тронули, тень эта всегда висела над ним. Но во мне он чувствовал благодарного слушателя, видел, что я так же истово люблю квартеты, как он сам. Да и вообще уже ничего не боялся, потому что был стариком. За его светлые волосы мы его звали «дедушка с волосами цвета льна».[3] Был он глуховат. Страшное несчастье для музыканта. Почему Бетховен потерял слух? Никто не знает, до сих пор это не выяснено. Я видел медицинскую бумагу с описанием прогресса бетховенской глухоты: за этот год потерял столько-то процентов, за этот столько-то. В тридцать один год он слышал только низкие звуки и играл себе все свои сочинения в басу. А в конце написано: «Полнейшая глухота». Но тогда он сочинял свои самые великие произведения. Именно тогда он сочинил Торжественную мессу, Пятнадцатый квартет, когда уже ничего не слышал. Одна из величайших тайн природы — это бетховенский феномен с его глухотой и его фантастической музыкой. Однажды на уроке Гузиков говорит студенту: «Возьмите-ка этот ля-бемоль пониже». А студент попался злой шутник. «Хорошо, говорит, пожалуйста», — а сам играет то же самое. Гузиков снова: «Еще пониже». Студент кивает и снова играет, как прежде. Нам стало ужасно неловко. А Гузиков помолчал и говорит: «Но глаза-то у меня есть». И действительно: хороший скрипач может определить звук по тому, как стоит палец, где стоит, сколько миллиметров от порожка, и главное, как повернут. Гузиков понимал в квартетах, как никто, и, разъясняя тонкости мастерства, учил нас главному: чувствовать целое. Вы, говорит, играете и наслаждаетесь собственной партией, а ведь здесь, например, этот голос надо придержать в пользу остальных… Вы свое forte делайте, как написано, но только чтобы не заглушить партнеров. После одного концерта сказал мне: «Сегодня вы хорошо играли плохую музыку, но хорошую, увы, играли хуже». Ему не нравилось, как мы играли Шостаковича. Надо сказать, мне тоже. Товарищи мои подчеркивали юмористическую сторону этой музыки, сатирическую сторону, ее остроумие, но пренебрегали глубокой теплотой и драматичностью. Как, впрочем, и многие исполнители Шостаковича в СССР. Я спорил, но поначалу казалось, что в таких вопросах можно со временем найти общий язык.

Альтом, кроме Борисовского, со мной занимался Михаил Никитович Тэриан, он когда-то учился у Гузикова. Мой первый альт достался мне от него. Был такой знаменитый скрипичный мастер Подгорный. Тэриан заказал ему копию альта Гварнери. Подгорный долго работал, сделал, принес инструмент. Тэриан посмотрел-посмотрел и говорит: у вас эф прорезан с бóльшим наклоном. А Подгорный ему: «Ну не стану же я повторять ошибку Гварнери». Вот на этой копии альта Гварнери я и начал играть, чудесный был инструмент.

У легендарного Абрама Ильича Ямпольского я тоже занимался — совсем немного, но совершенно незабываемый получил от него совет. В жизни музыканта один такой совет может многое решить. Он мне сказал: «А вот знаешь, у тебя смычок идет немножко косо, не вдоль подставки, а как-то съезжает на нее. Звук у тебя, конечно, будет громче, но гораздо грубее, не будет гибким. А ты немножко локоть отведи назад, чуть-чуть, вот столько». Отвел мне на два сантиметра — и все, этого достаточно, и стал нормально смычок идти. Познакомили нас Ростик, который учился у Ямпольского, и Леня Коган, мой друг. Леня был из бедной семьи, папа его — фотограф из Днепропетровска, родителям разрешили жить вместе с Леней в комнате общежития, поскольку он был такой особо одаренный мальчик. Когда Ямпольский про это узнал, то взял Леню жить к себе. Как-то раз позвонил: «Рудик, знаешь, Леня должен заканчивать консерваторию. На выпускных экзаменах надо сдавать дисциплину „квартет“. Я тебя прошу ему помочь. Если партнеры по твоему квартету согласятся, пусть сядет на место первой скрипки и сыграет что-нибудь. Он выучит любой квартет, что хочешь. А если нет, ты сам с ним сыграй на альте, а скрипача и виолончелиста найди». Помню, я нашел скрипача, а на виолончели Слава Ростропович согласился сыграть. Взяли мы, ни больше ни меньше, Второй квартет Чайковского, замечательный, но очень трудный. На репетицию позвали Гузикова, поскольку дело серьезное. Он делал замечания, а потом заслушался и говорит: «Какой, ребята, у вас квартет — вам бы его сохранить». Такой был добрый, занятный и незабываемый старик.

Студентом Нейгауза я не был, но вспоминаю и его в числе моих дорогих учителей. Думаю, он был самый красивый человек, которого я встретил в жизни. Не просто лицо красивое, а весь человек. Маленький, элегантный, седой, изящные усики, желтоватые от папирос. Говорил с легким-легким немецким акцентом. Впервые я побывал на его концерте до войны. Первый раз в России исполнялось трио Брамса для фортепиано, скрипки и валторны. Вообще, это теперь смешно обсуждать, великий композитор Брамс или нет. А в начале века еще Ауэр, как рассказывал мне Цейтлин, мог сказать ученику, который решил разучить концерт Брамса: «Брамса? Ты что, дурак набитый?» В Европе Брамса тоже знали, главным образом, по «Венгерским танцам» и вальсам. Танеев жаловался: «Бьешься-бьешься, надрываешься изо дня в день, а потом тебя еще русским Брамсом обзывают».

Успех у трио был огромный. Аплодисменты не прекращались четверть часа. Генрих Густавович вышел на авансцену и говорит: «Уважаемые товарищи слушатели! Это такая прекрасная музыка — позвольте нам исполнить ее еще раз». И конечно, сыграли снова.

Он так любил музыку, как будто дышал ею. Он потом в своей книжке написал, что прежде чем заниматься музыкой, надо иметь ее в себе, носить в душе и слышать ее. Никто из консерваторских профессоров так часто не ходил на концерты. Один раз я сидел с ним рядом в зале, был какой-то квартетный вечер. Музыканты играли слишком быстро. Смотрю — Нейгауз принялся тихонько отбивать рукой по колену верный такт. Но те мчались и мчались, как взмыленные кони. Им его страдания не передавались. В конце концов он вздохнул и опустил голову.

И вот что такое любовь к музыке, а не к своему успеху. Однажды он играл в Малом зале Дебюсси — которого до него в Москве никто, кажется, и не исполнял. С электричеством были перебои. Пришлось зажечь свечи. Нейгауз играл наизусть. Вдруг он запнулся. Ну, бывает. Забыл. Начал снова, сначала. Дошел до того же такта — и снова замолчал. Мы похолодели. Ужас, катастрофа. А он что сделал? Тихонько засмеялся, взял ноты, открыл, пододвинул канделябр и спокойно стал играть по нотам дальше. Никакой паники, досады, гнева — и он в один миг успокоил слушателей и вернул нас к музыке. А как играл — этого я не забуду никогда. Мастер Генрих, его Мандельштам назвал, Meister Генрих…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана"

Книги похожие на "Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана"

Отзывы читателей о книге "Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана", комментарии и мнения людей о произведении.