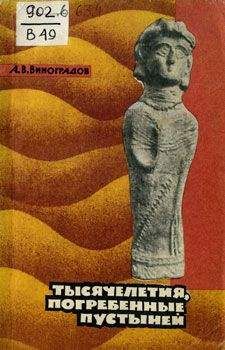

Александр Виноградов - Тысячелетия, погребенные пустыней

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тысячелетия, погребенные пустыней"

Описание и краткое содержание "Тысячелетия, погребенные пустыней" читать бесплатно онлайн.

Эта книга и о древнем Хорезме и о Хорезмской экспедиции. В первую очередь о Хорезме таком, каким он представляется сейчас ученым. В ней рассказано об основных проблемах, над которыми работали и работают археологи-хорезмийцы, и о главных из раскопанных ими древних памятниках. А так как история изучения Хорезма неотделима от истории Хорезмской экспедиции, то кратко рассказано и о ней, об археологах, каждую весну уезжающих в пустыню. Книга написана и по личным впечатлениям (автор по профессии археолог) и, конечно, по многочисленным работам археологов-хорезмийцев, в первую очередь начальника экспедиции профессора С. П. Толстова.

Через проход в северо-западном углу зала выходим в северные внешние помещения, а оттуда, через «алебастровый зал» и еще два помещения, попадаем в «зал побед».

«Зал побед». Он был назван так потому, что его стены украшены изображениями сидящих царей и богини победы Ники.

Через небольшую комнату попадаем в расположенный западнее «зал темнокожих воинов». Это одно из самых интересных помещений дворца. По стенам зала были устроены ниши, в них находились статуи, вероятно, также царей, но на этот раз в полный рост. (От них сохранились лишь нижние части.) Между статуями царей, на своеобразных постаментах в виде огромных двойных волют со спиралями на концах, находились статуи воинов. Эти небольшие, примерно в половину человеческого роста, фигуры были изображены в чешуйчатых панцирях с плетеными камышовыми щитами. Совершенной неожиданностью оказалось то, что воины эти были темнокожими. Антропологи определили, что темнокожие воины близки по своему физическому типу к одной из групп населения южной Индии, так называемым дравидам. Очевидно, индийские отряды участвовали в это время в воинских формированиях Хорезма, и в частности им доверялась охрана хорезмшаха.

«Зал оленей». Он западнее «зала темнокожих воинов». По сравнению с огромным «залом царей» и «залом побед» это сравнительно небольшое (8,8x5,1 м) помещение, к тому же отличающееся по оформлению от больших парадных залов. Стены этого помещения были украшены рельефными изображениями деревьев, обвитых виноградными лозами. По нижней части стены шел пояс с изображениями в натуральную величину пасущихся оленей. Они располагались на синем фоне, были раскрашены и выполнены настолько реалистично, что у специалистов не было никаких сомнений в их определении: скульптор изобразил одну из разновидностей лани. Внимание привлекла одна деталь: при всей реалистичности изображений животных они все же не избежали некоторого отпечатка традиционной художественной условности — отростки рогов изображены у них в виде небольших правильных шариков. Эта, казалось бы, незначительная деталь позволила установить непосредственное родство искусства Топрак-калы с богатым и своеобразным искусством жителей степей — скифов и сарматов. Можно было предположить, что скульптурные украшения III в. восходят своими корнями к древним традициям массагетского искусства, искусства ближайших степных соседей Хорезма I тысячелетия до н. э.

Закончим свою экскурсию в «зале танцующих масок», он рядом, через стенку. Его оформление также очень необычно. Когда расчистили на небольшую высоту сохранившиеся стены, то увидели… ноги. И не просто ноги, а танцующие ноги. Идущие один за другим по периметру стен барельефы изображали танцующие пары: мужчину в шароварах и мягких сапожках и женщину в длинных, спадающих красивыми складками одеждах, из-под которых выглядывает кончик башмачка. И снова, как и в «зале темнокожих воинов», удивление вызвали головы, в данном случае головы танцоров. Я смотрю сейчас на одну из них, опубликованную на цветной таблице в статье С. П. Толстова. Голова как голова. Раскрашена как обычно. Узколицый человек, с тонким носом, большими глазами и длинной черной бородой. Обликом своим он несколько напоминает древнюю ассирийскую скульптуру, как сказал про него С. П. Толстов. А уши у чернобородого… козлиные! На обломке другой головы сохранилось переносье и глаз: кожа лица черная, а глаз совершенно круглый, вытаращенный. Между ухом и лбом у первой головы видна складка — оказывается танцоры были в масках! Находки были не совсем обычными и требовали объяснений.

Находки в «зале танцующих масок» вызвали в памяти описания и изображения «дионисии» — празднеств в честь греческого Диониса — бога виноградной лозы, виноделия и вина. Греческая мифология представляла Диониса во многих образах. Особенно распространенным было его изображение в образе козла. На дионисиях люди сами превращались в «козлов»: наряжались в козлиные шкуры, привязывали копыта и рога и в таком виде, навеселе от выпитого молодого виноградного вина, плясали и пели на лоне природы.

Божества, подобные греческому Дионису (или римскому Вакху), были и у других народов, в том числе и на Востоке. Вполне вероятно, что художественное оформление «зала танцующих масок» было посвящено какому-то религиозному празднеству, связанному с культом дионисийского характера. Мы имеем прямые указания на существование такого культа в древнем Хорезме. Это и терракотовые статуэтки хорезмийского Диониса с кистью винограда в руке, и письменные свидетельства. «Ночь Мины» — так называет Бируни[9] один из хорезмийских праздников, дошедший до эпохи, когда жил ученый, лишь как далекий отголосок какого-то дионисийского культа.

«Некоторые хорезмийцы рассказывают, — пишет Бируни, — будто Мина была одной из цариц или знатных женщин и что однажды она вышла из своего дворца хмельная, в одежде из шелка, а время было весеннее. Она упала на землю, и одолел ее сон, и ударило холодом ноги, и она умерла». В память этой погибшей от пристрастия к вину царицы в Хорезме ежегодно праздновалась «Ночь Мины».

Помогли снова и изображения на серебряных сосудах. На одной из хранящихся в Эрмитаже хорезмийских серебряных чаш можно видеть фигуру божества с козлиной бородой. А на изображении на чеканном серебряном блюде, происходящем, как предполагают, из Северной Индии, мы видим целую сцену: четыре пляшущие пары, в руках у женщин чаши с плодами и сосуды, у мужчин — птицы, ветки. В центре — богиня, сидящая на звере с львиным хвостом и бородатой человеческой головой, козлиными рогами и звериным ухом. Поразительное сходство в деталях убеждает, что и на блюде, и в «зале танцующих масок» изображены какие-то очень близкие сюжеты.

В 1950 г. большая коллекция скульптур пополнилась новой необычной находкой. Широкое лицо с усами, в остроконечной скифской шапке с наушниками (примерно в 1 1/2 натуральной величины). Неожиданными оказались два обстоятельства. Во-первых, голова была сделана не из глины, как обычно, а из алебастра. Это была первая монументальная алебастровая скульптура. Во-вторых, найдена она была в очень уж неподходящем месте. В 1948–1949 гг. в юго-западной части дворца был раскопан длинный, тридцатипятиметровый коридор, вытянувшийся с востока на запад. В этот коридор выходили двери небольших, просто оформленных комнат, в которых, вероятно, жила привилегированная часть дворцовой челяди. При их расчистке было найдено много костей животных, обломки глиняной посуды. И вот в одной из этих, очень скромно расписанных комнат, нашли замечательную скульптуру. Она лежала в середине комнаты довольно высоко над полом. Кроме головы, никаких других частей скульптуры не нашли. Было очевидно, что в такой бедной комнате не могла находиться такая ценная скульптура. Как же она туда попала?

Это первая и пока единственная монументальная алебастровая скульптура из раскопок Топрак-калы

И тогда, а это было уже в конце раскопок, возникла версия о совершенно ином, чем это предполагалось ранее, характере внешнего оформления дворца. Фасад представился уже не в виде вертикальных, украшенных пилястрами плоскостей, а украшенный скульптурами. Ведь линия комнат, выходящих в коридор, самая крайняя с юга. Некоторые из них почти целиком смыты, и неровный излом расчищенного пола обрывается на большой высоте. Потому, по-видимому, и сделана скульптура не из глины, как все во дворце, а из алебастра; глиняная скульптура не сохранилась бы долго на открытом воздухе. Вспомнились и найденные во множестве при раскопках наружного северного двора обломки алебастра — то ли куски облицовки, то ли каких-то лепных украшений.

* * *

Стоит в пустыне древняя крепость Топрак-кала. Собственно, слово «пустыня» здесь не совсем подходит: колхозные поля уже вплотную подступили к грозным башням.

Мимо крепости идет хорошо накатанная дорога, по которой из Нукуса можно попасть на все археологические памятники правобережного Хорезма. И когда археологи направляются на раскопки в пустыню или возвращаются в Нукус, экспедиционные машины всегда останавливаются под башнями Топрак-калы. Крутой тропинкой мы поднимаемся на центральную площадку дворца. Кажется, что за прошедшие пятнадцать лет здесь ничего не изменилось. Замыты немножко стены, кое-где обвалился кирпич. А на стенах «зала танцующих масок» сохранились еще ножки танцовщиц. Прочна все-таки глиняная скульптура!

Заходишь в комнаты, снова тихие и пустынные, которые когда-то очищал от глиняных завалов. Показываешь студентам — начинающим археологам: вот это «зал царей», а это-«зал темнокожих воинов». Здесь помещался гарем хорезмшаха, а здесь нашли архив…

Топрак-кала уже стала историей Хорезмской экспедиции. Но скоро крепость снова оживет, вновь поднимутся высоко в небо клубы пыли, а у подножия башен раскинется палаточный город. Ведь раскопан только дворец, а предстоит раскопать и город. Кто знает, сколько интересных находок ожидают археологов под пухлой коркой покрывающего городище солончака.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тысячелетия, погребенные пустыней"

Книги похожие на "Тысячелетия, погребенные пустыней" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Виноградов - Тысячелетия, погребенные пустыней"

Отзывы читателей о книге "Тысячелетия, погребенные пустыней", комментарии и мнения людей о произведении.