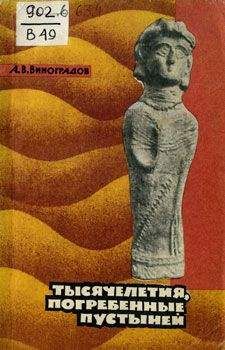

Александр Виноградов - Тысячелетия, погребенные пустыней

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тысячелетия, погребенные пустыней"

Описание и краткое содержание "Тысячелетия, погребенные пустыней" читать бесплатно онлайн.

Эта книга и о древнем Хорезме и о Хорезмской экспедиции. В первую очередь о Хорезме таком, каким он представляется сейчас ученым. В ней рассказано об основных проблемах, над которыми работали и работают археологи-хорезмийцы, и о главных из раскопанных ими древних памятниках. А так как история изучения Хорезма неотделима от истории Хорезмской экспедиции, то кратко рассказано и о ней, об археологах, каждую весну уезжающих в пустыню. Книга написана и по личным впечатлениям (автор по профессии археолог) и, конечно, по многочисленным работам археологов-хорезмийцев, в первую очередь начальника экспедиции профессора С. П. Толстова.

С большими трудностями столкнулись исследователи и при раскопках остатков некогда хорошо укрепленного входа во внешнее кольцо. Здесь нужно было разобраться среди разрушенных почти до основания конструкций и восстановить ранний, первоначальный план сооружения.

По обе стороны узкого, прорезающего оборонительные стены входа выступали две большие полукруглые башни. Участок между ними замыкался снаружи двумя отходящими от башен и заходящими друг за друга так называемыми отсечными стенками. Однако это была только часть укреплений входа. Севернее и южнее фланкированного башнями входа от внешней кольцевой стены отходили еще две мощные параллельные друг другу стены. Обе они были сильно разрушены, и проследить их удалось только на небольшом участке. Объяснить назначение этих стен не представляло затруднений: на память пришли предвратные оборонительные сооружения, хорошо сохранившиеся на многих других древних памятниках Хорезма.

Сложные предвратные сооружения — одна из интереснейших особенностей хорезмской фортификации. Наиболее сложным было такое сооружение на крепости Джанбас-кала, построенной тоже в кангюйское время. Здесь оно было устроено в виде огромного (20x52 м) прямоугольного выступа, попадая внутрь которого, противник, прежде чем добежать до ворот, пять раз должен был переменить направление движения, находясь все время под обстрелом защитников крепости. Эти пять колен, своего рода «предвратный лабиринт», образовывали столь эффективную систему обороны ворот, что противник предпочитал не штурмовать их. На той же Джанбас-кале неприятель ворвался в крепость не через ворота, а через пролом в стене недалеко от них. Пролом этот со следами действия стенобитного тарана виден до сих пор.

Вернемся к Кой-Крылган-кале. Все сооружение было окружено широким рвом, некогда заполненным водой. И внешний вид развалин, и материал раскопок-все свидетельствовало о том, что Кой-Крылган-кала имела мощную оборону. Все оборонительные сооружения были сделаны в традициях хорезмийской фортификации.

Пожалуй, нигде в Хорезме археологам не пришлось встретиться с такими трудностями, как при раскопках застройки внешнего кольца Кой-Крылган-калы. Первые постройки были поставлены здесь, как показали обломки посуды и другие находки, в IV–III вв. до н. э. Последние сохранились до III–IV вв. н. э. Тут не было мощных долговременных сооружений, способных выстоять так же долго, как центральное здание. Поэтому почти 800-летний период жизни кольца был заполнен перепланировками, перестройками, разрушениями. Естественно, так же как и перед началом раскопок центрального здания, ни руководитель раскопок С. П. Толстов, ни начальники раскопов, ни археологи-раскопщики не могли, начиная работу, знать датировку и периоды перестроек и разрушений.

Один из участков внешнего кольца. Раскопки его были трудными

Раскопки велись тщательно. Необходимость фиксировать все малейшие изменения в глиняных конструкциях задерживала работу. Оконтурив стены какого-либо из помещений, археолог, разбирая его заполнение, на каком-то уровне доходил до пола — обмазанной глиной и утоптанной поверхности. Но полов было много, встречались они на разных уровнях, без какой-либо на первый взгляд закономерности. Каждый из полов мог иметь несколько слоев обмазок, отделявшихся друг от друга бытовым мусором. Часто стены комнат (одна или несколько) вдруг исчезали, «повисали в воздухе», а пол, который по всем правилам должен быть ограничен четырьмя стенами, уходил куда-то далеко под эти «повисшие» стены. Это означало, что археологи вступали в новый строительный период, когда менялась планировка, иными становились размеры и контуры комнат. Чтобы разобраться в этом хаосе перестроек, нужно было выйти за пределы одной комнаты, сопоставить материал смежных помещений и сравнить все комплексы между собой.

Находки из каждого строительного периода, с каждого пола, с каждой его обмазки собирались и анализировались отдельно. Но уровней, где археологам попадался несмешанный материал, было мало: почти в каждом из полов были вырыты большие хозяйственные ямы. Обычно они прорезали несколько нижележащих «мертвых» полов, доходя до чистого материкового грунта. Разновременные ямы прорезали одна другую. Естественно, когда рыли ямы, материал нижних и верхних слоев перемешивался. Очень трудно, а иной раз и невозможно было разобраться в этой мешанине слоев.

Работа стала более целенаправленной, когда в нескольких помещениях раскопщики достигли основания постройки, нетронутого глинистого грунта — материка. К этому времени на материалах десятков раскопанных комнат удалось установить некоторую закономерность слоев и периодов. Правда, и здесь, внизу, археологов ожидали сюрпризы: под самым нижним полом, часто хорошо сохранившимся, не перекопанным, они расчистили множество ям, вырытых в материковом грунте. Ямы были разных размеров. Часть их, несомненно, имела отношение к строительству первых помещений кольца или центрального здания: отсюда брали глину. Другие оказались заполненными мусором из жилых помещений (культурным слоем) и содержали множество интересных находок: не только обломки обычной посуды, но и глиняные статуэтки, фрагменты художественно оформленных сосудов, миниатюрные сосудики. Но интересным и важным было и другое — в условиях сильной перемешанности слоев и находок эти ямы давали очень важные, «чистые» археологические комплексы, к тому же самые ранние.

1957 год. Раскопки Кой-Крылган-калы закончены. (Аэрофотосъемка)

К концу раскопок археологи имели не один, как это полагалось бы, а целых три плана помещений нижнего кольца. Были выделены три строительных горизонта: красный (нижний), синий и зеленый — так называли их по цвету, которым линии стен сооружений каждого из горизонтов раскрашивались для удобства на плане. Чертежи эти, положенные один на другой, составили бы схему постепенной перестройки кольца.

Нижний горизонт, судя по преобладанию в нем ранней красноангобированной посуды, был одновременен раннему периоду центрального здания. В это время на территории кольца еще не было сплошной застройки. Несколько больших групп построек располагалось в разных концах ее. Это были в основном складские и хозяйственные помещения.

Затем наступил период, когда жизнь здесь почти полностью прекратилась. В это время запустели и были разрушены и помещения центрального здания. Примерно через сто — сто пятьдесят лет жизнь кольца возобновилась. На этот раз оно оказалось сплошь застроенным; свободным оставался лишь небольшой обводной коридор вокруг центрального здания. Постройки, вероятно, были возведены не все сразу, а постепенно. Различной величины дома с плоскими перекрытиями и открытые дворики — жилые, хозяйственные и ремесленные сооружения, тесно примыкая друг к другу, располагались по радиусам кольца. Раскопками прослежен момент, когда здесь произошла перепланировка и начался новый, третий период. Однако значительного перерыва между ним и предшествующим периодом не было.

Ранний период был отделен от двух последующих не только значительным разрывом во времени. Во втором периоде в большом количестве появляется грубая глиняная посуда совершенно нового типа, не имеющая корней в местной хорезмской керамике предшествующего этапа. Керамики этой так много в среднем и верхнем горизонте кольца и приспособленных под жилье поздних помещениях центрального здания и она настолько отлична от хорезмийской, что ее появление нельзя было объяснить ни влиянием соседей, ни результатом дальнейшего развития местной, хорезмийской культуры.

Откуда появилась эта керамика или, вернее, какой народ принес ее в Хорезм — этот вопрос до конца еще не выяснен. С. П. Толстов предполагает, что «хозяевами» ее были степные скотоводческие племена, жившие на востоке, на границах с Хорезмом, в нижнем или среднем течении Сыр-Дарьи.

При раскопках кольца была неожиданно разрешена проблема входа в центральное здание. Раскопки здания уже заканчивались, однако оно, так же, как и его западная половина, казалось отрезанным от мира. Снаружи никаких следов входа не было заметно, внешние стены комнат нижнего этажа не имели, за исключением узких окон, никаких проемов.

Реконструкция Кой-Крылган-калы, сделанная архитектором М. С. Лапировым-Скобло, — один из итогов раскопок древнего памятника

В восточной части кольца прямо против ворот были расчищены остатки примыкающей к центральному зданию массивной кирпичной выкладки шириной более 4 м. Характер и расположение ее позволили высказать гипотезу о том, что это остатки мощного укрепленного пандуса[6], выводившего снизу, от входа в кольцо, на верхнюю площадку центрального здания. По остаткам его архитектору экспедиции М. С. Лапирову-Скобло удалось создать реконструкцию этого интересного сооружения. Оборона входа в центральное здание была не менее эффективной, чем оборона внешнего входа. — На кирпичном цоколе располагалась высокая прямоугольная башня с внутренней камерой и прорезающими стены бойницами. Четырехмаршевый пандус, опоясывающий башню, отвечал основному требованию древней фортификации — двигавшиеся по нему воины были все время обращены к бойницам башни незащищенным правым боком. Последний марш пандуса обрывался вровень с внешней поверхностью, обращенной к центральному зданию стены башни; сюда со стены центрального здания был перекинут подъемный мост.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тысячелетия, погребенные пустыней"

Книги похожие на "Тысячелетия, погребенные пустыней" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Виноградов - Тысячелетия, погребенные пустыней"

Отзывы читателей о книге "Тысячелетия, погребенные пустыней", комментарии и мнения людей о произведении.