Лидия Ивченко - Кутузов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

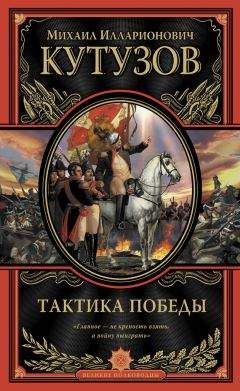

Описание книги "Кутузов"

Описание и краткое содержание "Кутузов" читать бесплатно онлайн.

Эта книга — о великом русском полководце и дипломате Михаиле Илларионовиче Кутузове (1745–1813). Последний из плеяды «славных екатерининских орлов», герой Очакова, Измаила, Мачина, он выжил после серьезнейших ранений, чтобы в конце земного пути совершить главный свой подвиг: возглавив русскую армию, разгромить и изгнать иноплеменное воинство, вторгшееся в Россию под предводительством Наполеона в 1812 году.

Привлекая богатый документальный материал, автор биографии развенчивает многочисленные мифы о своем герое, созданные его недоброжелателями и поднятые на щит некоторыми современными исследователями, показывает Кутузова как человека и семьянина, повествует о непростых отношениях полководца с императором Александром I.

Поводом для вмешательства России в польские дела послужила защита прав диссидентов, то есть православного населения. Отстаивая в Польше их права, Екатерина II играла в глазах Европы роль «представительницы религиозной терпимости в борьбе против фанатизма католической церкви»1. Именно в этом качестве она представлялась Вольтеру, утверждавшему, что «в первый раз в истории военные действия оказываются средством для благодеяния человечеству»2. Позиция императрицы в отношении диссидентов была довольно жесткой: «<…> Православные в Польше подвергаются разным притеснениям. <…> Большая часть их принуждена признать унию, остальных в Белоруссии оскорбляют католическое духовенство и дворянство. Сейм должен согласиться на неограниченную свободу религии…»3 Поляки, в свою очередь, проявляли неуступчивость в этом вопросе, сознавая, что покладистость прямым путем приведет их к потере независимости. Король Польши Станислав Август Понятовский тяготился зависимостью от России, но его попытки найти поддержку у Франции, Австрии и Великобритании успеха не имели. Он готов был частично признать права диссидентов в обмен на реформы, усиливающие монархические начала в государственном правлении, но Екатерина II твердо придерживалась принципов русской дипломатии, существовавших со времен Петра I: не допускать централизации власти в Польше во избежание усиления западного соседа, который принес немало бед России в XVII веке. Накал политических страстей в Польше с 1764 года возрастал: наш резидент князь Н. В. Репнин, «неограниченно царствовавший в Варшаве», недвусмысленно пообещал на сейме умножить количество русских войск, которые фактически оставались там со времен Семилетней войны. Не получив действенной поддержки в Европе, поляки возложили надежды на Оттоманскую Порту, сознавая при этом призрачность этих надежд: «изгнать русских при помощи турок значит зажечь дом для того, чтобы избавиться от мышей». Турцию тревожил союз между Россией и Пруссией: ее беспокоило вступление на российский престол Петра III, равно как и Екатерины II, вмешательство которой в польские дела Порта расценила как нарушение собственных интересов. К вооруженному конфликту с Россией турок подталкивал французский посланник, полагавший, что время для войны настало подходящее: он уверил турок, что Екатерине II не удержаться на престоле. Французская дипломатия тех лет, как впоследствии и при Наполеоне, была одержима стремлением во что бы то ни стало отбросить Россию к допетровским временам. «Что касается России, то мы причисляем ее к рангу европейских держав только затем, чтобы исключить ее из этого ранга, отказывая ей в праве даже помыслить об участии в европейских делах, — высокомерно писал граф де Бройль. — Необходимо устранять все обстоятельства, которые могли бы дать ей возможность играть какую бы то ни было роль в Европе». Опираясь на Швецию, Польшу и Турцию (опять же, как во времена Наполеона!), Франция надеялась возвести «непроницаемый барьер между Россией и остальной Европой от полюса до архипелага». Помощь оружием поступала в Турцию не только из Парижа, но и из Вены и от крымского хана. Претензии Блистательной Порты возрастали день ото дня: она требовала удаления русских войск от турецких границ, очищения от них Подолии и всей Польши. 25 сентября 1767 года русский посланник А. М. Обресков был арестован, что означало объявление войны. Русская императрица встретила это известие спокойно, благо мужества ей было не занимать: «На начинающего Бог! Не первый раз России побеждать врагов!» По натуре Екатерина II всегда была оптимистом — неоценимое качество для монарха, привлекающее к нему сердца подданных, а в той ситуации, когда разразилась Русско-турецкая война 1768–1774 годов, заразительный оптимизм был просто необходим. Россия плохо подготовилась к войне: положение спасало лишь то, что Турция была готова к ней еще меньше. Но настроение императрицы передалось всем, кто встал под ее знамена и кого впоследствии А. С. Пушкин назвал «екатерининскими орлами». В те дни императрица писала: «<…> И вот разбудили спавшего кота, и вот кошка бросилась на мышей, и вот, смотрите, что вы увидите, и вот о нас заговорят, и вот мы зададим такого звону, какого от нас не ожидали, и вот турки побиты <…>»4. До победы, конечно, было еще очень далеко. Россия вступала в войну сразу на двух фронтах. С точки зрения военного искусства — не самое удачное начало, но спустя много лет сподвижники Екатерины будут гордиться тем, что они справились с трудностями, выпавшими на их долю.

8 ноября 1768 года последовал манифест Екатерины II, извещавший подданных, что внутренние беспорядки в Польше и нарушения прав диссидентов вынуждают ее принять участие в польских делах. Польский король к тому времени уже не владел ситуацией в стране и вынужден был «от имени нации» просить защиты в России: королевские войска готовы были соединиться с русскими против Барской конфедерации. Русское командование в 1769 году ожидало одновременно вторжения турок в наши пределы и в Польшу, где они намеревались действовать вместе с конфедератами. Для занятия Польши назначалась 1-я армия под командованием генерал-аншефа князя А. М. Голицына, численностью в 80 тысяч человек; по весне русские вступили в Каменец-Подольск и Хотин, обороняемые турецкими гарнизонами, под прикрытием которых утвердились партии конфедератов. 2-я армия генерал-аншефа графа П. А. Румянцева, численностью до 40 тысяч человек, должна была ограждать южные границы России от набегов крымцев. Наконец, 3-я «обсервационная» армия генерал-аншефа П. И. Олица, в числе до 15 тысяч человек, должна была собраться у Луцка; для ее усиления из внутренней России был выслан корпус генерал-майора И. И. Веймарна, состоявший из четырех карабинерных и трех пехотных полков при десяти орудиях. При корпусе находился и М. И. Кутузов, которого Веймарн помнил по первому польскому походу, почему и назначил его руководить действиями отрядов, высылаемых против конфедератских партий. Подробных сведений о его участии в польской кампании 1769 года, к сожалению, не сохранилось, однако сам характер боевых действий позволяет предположить, что капитан Голенищев-Кутузов приобрел навыки ведения партизанской войны, которые невозможно было приобрести ни в кадетском корпусе, ни на учебном плацу. Во всяком случае, в 1812 году, в отличие от многих своих сослуживцев, считавших партизанскую войну «неправильной» и относившихся к ней с пренебрежением, фельдмаршал Кутузов умело развязал «малую войну с большими преимуществами» на коммуникациях наполеоновской армии.

Партии польских конфедератов в 1769 году «вели партизанскую войну без общей связи между собою: каждый <…> желал быть вполне самостоятельным и никому не подчиняться. Таких партий образовалось довольно много. <…> Самым видным деятелем Барской конфедерации являлся князь Потоцкий, как по своему богатству, так и по знатности рода. Турки, занимавшие Хотин своим гарнизоном, недоверчиво смотрели на конфедератов вообще, мало ожидали от них действительной помощи и потому обращались с ними чуть ли не с презрением. Со своей стороны, конфедераты также мало ожидали помощи от турок, тем более что вместе с ними должны были вступить в Польшу и татары, для которых грабеж — дело привычное. Постоянное угнетение малороссов поляками также не могло не отразиться на их отношениях. Это способствовало образованию казацких, так называемых гайдамацких партий, собиравшихся в Польшу вместе с татарами и турками для действия против конфедератов и вообще жителей Польши. Между этими партиями были и такие, кто имел в виду только возможность кого-нибудь пограбить. Это побудило жителей Брацлавского и Киевского воеводств просить у русского командующего защиты от подобных поборников христианства. Князь Голицын поэтому разослал партии для уничтожения гайдамаков в Польше. Действия под Хотиным приводили к постоянным столкновениям небольших отрядов, и М. И. Кутузов постоянно назначался то в тот, то в другой отряд для лучшего руководства их действиями. Вспоминая это время, он говорил, что тогда еще „не понимал войны“ и что настоящие понятия о ней в нем развил только „герой Ларги и Кагула“ — П. А. Румянцев»5.

Однако до назначения в армию полководца, которого Екатерина II назвала «предводителем разумным, искусным и усердным», Кутузов столкнулся с первыми неприятностями по службе. Упоминания о них содержатся лишь в одном из жизнеописаний полководца: «Быстрые успехи, оказанные Кутузовым в самое кратчайшее время, не замедлили навлечь ему недоброжелателей и завистников, кои, видя раскрывающийся гений юного героя и проложенную им дорогу к важнейшим подвигам, а следовательно, к вящей славе, старались всячески стеснить порывы его героизма. К несчастию он сделал недоброхотствующими себе даже тех, от коих непосредственно зависело открыть ему обширнейшее поле действий, и таким образом доставить средство соделаться гораздо ранее тем, чем в последние дни жизни соделался он (выделено мной. — Л. И.): удивлением не только для соотечественников, но для целого света. Однако ж сколь часто случается, что самые мудрые и достойнейшие люди чем более начинают себя выказывать, тем более зависть и недоброжелательство, опасаясь собственного своего затмения, изыскивают случаи помрачить самые блистательнейшие лучи великих их доблестей! Это столь обыкновенное дело, сколь достоверно то, что Кутузов, после поражения крымцев при Шумне, несмотря ни на оказанную им при сем случае личную храбрость и неустрашимость, ни на важность одержанной им победы, ни на полученную им рану, ниже на личное благорасположение к нему правосуднейшей Монархини Севера, остался без всякой награды, — лестной спутницы великих дел»6. Автор сочинения был совершенно прав, определив причины некоторой задержки в служебном продвижении Кутузова, но он «забежал» вперед в своем рассказе, полагая, что досадный инцидент случился в конце Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Красноречивая запись в послужном списке Кутузова относится именно к 1769 году: «Хотя оной в нынешнем настоящем чину и показан 1762 года марта 1-го числа, однако, по силе именных указов и учиненного в Военной коллегии 1754 году декабря 13 числа обще собранным генералитетом рассуждениев, показан по старшинству прежнего ево чина с 'заслугою десяти лет и доколе старшие пред ним в повышение не поступят, до того времяни и он, Кутузов, производства себе получить не может»7. Возвращение офицера-волонтера в полк, по-видимому, не вызвало радости у начальников, для которых молодой сослуживец с солидным образованием и практическим боевым опытом представлял серьезную неприятность. По этой причине ему и «подрезали крылья». Можно себе представить внутреннее состояние офицера, прибывшего из похода, которого попытались отбросить чуть ли не на десять лет назад в чинопроизводстве! После Указа о вольности 1762 года, последствием которого явилась нехватка офицерских кадров, ссылка на «рассуждения генералитета» пятнадцатилетней давности выглядела особенно уместной! Для Кутузова, самозабвенно преданного своему ремеслу, этот случай должен был явиться первым предостережением: искренность и открытость не спасают от недоброжелательности и зависти. В этом случае «простого псковского дворянина» не могла защитить даже Табель о рангах, которая, по мысли Петра I, должна была обеспечить карьерный рост способным и опытным офицерам. Впоследствии Михаил Илларионович напишет о том, что всегда «хотел жить и умереть на службе». Молодые годы, которые современные исследователи всё чаще и чаще упускают из виду, раскрывают несомненную особенность его характера: он был исключительно целеустремленным человеком, и воли и напора ему было не занимать! И эту черту он сохранял на протяжении всей своей жизни. Современник рассказывал: «Тщетно недоброжелатели истощали все свои усилия совратить его с того поприща, на котором слава не преминула в свое время показать бессмертного Героя Смоленского. Тщетно друзья и родные советовали ему оставить государственную службу и общественное звание, порождающие так много врагов, и уклониться под безмятежную сень семейственного покоя. „Нет, — говорил он им, — я никогда не престану служить; никогда не дам причины порадоваться врагам моим и сказать: мы превозмогли его. Нет, этого никогда не будет“»8. Одной из причин тому была его глубокая религиозность. «Благочестие, сия небесная добродетель, возвышающая героев превыше обыкновенных людей, занимала первое место в высоких его доблестях. При неограниченном уповании на промысел Всевышнего, он отличил еще себя примерной кротостию и смирением. Сей величайший из Героев во все время жизни своей держался неукоснительного правила приносить за все искреннее благодарение Богу и не приниматься ни за какие дела, не испросив предварительно Божеского благословения…»9 Из его многочисленных писем явствует, что он воспринимал обиды и поражения, как посланное ему свыше испытание, которое нужно безропотно преодолеть, чтобы двигаться вперед. Просторы же в середине XVIII столетия открывались необозримые. Как говорил в те времена А. В. Суворов: «Где тревога — туда и дорога, где ура — туда и пора».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кутузов"

Книги похожие на "Кутузов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лидия Ивченко - Кутузов"

Отзывы читателей о книге "Кутузов", комментарии и мнения людей о произведении.