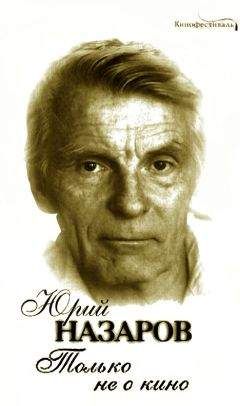

Юрий Назаров - Только не о кино

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Только не о кино"

Описание и краткое содержание "Только не о кино" читать бесплатно онлайн.

Актер Юрий Назаров родом из Сибири. Это его гнездовье, где прошло военное и послевоенное детство — с заснеженными окнами и раскаленной докрасна печкой зимними вечерами, с настоящей мальчишеской дружбой и мечтами о мореходке. Однажды «футбольный бог» и премьер школьного драмкружка, в будущем замечательный писатель Виктор Лихоносов решит его судьбу раз и навсегда — только искусство, сцена! Вместе с другом поедут они в Москву поступать в театральное училище. Потом будут метания, стройка в Казахстане, возвращение к актерской профессии… И, наконец, кинематограф, где сыграно более полутора сотен ролей в фильмах «Непрошеная любовь» (по рассказу М.Шолохова «Чужая кровь»), «Кавказский пленник», «Горячий снег», «Последние залпы», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Баллада о Беринге и его друзьях», «Давай поженимся», «Маленькая Вера», «Две судьбы»…

Урывками, в перерывах между съемками, вел он записи, поверяя душу слову. Так сложилась эта книга — о собственной судьбе в судьбе Родины, о людях и событиях, с которыми столкнула жизнь.

А радости и удовольствия, взятые попутно с обидой, унижением, с ущербом для другого — эти радости, удовольствия за чужой счет ни в какое сравнение не идут со счастьем, какое ты испытываешь от устремленных на тебя, сияющих любовью и благодарностью глаз стариков; совсем другой любовью и абсолютным в данный момент счастьем глаз женщины; любовью, восторгом и счастьем глаз ребенка… Да лошади, собаки!.. И ты знаешь наверняка, что это — не случайно. Не по ошибке. Что ты — сознательный творец и причина этой обращенной к тебе сияющей благодарности, радости, счастья!

Сколько еще для «общего счастья» в наших силах!

Вот, стало быть, цель как-то формировала. А на пути к цели — классика. Вся и всякая: и «Дубровский», и «Тарас Бульба», и Моцарт, и Рахманинов, и «передвижники»; «Царская невеста» Римского-Корсакова и «Принцесса цирка» Кальмана; «Что делать?» Чернышевского и «Конек-Горбунок» Ершова; «Три мушкетера» Дюма-отца и «Кола Брюньон» Ромена Роллана. И наша советская классика: и литература, и кино, и живопись, и Дунаевский, и песни военных лет. И зарубежная киноклассика, «взятая в качестве трофея…

В 1977 году отмечала моя родненькая 73-я школа Кировского района г. Новосибирска свое 40-летие (мы с ней, оказывается, ровесники, со школой-то моей). Побывал я на праздновании (в те годы регулярно навещал Родину: все еще живы были!.. И силенок было побольше. И цены за проезд-перелет не такие драконовские были, как при демократах, и зарплату коммунисты платили регулярно и стабильно). А вскоре после праздника получил я письмо от 71.Н. Солуянова, бывшего, сколько я помню, вечным завучем нашей 73-й. Письмо с просьбой написать воспоминания о годах нашей учебы в школе — собирались тогда организовывать музей нашего Кировского района, а Лев Николаевич принимал деятельное участие в сборе и подготовке материалов. Письмо Льва Николаевича где-то у меня в бумагах завалилось, а мой ответ сохранился.

«Дорогой Лев Николаевич!..

…Первым делом, по школьной еще привычке — эпиграф. Эпиграф подвернулся мне совершенно случайно недавно в «Неделе», где помещен был материал к 100-летию Альберта Эйнштейна («Лев Николаич, а из Эйнштейна можно эпиграф взять?» — как обязательно спросили бы мы в школе перед сочинением…).

Итак: «В сущности, почти чудо, что современные методы обучения еще не совсем удушили святую любознательность, ибо это нежное растеньице требует наряду с поощрением прежде всего свободы — без нее оно неизбежно погибнет. Большая ошибка думать, что чувства долга и принуждения могут способствовать находить радость в том, чтобы смотреть и искать». А. Эйнштейн.

Сегодня к этой бесспорной (для меня) мысли А. Эйнштейна, насчет необходимости свободы для возбуждения «святой любознательности», я бы к этому добавил еще: осознание своей причастности к поступательному движению истории, страны, народа. Было у нас, имели мы это счастье: ощущать явное, бесспорное и определенное поступательное движение страны и народа и собственную неотторжимую причастность к этому движению. Надо было поднимать страну из разрухи после войны, двигаться вперед, а для этого — развиваться, учиться, образовываться, совершенствоваться. И это ощущение — естественное, органичное, не навязанное — тоже, по-моему, играло не последнюю роль.

Я сам, может, и не догадался бы, просто не думал об этом, но вот со стороны говорят (правда, это жена моя говорит, но по отношению к 73-й школе она, москвичка, явно человек со стороны), что не всякая московская школа может похвастаться таким выпуском, каков был наш в 1954 году: 2 доктора наук (Валя Каган, Эрик Малыгин), известный писатель! (Витя Лихоносов), да и вот я, какой-никакой, но тоже не совсем безызвестный киноактер… Это только те, кого знает моя жена, а ведь среди выпускников нашей школы одного хотя бы 1954-го наверняка найдутся и еще такие, кем с удовольствием гордилась бы любая другая школа. Стало быть, серьезными, солидными были и школа, и поставленный в ней воспитательный процесс, раз дали они столь весомые плоды. В чем же секрет, в чем причина такой урожайности?

Мальчишкой я, конечно же, не был доволен своим детством. Я завидовал гайдаровским героям времен Гражданской войны из «Р.В.С.» и других повестей и рассказов, завидовал детству Павки Корчагина, как всякому мальчишке, мне недоставало в окружавшей тогда меня послевоенной кривогцековской жизни героических ситуаций, необходимости в немедленном героическом действии: чтобы вскакивать на лошадь, куда-то мчаться, спасать, выручать своих… А мне приходилось с папкой для нот, искренне, горячо, прямо-таки «пролетарски» ненавидимой папкой для нот — занудно тащиться на урок музыки, потом два часа ежедневно заниматься этой музыкой, не считая уроков в школе, которые я никогда не успевал все сделать. Я страстно, неудержимо завидовал всем мальчишкам оккупированных, прифронтовых, фронтовых районов, их дежурствам на крышах во время налетов, их помощи раненым, партизанам, бойцам, солдатам, разведчикам… Словом, когда я был мальчишкой, я, наверно, как и всякий нормальный парень, завидовал всем другим героическим и интересным детствам и не любил своего.

Но сегодня, с высоты своих прожитых лет, я бесконечно счастлив и горд нашим детством, счастлив своей принадлежностью поколению «детей войны»… Счастлив и горжусь нашим детством «детей войны» победившей справедливости. На этом чувстве — победившей справедливости — взрастало когда-то ослепительное и блестящее искусство Древней Греции. Детьми войны победившей справедливости были Андрей Рублев и Александр Пушкин: Рублев был ребенком во время Куликовской битвы в 1380-м, Пушкину было 13 лет во время Бородина в 1812-м. Рублев и Пушкин были детьми справедливейших и победоносных битв и войн России. А Софокл с Еврипидом не были детьми справедливой и победоносной войны? Эсхил был участником Саламинского сражения, но он был постарше, Софоклу было 16, а Еврипид родился в этот год.

А наше поколение, поколение детей Великой Отечественной 1941–1945 годов? Есть ему чем похвастаться и гордиться! Не знаю, как в других областях культуры, но в искусстве и литературе это такие уже проверенные, бесспорные фигуры, как Шукшин и Тарковский, Вампилов и Распутин, да и Витя наш Лихоносов не в последних рядах этой фаланги… Да и еще найдутся.

Я горжусь моим поколением и многие успехи его отношу на счет очень удачного и счастливого времени его взрастания и взросления. Многие. Но не все. Кроме удачного и счастливого времени для нашего взрастания и формирования необходимы были конкретные условия, в которых мы развивались. И вот тут нельзя не помянуть добрым словом не просто Кировский район города Новосибирска, а конкретно 73-ю мужскую среднюю школу! Откуда, кем? но заведенный в ней дух свободы какой-то, демократизма! Может, именно той самой Свободы, которая нужна, по мнению Эйнштейна, чтобы «не погибла святая любознательность»?

Лев Николаевич, это не комплимент и не лесть (зачем они мне?), но кому я ни рассказывал, почти никто не верил и все удивлялись: как могли Вы разрешить мне в 10-м классе— в 1954-м году (!), после смерти Сталина, но задолго еще до развенчания «культа личности», — как могли Вы разрешить мне писать сочинение по очерку А.М. Горького «В.И. Ленин» по моему собственному (а не по Вашему) плану, излагать собственные мысли, собственный взгляд и на образ Ленина у Горького, и вообще собственный взгляд на то, что для меня представляет фигура вождя социалистической революции и пролетарских масс в ней. Для того чтобы такое позволить, надо было, наверно, быть очень уверенным в истинной и объективной ценности и правоте того, что Вы нам преподавали, и в нас! Что мы правильно воспринимаем преподаваемое Вами. Не можем неверно воспринимать! А такое доверие, такая вера, такая свобода — они, наверно, дороже всего. Они, по-моему, плодотворней всего! Если Вы помните, то тема доверия, уважения к нам, пацанам послевоенного Кривощекова, звучала чуть ли не в каждом выступлении выпускников тех лет на недавнем 40-летии школы».

Вот такие вот «открытия», измышления, выводы, обобщения получились у меня в переписке со старым моим учителем в конце 70-х годов. А преподавал Лев Николаевич русский язык и литературу. Друг мой Эрик Малыгин, получивший Ленинскую премию только за то (как он сам говорил), что изложил и оформил результаты совместной работы с московскими коллегами (я полагаю, что это он, как обычно, скромничал и прибеднялся, думаю, и в работе его участие было пошире, и работа чего-то стоила), а этим изложением и оформлением он обязан исключительно Льву Николаевичу, который научил нас мысли свои излагать в удобоваримой, ясной, грамотной, доходчивой форме. И Лихоносов Витя, тоже наш друг и однокашник, лауреат Госпремии РСФСР в области литературы, думаю, в фундаменте своего творчества не одну пару кирпичиков, заложенных Львом Николаевичем, имеет…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Только не о кино"

Книги похожие на "Только не о кино" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Назаров - Только не о кино"

Отзывы читателей о книге "Только не о кино", комментарии и мнения людей о произведении.