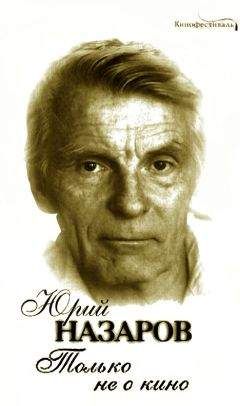

Юрий Назаров - Только не о кино

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Только не о кино"

Описание и краткое содержание "Только не о кино" читать бесплатно онлайн.

Актер Юрий Назаров родом из Сибири. Это его гнездовье, где прошло военное и послевоенное детство — с заснеженными окнами и раскаленной докрасна печкой зимними вечерами, с настоящей мальчишеской дружбой и мечтами о мореходке. Однажды «футбольный бог» и премьер школьного драмкружка, в будущем замечательный писатель Виктор Лихоносов решит его судьбу раз и навсегда — только искусство, сцена! Вместе с другом поедут они в Москву поступать в театральное училище. Потом будут метания, стройка в Казахстане, возвращение к актерской профессии… И, наконец, кинематограф, где сыграно более полутора сотен ролей в фильмах «Непрошеная любовь» (по рассказу М.Шолохова «Чужая кровь»), «Кавказский пленник», «Горячий снег», «Последние залпы», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Баллада о Беринге и его друзьях», «Давай поженимся», «Маленькая Вера», «Две судьбы»…

Урывками, в перерывах между съемками, вел он записи, поверяя душу слову. Так сложилась эта книга — о собственной судьбе в судьбе Родины, о людях и событиях, с которыми столкнула жизнь.

И вот вопрос, который я будто только и ждал: в чем же, по моему мнению, «болевые точки молодежной проблемы»? «Безотчетное стремление к счастью свойственно всякому живому существу», — заметил когда-то Стендаль. У Горького: «Человек создан для счастья, как птица для полета». У Стендаля поточней. У Алексея Максимыча — «покрасивше», каковая красивость как-то заслонила собой, а может, давно уж и убила довольно-таки верный смысл.

Шукшин, вернее, его герой в фильме С.А. Герасимова «У озера» на вопрос, что такое счастье, отвечает примерно так: «Счастье? Это цель. Да, ясная, осознанная, общественно-полезная цель. Цель — вот что такое счастье!» Дальше он сам себе удивляется и радуется: «Ишь как хорошо сформулировал!»

Хорошо. Верно. В покое не может быть счастья. Как и жизни. Жизнь — ас нею и счастье — только в движении! А у движения цель должна быть. Перспектива. И цель, не выдуманная для красивости, а осознанная, реальная. И — необходимая. И обязательно общественно необходимая, а не одному кому-то. Может, я не прав, но мне почему-то (начало 80-х, «застой», страна еще движется к «светлому коммунистическому будущему», и ведут ее туда, пока, правда, не на капитанском мостике, но уже третьими, вторыми и даже старшими помощниками и М.С. Горбачев, и А.И. Яковлев, и Э.А. Шеварднадзе, и Б.Н. Ельцин…) упорно кажется, что нынче у нас в нашей обыденной жизни явный перекос, перевес целей индивидуальных над общественными, над общественнонеобходимыми. Во всяком случае, по сравнению со временем моей юности послевоенной (мне было 8 лет, когда кончилась война).

Ведь сегодня человек, мечтающий о даче, машине, квартире — отдельной, хорошей, устроенной так, как ему хочется, и посвящающий всего себя этой цели — свой труд, изобретательность, упорство, — это нормальный, ни у кого никаких отрицательных эмоций не вызывающий человек. А в наше время? Да это же индивидуалист, шкура бессовестная — тот, кто мечтает только о своем благополучии, когда все, вся страна, надрываются в нечеловеческих усилиях вылезти из разрухи, оставленной войной.

А в утере, в разжижении общественно необходимой цели и в утверждении, узаконении целей индивидуальных — в этом мы, по-моему, жутко много теряем. Прежде всего, молодежь наша. Человек, борющийся за свои удовольствия, свое личное благополучие, — за «себя любименького», как выразился один мой знакомый, — да будь он богатырского роста, упражняй себя штангой, аэробикой, каратэ — его же можно остановить обыкновенным тривиальным графином. Не говоря уж о ломе… А какой поезд, какие тысячи тонн грохочущего металла остановят маленькую, слабую женщину, если они грозят оказавшемуся на рельсах ее детищу? Да просто чужому ребенку? Она же бросится спасать! И спасет. Во всяком случае, скорее погибнет, чем позволит у себя на глазах поезду — или любой другой опасности! — погубить ребенка. Кто сильнее — индивидуалист или коллективист? Эгоист или альтруист? Кто надежнее? Да симпатичнее, привлекательнее, в конце концов?

Для эгоиста, себялюбца любая случайная травма — уже катастрофа, уже невосполнимая потеря. Какое благополучие, какое удовольствие без руки, без ноги. Да без пальца, без красоты на лице… А Николай Островский, будучи фактически «живым трупом», слепым, абсолютно неподвижным, умудрился при всем этом стать счастливым! Потому что нашел способ остаться в строю и работать для общей, такой желанной, так страстно им любимой, так очевидно необходимой всем и ему, как ему свято верилось, цели. Почему-то никто никогда не задумывался над явным и интересным парадоксом: ведь воспринимая историю Павки Корчагина из книги, с экрана ли, мы общаемся с рассказчиком — смертельно и безнадежно больным человеком, а чувства он вызывает у нас не жалости, не сочувствия и какого-то угнетающего бессильного, бесперспективного сострадания, а — зависти! Кому мы завидуем? Забыв сострадать… А ведь мы завидуем! Особенно смолоду. (Это, правда, не сейчас, это в наши глухие сталинско-хрущевско-брежневские времена…) Мы настолько (в свое время, при коммунистах) занудили молодежи мозги неразумно, а порой и без совести бесконечно повторяемыми «высокими словами», что у молодежи, всегда очень чуткой к фальши и несправедливости, давным-давно выработалось что-то вроде идиосинкразии ко всем этим словам. И не только к высоким. Заодно с ними и к разумным.

Если хоть что-то из этих моих ощущений соответствует действительности, то виноваты тут прежде всего мы, взрослые. Мы ведь нынче как-то очень ловко уживаемся со взаимно исключающими вещами: к примеру, искренне, от всей души голосуем и ратуем за взаимопонимание и разрядку напряженности в мире и — грыземся, лаемся, чуть не деремся (а то и деремся!) дома. С собственными женами, матерями детей наших. Нередко, если не постоянно, — в присутствии детей… В разговорах — на кухне ли, в поезде, на собрании, на отдыхе, по телефону — мы высказываем столько замечательных, верных мыслей о воспитании, трудолюбии, о самостоятельности, о честности, добросовестности, что вот, мол, как мы в их годы… И при этом «устраиваем» своих детей в институты; если можем — где поближе и полегче на военную службу, на местечко повыгодней, потеплей; платим взятки (или «подарки», «благодарности») и тем самым, ратуя в разговорах за «качество», выпускаем в жизнь самый страшный и непоправимый брак — человеческий.

А ведь в юном возрасте, не как нам, еще трудновато: с жаром, искренне, от души декларировать одно и делать — диаметрально противоположное. Они сперва только делают противоположное нашим разумным и горячим призывам. Со временем привыкают врать и ханжить, как мы. Делать то же, что и мы: диаметрально противоположное декларируемому. А мы удивляемся, сетуем…

И еще вопрос «Советского экрана»: что формировало Вас как художника?

Ответ:… да вот, наверно, вера в цель общественно-необходимую была. Она и сегодня у меня есть.

Общее счастье, взаимопонимание, мир — это ведь очень хрупкие вещи. И тем более требующие, чтобы люди для их достижения и сохранения работали, отдавали все свои силы.

А в поиске этой цели и на пути к ней: классика. Отечественная и мировая. Классика никогда не противоречила, а всегда только активно помогала этим общечеловеческим целям, всегда работала на них. Я только никак не пойму, почему сегодня при упоминании о классике, особенно отечественной, у нас так модно стало брезгливо и презрительно морщить нос: «A-а… классика… Она нам еще в школе надоела…» К отечественной классике я отношу не только то, что сделано до 1917 года, но и после, вплоть до Федора Абрамова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина…

Да, вот «общее счастье…». Написал, перечитал и усомнился: не слишком ли «высокие», не общие ли, т. е. пустые, ничего не говорящие слова? Может быть. Для меня — нет.

Конечно же, общего полного, безоблачного счастья быть не может, это абсурд. Кто-то страстно безумно, мучительно любя, так и не дождется взаимности. Кто-то по здоровью ли, по недостатку ли способностей вынужден будет отказаться от мечты о любимой профессии. А дальше еще хуже: сын вырос не таким, как мечталось; дочь вовсе не за того вышла, да развелись, да внуков осиротили, правнуков… И так до бесконечности. Вот продолжаю эту цепочку, а она ведь хитрая, цепочка-то, совсем-совсем не однородная: если не пустили здоровье или способности в моряки или артисты — тут претензии только к Богу. Или к Судьбе. Что тут поделаешь? А вот детей да внуков сиротить — с претензиями по этому поводу уже можно (и должно!) обращаться поближе…

И уж хотя бы не уродовать, не мордовать детей, душу их, еще не окрепшую, не надрывать непосильным для них, диким выбором: с кем жить? Кого любить, а кого не видеть и ненавидеть из самых родных и близких — папу или маму… «Счастье — это отсутствие несчастья», — когда-то за 300 лет до нашей эры считал грек Эпикур. Так вот это счастье, которое отсутствие несчастья для детей наших — это ближе к нашим возможностям, это нам вполне по силам. А мы что делаем? Часто мы об этом задумываемся? Много делаем для убережения детей наших от несчастья? Господи! Да даже в благополучных семьях не надрываем ли мы души детей наших постоянным бестактным, не стесняясь их присутствием, обсуждением характера, поступков, поведения любимой ими бабушки, мамы, папы?..

А радости и удовольствия, взятые попутно с обидой, унижением, с ущербом для другого — эти радости, удовольствия за чужой счет ни в какое сравнение не идут со счастьем, какое ты испытываешь от устремленных на тебя, сияющих любовью и благодарностью глаз стариков; совсем другой любовью и абсолютным в данный момент счастьем глаз женщины; любовью, восторгом и счастьем глаз ребенка… Да лошади, собаки!.. И ты знаешь наверняка, что это — не случайно. Не по ошибке. Что ты — сознательный творец и причина этой обращенной к тебе сияющей благодарности, радости, счастья!

Сколько еще для «общего счастья» в наших силах!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Только не о кино"

Книги похожие на "Только не о кино" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Назаров - Только не о кино"

Отзывы читателей о книге "Только не о кино", комментарии и мнения людей о произведении.