Иван Попов - Иларий, епископ Пиктавийский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иларий, епископ Пиктавийский"

Описание и краткое содержание "Иларий, епископ Пиктавийский" читать бесплатно онлайн.

Иларий Пиктавийский, или Иларий (Гиларий) из Пуатье (315–367) [лат] — выдающийся западный теолог, учитель Церкви. И.П родился в Городе Пиктавия (Галлия), в богатой аристократической семье и получил обширное классическое (включая знание греческого языка) образование. Крещение принял в достаточно зрелом возрасте и вскоре был избран на кафедру Пиктавии; полагают, что к христианству И.П. пришел под влиянием чтения Священного Писания. И.П. был активным полемистом против ариан; за твердость в отстаивании Православной веры И.П. называли "Афанасием Запада". Как защитник Православия, И.П. претерпел гонения и был выслан в Малую Азию. Четырехлетнее пребывание на Востоке позволило И.П. более тесно познакомиться с трудами греческих православных писателей и укрепило И.П. в противостоянии арианам. Во время ссылки И.П. написал свой главный богословский трактат "О Троице", а также острое обличительное послание императору, придерживающемуся арианских взглядов. Возвращению И.П. в Галлию способствовали два обстоятельства – во–первых, жители Пиктавии не приняли арианского епископа, во–вторых, вожди арианской партии посчитали опасным пребывание И.П. вблизи столицы и императора. Благодаря деятельности И.П. арианство утратило свои позиции в Галлии. И.П. положил начало латинской тринитарной терминологии. Известен также как поэт–гимнограф. (http://www.bogoslov.ru/persons/2860791/index.html)

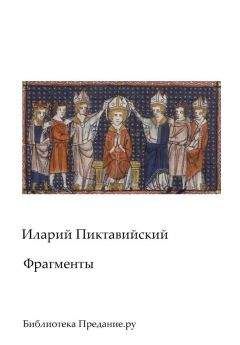

В тексте использована миниатюра XIV века: «Хиротония св. Илария».

Из прочих проявлений телесных немощей Иларий останавливается на пролитии Христом кровавого пота во время Гефсиманского борения. Он высказывает подозрение относительно подлинности этого евангельского сообщения на том основании, что в очень многих как греческих, так и латинских кодексах оно отсутствует. Но не входя в обсуждение вопроса о его подлинности, Иларий видит в нем доказательство силы Христа, так как кровавый пот противен природе, и добровольности этого акта, совершенного для обличения имевших появиться фантастов, признававших плоть Его призрачной.

Много внимания Иларий посвящает вопросу: испытывал ли Христос физическую боль, когда тело Его было повешено на кресте от веревок, которыми Он был привязан и от гвоздей, которыми были прободены Его руки? Ему посвящены §§ 13–35 X книги его «De Trinitate». Взгляд, высказанный Иларием по этому вопросу, представляет собою исключительное явление в патриотической литературе по своей оригинальности, а потому заслуживает особенного внимания. К сожалению, правильное понимание мысли Илария сопряжено с большими трудностями, а отсюда вытекает разногласие исследователей в ее истолковании. Трудность истолкования зависит, главным образом, от недостаточной ясности, отрицает ли Иларий чувство боли во время крестных страданий для Божественной природы Христа или для Его человеческой природы. А недостаточная ясность зависит отчасти от своеобразности его терминологии.

При анализе указанных параграфов необходимо, прежде всего, иметь в виду цель, с которой они написаны, их положение в общем плане его догматического труда. Последние четыре книги «De Trinitate» посвящены критике арианского толкования так называемых «уничижительных» выражений о Христе, которые ариане старались использовать для доказательства тварной природы Логоса. Из них десятая книга направлена против арианского понимания слов Христа во время борения в Гефсиманском саду и страданий на кресте: «Прискорбна душа Моя даже до смерти» (Мф. 26, 38), «Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия» (ст. 39), «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил Меня?» (Мф. 27, 46), «Отче, в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23, 46) (De Tr. X, 9). Ариане отрицали бытие в Лице Христа человеческой души и настаивали на том, что тело Христа было одушевлено непосредственно Самим Логосом. Так как тело само но себе не может испытывать никаких психических движений, то все чувства, выражающиеся в этих словах, они приписывали Самому Логосу, и этим доказывали Его низшую природу. Отсюда критической задачей X книги было доказать, что Божественная природа Христа не испытывала ни печали, ни страха, ни страдания. Совершенно определенно Иларий и ставит для себя эту задачу (De Tr. X, 9). И действительно, в этой книге «De Trinitate» и в других сочинениях Иларий часто говорит, что человеческих немощей нельзя приписывать Божественной природе Христа и что они касаются только Его человеческой природы (De Tr. X, 47, 66; In Ps. 53, 12; 55, 2; 68, 23; 138, 3; 141, 8). Задача, которую ставит для себя Иларий в начале X книги «De Trinitate», и его прямые выражения о непричастности Божественной природы Христа страданиям должны располагать исследователя к тому, чтобы в этом же смысле истолковывать и неясные места в этой книге. Но, с другой стороны, характер этих неясных мест не допускает такого толкования. К этому присоединяется неясность терминологии. В отрывках, имеющих решающее значение, говорится о непричастности страданиям «силы тела» Христа. Некоторые исследователи понимают под этим термином Божественную природу Христа.

Приступая к анализу параграфов 13–35, в которых говорится о недоступности Христа чувству боли от ран, мы, прежде всего, должны согласиться, что целью автора в X книге «De Trinitate» было доказать, что слова Христа во время борения и страданий на кресте не могут быть относимы к Его Божеству, а потому не могут ничего говорить об изменяемости и немощи Логоса, а, следовательно, нисколько не опровергают церковного учения о равенстве по природе Сына Божия с Отцом. Но с развитием этой основной мысли вполне совместимо отрицание страданий Христа не только по Божеству, но и по плоти. Основной мысли нисколько не противоречило бы, если бы Иларий построил свою защиту истинного Божества Христа по схеме: Христос не страдал не только по Божеству, но и по телу. И к этому его могла располагать идея единства Божественного Лица во Христе, при которой довольно трудно представить, каким образом, страдания тела могут не затрагивать Божественную Личность, воспринимающую их как Свои. И действительно, кажется, не может быть даже и сомнения в том, что Иларий обсуждает в X книге «De Trinitate» вопрос о бесстрастности именно тела Христа. Ведь, если бы он хотел ограничиться развитием того положения, что Бог Слово не мог испытывать боли, то для доказательства этой простой и самоочевидной истины не хватило бы материала для 22 параграфов, так как несколько замечаний о свойствах Божественной природы вполне исчерпали бы эту тему. Далее, не может подлежать сомнению, что в этих параграфах речь идет именно о человеческой природе Христа. Во вступлении к этому отделу Иларий говорит: «Но, может быть, Христу внушали страх муки повешенного на кресте тела, жестокие узы прикрепляющих ко кресту веревок, ужасные раны от вколоченных гвоздей? Посмотрим же, каково тело было у человека Христа, чтобы в повешенной, привязанной и пронзенной плоти была боль» (De Tr. X). И далее идет речь о человеческой природе Христа, ее составе, происхождении, особенностях по сравнению с обычной человеческой природой (ib., 14–26). Если бы речь шла лишь о бесстрастности Божества Христа, то не было бы никакой надобности говорить, и притом так подробно, о Его человеческой природе. Это общее содержание рассматриваемых параграфов располагает к тому, чтобы сказанное в них о бесстрастности Христа относить именно к Его человечеству. Теперь на этом общем фоне рассмотрим отдельные выражения.

В этом отношении необходимо остановиться прежде всего на 23 параграфе. Во всем отрывке говорится исключительно о человеческой природе Христа. Что же говорится в приведенном параграфе о теле Христа? То, что это тело особого рода, не похожее на обыкновенное человеческое тело, так как «своею силою и своею душою» оно удерживается на поверхности воды, проникает сквозь стены и сообразуется в Божественную славу на горе. Поэтому о его свойствах мы не можем судить по своему телу. Если бы наше тело могло ходить по воде и проникать сквозь твердыни стен, то и тело Господа имело бы природу нашей «боли». Поэтому страдал, конечно, Господь Иисус Христос, поскольку был биен, повешен, распят, умер, но устремляющееся на тело Господа страдание, хотя было страданием, но не производило природы страдания, поскольку оно и свирепо нападало, чтобы произвести мучение, и сила тела воспринимала силу муки, свирепо на нее нападающую, без чувства муки. Итак, тело Христа подвергалось страданиям в объективном смысле, т. е. оно было избито, повешено, перетянуто веревками, пронзено гвоздями, и все это должно бы было вызывать чувство боли, но «сила тела» воспринимала все это без ощущения боли.

Что же такое «сила тела»? Не есть ли это Божественная природа Христа? Но такому толкованию препятствуют два параллельных выражения в том же отрывке, из которых ясно, что именно телу Христа, которое, по терминологии Илария, обозначает всего человека, приписываются и объективные страдания и нечувствительность к ним. Свою мысль Иларий поясняет примером копья. Действие копья состоит в том, чтобы прокалывать, пронзать, ранить. Все эти действия, свойственные его природе, оно совершает, когда прокалывает воду, пронзает огонь, ранит воздух, но страдание, причиненное им этим стихиям, не сохраняет своей природы, потому что не соответствует природе воздуха, огня и воды быть пронзенными. Так и тело Христа испытывало страдание в объективном смысле, так как было пронзено, повешено, распято, но не испытывало боли от ран.

В следующем параграфе говорится о добровольности жажды и голода, которые Христос, обнаруживал в целях домостроительства, а в 25 и 26 — о преимуществах тела Христа, которое, как зачатое от Духа Святого, свободно от греха, пороков и бедствий человеческого тела, что было изложено нами уже ранее; но нужно отметить, что и в них речь идет не о бесстрастности Божественной природы Христа, а об особых свойствах тела Его. Новым доказательством безболезненности телесных повреждений Христа служит для Илария исцеление Малха. «Но, может быть, — говорит Иларий, —Христос боялся боли от ран? Но какой же страх пред проникающими в тело гвоздями имел Тот, Кто восстановил одним прикосновением плоть отрубленного уха? (Лк. 22, 51). Объясни нам ты, приписывающий слабость Господу, это дело ослабевшей плоти именно в это время страдания… Каким образом из раны отсеченного уха прикосновением Христа восстановлена плоть уха? Откуда при истечении крови после того, как отсекающий меч оставил свои следы, в самый момент боли искалеченного тела возникает то, чего нет, появляется то, что не существует, возвращается то, что отнято? Итак, эта рука, произведшая ухо, болит от гвоздей, чувствует рану у Себя Тот, Кто не оставил боли от раны другому? Скорбит от боязни пронзаемой плоти Тот, прикосновение Кого может даровать плоть после отсечения? Если таким образом тело Христа обладало такой силой, то спрашиваю: с какой вероятностью доказывается, что был слаб по природе Тот, Кому было естественно противодействовать всякой природой человеческих немощей?» (De Tr. X, 28). Смысл этой выдержки может быть передан следующим образом. Учение ариан о немощи Логоса совершенно невероятно, потому что тело Христа имело силу восстановлять отрубленный член тела и изгонять все человеческие немощи. Оно было исполнено животворящей силы, простирающейся, как говорит Иларий в объяснении исцеления кровоточивой, даже до края риз его. Этой силой оно восстановило отсеченное ухо рабу первосвященника и прекратило у пего боль от раны. Но если эта сила, изливаясь через прикосновение руки, прекращала боль в другом, то эта же самая сила, переполнявшая руки Самого Христа, делала невозможной в них боль от гвоздей. (Таким образом, и в этом случае безболезненность тела Христа была Его естественным и нормальным состоянием и боль в пораженных членах могла появиться лишь в результате особого акта воли и добровольного отъятия от них животворящей силы.)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иларий, епископ Пиктавийский"

Книги похожие на "Иларий, епископ Пиктавийский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Попов - Иларий, епископ Пиктавийский"

Отзывы читателей о книге "Иларий, епископ Пиктавийский", комментарии и мнения людей о произведении.