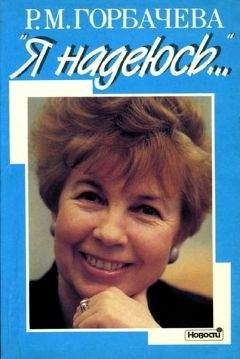

Раиса Горбачева - Я надеюсь…

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Я надеюсь…"

Описание и краткое содержание "Я надеюсь…" читать бесплатно онлайн.

В книге «Я надеюсь…», написанной в форме живой беседы с писателем Г. Пряхиным, Раиса Максимовна Горбачева, жена первого Президента СССР, делится с читателем воспоминаниями о своем прошлом, пережитом, впечатлениями о сегодняшних событиях, происходящих в нашей стране. Читатель «из первых рук» получит также исчерпывающие ответы на вопросы «личного характера».

Хочу пояснить своим американским читателям, что такое общество. Знание». Цель его — распространение научных и политических знаний среди населения. И хотя первое поручение этого общества я — считаю — выполнила не очень-то удачно, но связь с этой организацией, продолжавшаяся у меня долгие годы, была для меня и полезной, и очень интересной.

— Почему же неудачно? Ни одного вопроса — так доходчиво объяснили…

— Я же сказала, что отношу это на счет танцев. А вообще на Ставрополье я входила не только в состав лекторской группы этого общества, но и в президиум его краевой организации. Что дало мне возможность войти в круг, познакомиться с очень разными представителями научной, творческой интеллигенции Ставрополья: с учеными и поэтами, писателями, артистами, врачами, композиторами, художниками, педагогами. Многих из них я хорошо знала и часто встречалась с ними.

Запомнилась мне и первая лекция в качестве преподавателя вуза. Это было в Ставрополе, в медицинском институте. Лекция по истории философии. Случилось так, что в тот день «в порядке обмена опытом работы преподавателей общественных наук города», как формулировалось официально, а по правде сказать — с целью проверки кафедры из-за каких-то возникших в коллективе неурядиц и склок сюда нагрянула представительная комиссия. В ней были заведующие кафедрами города и самые известные тогда в Ставрополе обществоведы.

— И это совпало с Вашей первой лекцией?

— Да. В принципе они пришли не ко мне, а в институт, на кафедру. Кафедра была довольно значительной. Но заведующая кафедрой почему-то сочла наилучшим выходом отправить всю эту многочисленную комиссию именно на мое занятие. Хотя я еще только начинала работать в институте. Волновалась я ужасно!

Вообще, память у меня была хорошая. И я свои лекции «перед лицом аудитории» — такое выражение бытовало среди преподавателей — практически никогда не «читала», то есть не зачитывала с листа. Лишь иногда по ходу изложения темы проверяла отдельные цитаты, изречения, цифры. Ведь Вы же знаете, что лектор работает дважды. Первый раз — работа за письменным столом, подготовка лекции. Так вот, этот первый этап позволял мне потом совершенно свободно чувствовать себя и на втором этапе — за кафедрой, в аудитории. Видеть лица, слушать своих студентов, наблюдать их реакцию, при необходимости на ходу что-то уточнять, дополнять, повторять или перестраивать изложение.

Но тогда, на первой учебной лекции в студенческой аудитории у меня, конечно, совершенно не было опыта. Не было ощущения временного объема материала, то есть величины количества, необходимого материала для двух- или, как требовалось в том конкретном случае со мной, трехчасовой учебной лекции. Не был выработан оптимальный темп речи. Это ведь тоже важно для преподавателя. Не было «запасных» тем для диалога с аудиторией на случай, если лекция завершится раньше: все это пришло только со временем, с опытом педагогической работы. Да, забыла сказать: аудитория была весьма солидной — человек 200. В общем, свою первую лекцию я закончила за тридцать минут до звонка. Эти полчаса! Я не знала, куда их девать и куда деваться самой — и от студентов, и от комиссии!

После лекции — ее обсуждение. А что обсуждает комиссия: достигнута ли цель лекции, правильно ли выделены узловые проблемы, удалось ли лектору связать развитие философии с достижениями естествознания и т. д.

И вдруг заведующий кафедрой сельскохозяйственного института задает вопрос: «Простите, а как давно Вы читаете лекции?» Отвечаю — ни жива ни мертва: «Это моя первая лекция».

Чтоб Вы полнее увидели всю тогдашнюю картину, опишу Вам, что я представляла из себя перед маститыми профессорами и грозной комиссией. Пятьдесят килограммов веса, зеленое платьице, вот здесь, — трогает себя за ключицы, — галстучек. Знаете, в первые годы работы я старалась надеть на себя больше одежды, чтобы выглядеть взрослее и солиднее. Весомее. Да и в детстве еще мама меня за это гоняла. Надену, надену на себя — все, что есть. «Это что такое?! — ругалась мама. — Ну-ка, распаковывайся!» И в институте старалась как можно больше надеть на себя — кофты, свитера, чтоб тоже выглядеть более «мощно», что ли. Мода тогда такая была — девушки в духе Дейнеки…

«Говорите, первая лекция?» — заведующий кафедрой встал. «Стыдно, коллеги», — сказал и вышел.

На следующий год он взял меня на работу к себе в институт. Сам ушел на полставки, предложил это сделать еще одному из преподавателей кафедры, который тоже был уже в приличном возрасте. И на освободившуюся ставку зачислил меня. Помню, на кафедре он часто повторял модное тогда выражение Н. С. Хрущева: «Мы едем с ярмарки, дорогие друзья». И добавлял: «И мы должны помочь молодому специалисту». И шутливо показывал на меня. Так я стала на кафедре собирательной фигурой молодого специалиста — и, естественно, старалась не подвести заведующего. Выкладывалась сполна. Но вскоре его не стало. Умер он неожиданно.

— Имя, отчество его не вспомните!

— Почему же? — удивилась она. — И имя, отчество и фамилию — Николай Иванович Хворостухин. Умер от рака. Он, к большому сожалению, умер, а меня вскоре отчислили с кафедры по сокращению штатов.

— Ну и поворот!

— Поворот, увы, типичный. Сколько всего доброго держится зачастую на одном-единственном добром человеке!

За долгие годы моей профессиональной работы я, честно говоря, так и не привыкла к лекции — в том смысле, что она так и не стала для меня какой-то заурядной, повседневной обязанностью. Каждая лекция — экзамен. Всегда волновалась, начиная читать лекцию, особенно в новой аудитории. Спокойствие, уверенность приходили только тогда, когда чувствовала, что установлен контакт, что вызван интерес слушателей, что я привлекла их внимание.

В силу специфики предмета, который преподавала — философию, — и характера моей научно-исследовательской работы, связанной с социологией, тематика моих лекций была очень разнообразной.

Скажу без похвалы: иногда мои собеседницы, почему-то именно собеседницы, женщины, удивляются, откуда мне известны те или иные научные сведения, подчас из сфер, очень далеких друг от друга. А это просто-напросто дала мне моя профессия, связанная с широким кругом знаний. Та же диалектика предполагает знакомство с естествознанием, физикой, химией, общими законами их развития. А исторический материализм? Чрезвычайно много дали мне занятия конкретной социологией. И потом — я ведь вела не только студенческие курсы. Читала лекции аспирантам, слушателям вечернего университета, куда приходили уже люди зрелые, умудренные опытом жизни, с квалификацией, — азами, азбучными истинами от них не отделаешься.

Тематика лекций, повторяю, была очень разнообразной: от истории философии, гегелевской «Науки логики», кантовских антиномий, ленинской теории отражения, методов и форм научного познания, проблемы сознания до роли личности в истории, структуры и форм общественного сознания, современных социологических концепций, философских течений в зарубежных странах и т. д.

Конечно, сказывались и условия периферии, недостаток специалистов в вузах. Попытки более узкой специализации и на кафедре — в преподавании философии, — ив тематике публичных лекций, выступлений нам не удавались. Не удавались в основном из-за нехватки специалистов. Приходилось быть и «жнецом», и «швецом»… Научный работник больших центров, таких, как Москва, Ленинград, обычно читает всего несколько тем — то, чем занимается в своей научной деятельности. А в периферийном вузе к тебе без конца обращаются с просьбами о чтении то одной, то другой лекции самой разной направленности. Особенно к молодым. Тех, кто постарше, на такие дела зачастую уже не поднять. Вот и «выезжают» на молодых. И я была в числе тех, на ком «ездят»: вела, помимо основных своих дисциплин, этику, историю атеизма и религии. Недолго, правда, но вела. Но нет худа без добра. В шестидесятые годы в моей библиотеке, а еще точнее, в моей жизни появились Библия, Евангелие, Коран… Как я их доставала! Какими причудливыми путями! Но они у меня уже тогда были, уже тогда я их читала. И тогда же впервые серьезно задумалась о вере, веротерпимости, о верующих и церкви.

Чрезвычайно важную роль в моей профессиональной судьбе сыграло увлечение социологией. Как наука социология в нашей стране практически перестала существовать где-то в тридцатые годы. Оказалась — я здесь тоже хочу быть точной, ибо это важно — «ненужной», а может быть, даже «опасной» в условиях формирования командно-бюрократической системы. Социология воплощает то, что мы называем «обратной связью», — уже поэтому система команд ей органически чужда. Так же, как и она этой системе.

Возрождение социологии началось в самом конце пятидесятых, а по существу — в начале шестидесятых годов. Началось медленно, трудно, весьма противоречиво. Наука об обществе, различных его социальных структурах, общностях, их взаимодействии, социология столкнулась с трудностями жизненных реалий 60–70-х годов, с догматизмом и начетничеством теоретической общественной мысли. И все же многими, в числе их оказалась и я, была воспринята как совершенно необходимое общественной науке явление, как средство преодоления разрыва между теорией и практикой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Я надеюсь…"

Книги похожие на "Я надеюсь…" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Раиса Горбачева - Я надеюсь…"

Отзывы читателей о книге "Я надеюсь…", комментарии и мнения людей о произведении.