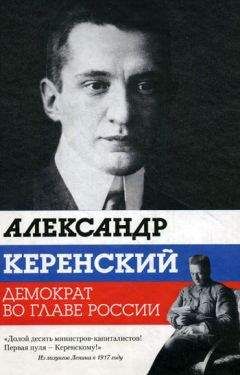

Александр Керенский - Россия на историческом повороте: Мемуары

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Россия на историческом повороте: Мемуары"

Описание и краткое содержание "Россия на историческом повороте: Мемуары" читать бесплатно онлайн.

В мемуарах бывшего премьер-министра Временного правительств. А. Ф. Керенского рассказывается о событиях, происходивших в России с конца XIX века по 1919 год. Конечно, они субъективны, автор как бы стремится оправдать себя перед историей, но и его виденье событий, несомненно, представит значительный интерес для читателей.

Для А. И. Гучкова, Н. А. Хомякова, М. В. Шидловского и других лидеров партии октябристов была очевидна угроза стране, порожденная затхлой атмосферой вокруг царя. Отдавая себе отчет в том, что им нельзя полагаться на слабовольного царя, они решительно отклоняли все заманчивые предложения Столыпина о вхождении в правительство. Они предпочитали внимательно следить за деятельностью официальных властей, используя законные права Бюджетной комиссии Думы для борьбы против влияния могущественной и безответственной клики Распутина на придворные круги, и всячески укреплять военные и экономические позиции страны посредством легального законодательства.

Идиллические отношения между царем и III Думой длились недолго. Согласно «Основным законам» Российской империи, внешняя политика, армия и флот находились под прямым контролем царя. Официально Дума не имела права вмешиваться в дела соответствующих министерств и не могла оказывать влияния на их деятельность. Однако сметы расходов на нужды этих правительственных учреждений утверждались Бюджетной комиссией, в результате чего она стала играть, как и во всяком парламенте, крайне важную, определяющую роль. И с этим вынуждены были считаться все министры. Перед рассмотрением в Бюджетной комиссии сметы расходов различных министерств тщательно изучались в соответствующих специальных комитетах. С помощью такой системы, то есть с помощью финансового контроля, осуществлявшегося Бюджетной комиссией, военное министерство и адмиралтейство, по сути дела, подпадали под контроль Думы. После русско-японской войны создание военно-морских сил приходилось начинать практически с нуля, а армию следовало коренным образом реорганизовать, увеличить и перевооружить в соответствии с техническими требованиями того времени.

Какого-либо твердого, устойчивого руководства над армией и флотом не существовало. Высшие эшелоны военной власти постоянно находились в стадии реорганизации. Большое количество разного рода военных ведомств возглавлялись абсолютно безответственными великими князьями, которые, как правило, обделывали, не обращая при этом ни на кого внимания, свои собственные делишки. В армии и на флоте служило немало способных и энергичных, военных специалистов, которые с энтузиазмом разрабатывали планы реформ, но были полностью бессильны претворить их в жизнь.

Став председателем комиссии Думы по вопросам обороны, Гучков постарался немедленно наладить связи с теми людьми в военном министерстве и адмиралтействе, которые проявляли заинтересованность в коренной реорганизации этих ведомств. Таким образом, Дума оказалась в самом фокусе всей деятельности по реорганизации системы обороны России.

Без сомнения, III и IV Думы сыграли очень существенную роль в подготовке России к войне 1914–1918 годов. Трезвомыслящие и деятельные люди в армии и на флоте ощущали твердую поддержку Думы, а Дума в свою очередь нашла в их лице сторонников в борьбе с придворной камарильей.

Такое сближение не осталось, однако, без должного внимания близких к царю лиц, которые ратовали за возвращение к абсолютизму.

Весной 1908 года во время обсуждения в Думе бюджета военного министерства Гучков в своей речи обратился к Великим князьям с призывом принести «патриотическую жертву», отметив, что Дума уже обратилась к народу страны пойти во имя защиты отечества на великие лишения. По сути дела, Гучков попытался убедить Великих князей отказаться от административной деятельности в армии, к которой они вряд ли подходили и при осуществлении которой демонстрировали лишь полную безответственность. Он обратился с такой просьбой, отдавая себе полный отчет в позиции военной администрации. Его речь, естественно, вызывала бурю возмущения в придворных кругах. Царица поспешила расценить ее и, вообще, всякое вмешательство Думы в военные дела как нападку на императорские прерогативы.

Ее подозрения еще больше укрепились после происшедшего через год в Константинополе переворота, в результате которого младотурки свергли султана. При дворе тут же приклеили к Гучкову кличку «младотурок» и с того времени стали рассматривать его как врага государства № 1.

Был смещен с поста военного министра специалист своего дела А. Ф. Редигер, работавший в атмосфере широкого сотрудничества с Думой. На его место назначили командующего Киевским военным округом генерала В. А. Сухомлинова, посредственного служаку, мало смыслящего в современном военном деле, который в соответствии с волей царя отказался от всякого сотрудничества с Думой.

Царица по-своему была права, считая лидера конституционных сил наиболее опасным противником своей безумной мечты о восстановлении абсолютного самодержавия в России. Движение октябристов вместе со всеми зависимыми от него группировками, без сомнения, находилось в арьергарде тех сил в стране, которые выступали за подлинную демократию. С другой стороны, оно было в авангарде тех же сил в высшем эшелоне власти — в руководящих военных, административных и великосветских кругах. Противодействуя таким образом реакции, оно волей-неволей расчищало дорогу бурному возрождению революционного движения, мощный импульс которому дало побоище на ленских золотых приисках весной 1912 года.[35] И хотя октябристы не имели ни малейших намерений углублять демократизацию России, они всячески стремились поднять страну до более высокого экономического и культурного уровня, соответствовавшего великой державе. В этом они получили поддержку со стороны умеренного крыла оппозиции и наиболее просвещенных людей, занимавших высшие административные посты. Таким образом, несмотря на то, что они возникли в условиях наступления контрреволюции, III й IV Думы сыграли прогрессивную роль в истории России. Некоторые из принятых ими законов самим своим фактом существования содействовали экономическому и культурному буму, переживаемому Россией в последнее десятилетие перед первой мировой войной.

В период существования Думы, например, система образования развивалась столь бурно, что к моменту начала войны Россия подошла вплотную к введению всеобщего обязательного образования. В начале XX века было покончено с абсурдной и преступной кампанией, которую проводили против народного образования в конце XIX века реакционные министры. К 1900 году 42 процента детей школьного возраста посещали школу. III Дума большинством голосов утвердила законопроект о всеобщем обучении, внесенный министром образования П. М. Кауфманом-Туркестанским. К несчастью, закон был отклонен Государственным советом, половину членов которого назначал лично царь, и возвращен на доработку в Думу. Позднее этот закон был принят IV Думой. К тому времени министр просвещения граф П. Н. Игнатьев считал, что уровень грамотности среди молодежи в стране позволял ввести систему обязательного начального обучения. И не разразись война, она была бы полностью реализована к 1922 году. Но даже и до войны в школу не ходили в большинстве случаев лишь те дети, родители которых не хотели этого.

В 1929 году фонд Карнеги опубликовал книгу «Русские школы и университеты времен мировой войны».[36] Ее авторы — два профессора, специализировавшихся в области русской системы просвещения, Одинец и Покровский, а предисловие к ней написал бывший министр просвещения П. Н. Игнатьев. Книга была призвана разоблачить миф о том, будто до прихода большевиков лишь 10 процентов населения в стране было грамотным, а правящие классы всеми силами стремились помешать детям рабочих и крестьян получить образование. Если рассматривать состояние высшего и среднего образования в России с точки зрения социальных уровней учащихся, то оно было самым демократическим в мире. Даже до учреждения Думы земства тратили на образование 25 процентов своих средств, а в период ее деятельности — до трети. За время с 1900 по 1910 год государственные ссуды земствам на образование увеличились в двенадцать раз. В 1906 году действовало 76 тысяч школ, которые посещало около 4 миллионов учеников. А в 1915 году число школ уже превысило 122 тысячи, а число учащихся достигло 8 миллионов. За это время был повышен возраст для оканчивающих школы, а учебные программы расширены с тем, чтобы дать возможность наиболее одаренным детям из крестьянских семей продолжить образование в пределах средней школы. В государственных школах обучались не только дети, они стали центром просвещения и для взрослых. При школах создавались библиотеки, проводились лекции, вечерние и воскресные занятия для взрослых и даже устраивались театральные представления. Для подготовки учителей земства организовывали специальные курсы. Ежегодно на учебу за границу отправлялись группы преподавателей и преподавательниц. До первой мировой войны тысячи учителей из государственных школ побывали в Италии, Франции, Германии.

Подводя итоги, Одинец и Покровский писали: «Вывод, который следует сделать из состояния начального и среднего образования в России непосредственно в канун войны, заключается в том, что никогда за всю историю русской цивилизации развитие системы образования не проходило столь стремительно, как в рассматриваемый период».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Россия на историческом повороте: Мемуары"

Книги похожие на "Россия на историческом повороте: Мемуары" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Керенский - Россия на историческом повороте: Мемуары"

Отзывы читателей о книге "Россия на историческом повороте: Мемуары", комментарии и мнения людей о произведении.