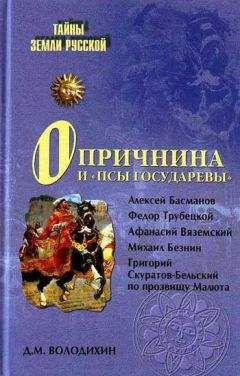

Дмитрий Володихин - Малюта Скуратов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Малюта Скуратов"

Описание и краткое содержание "Малюта Скуратов" читать бесплатно онлайн.

Едва ли найдется в русской средневековой истории фигура более отталкивающая и, казалось бы, менее подходящая для книжной серии «Жизнь замечательных людей», нежели Малюта Скуратов, в документах именуемый Григорием Лукьяновичем Скуратовым-Бельским. Самый известный из опричников Ивана Грозного, он и прославился-то исключительно своим палачеством, да еще верностью своему государю, по единому слову которого готов был растерзать любого, на кого тот укажет. Изувер, душегуб, мучитель — ни один из этих эпитетов не кажется чрезмерным, когда речь идет о нем. Число его жертв исчисляется сотнями, хотя для того, чтобы оставить столь черный след в истории, достаточно было бы и одной — святителя Филиппа, митрополита Московского, собственноручно задушенного им в келье Тверского Отроча монастыря. И тем не менее его биография неизменно притягивает к себе внимание — и не одних только любителей истории, но и любителей «жареного», падких до исторических сенсаций или ищущих в нашем прошлом подтверждений собственных домыслов о якобы извечной тяге русского народа к кнуту и дыбе. Так каким же был Малюта в действительности? Что достоверно известно о нем? И какие уроки можно извлечь, знакомясь с его биографией? Об этом рассказывает автор книги, историк Дмитрий Михайлович Володихин, скрупулезно изучивший все сохранившиеся свидетельства как о самом Скуратове-Бельском, так и о России его времени.

Карьера незнатных фаворитов монарха оказалась под угрозой. На исходе 1572-го они должны были почувствовать себя людьми, стоящими на краю пропасти…

Государю Ивану Васильевичу предстояло решить: как поступить с «худородными» опричными вьдвиженцами. Они делились на две части. Во-первых, те, кто мог еще оказаться полезен. Во-вторых, те, в ком острой нужды не ощущалось.

К первой группе следует отнести толковых военачальников, дипломатов, администраторов. Иначе говоря, людей «безнинского» типа — тех, кто проявил к своему делу очевидные способности. Их оказалось не столь уж много.

Вторую группу составляли «исполнители», среди которых Малюта был самым «ярким» деятелем, и просто лояльные прихлебатели, собутыльники, шуты.

Самые никчемные, самые ненужные из тех, кто входил во вторую группу, оказались «отбракованными». Их просто опустили до уровня служебных назначений, адекватных их происхождению. Никакого воеводства, никакого сидения на высоких административных должностях. Влиятельные временщики вернулись к положению рядовых служильцев.

С «исполнителями» было сложнее. Они могли еще пригодиться. Отмена опричнины явилась своего рода компромиссом с верхушкой военно-служилого класса. Но казни никуда не исчезли. На протяжении грозненского царствования еще не раз грянут устрашающие репрессии. Они всего лишь сократятся в масштабах: не будет второго Новгорода, не будет второго «расследования» по «делу Федорова», не будет и нового лета 1570 года, когда за день могли публично уложить 120 человек… Но «исполнители» еще понадобятся. Например, когда царю потребуется травить собаками новгородского владыку Леонида, предварительно нарядив его в медвежью шкуру. Или когда придет черед «ликвидировать» знаменитого полководца и очень богатого вельможу князя М. И. Воротынского… Положительно, «исполнители» еще окажутся нужны. Вот только не в таких количествах и не столь часто, как раньше.

Перспективы Григория Лукьяновича после опричнины выглядят смутно. Оставил бы его царь при себе «на всякий случай»? Возможно. Но мог и не оставить: компромиссу, установившемуся в русском обществе после опричнины, не добавлял прочности тот факт, что рядом с монаршей особой присутствовала столь одиозная фигура — безродный палач, смертно ненавидимый тьмочисленной родней своих жертв. Почему бы не пожертвовать пешкой, отыгравшей свое? В конце концов, хорошего «исполнителя» на будущее можно выбрать и среди менее запятнанных кровью людишек…

А выбирать придется. И причина для этого — весьма серьезная.

Пока существовали две служилые иерархии — земская и опричная — карьера в них проходила по разным «правилам игры». В верхнем эшелоне земщины сохранялось традиционное для середины XVI века абсолютное преобладание «княжат» и старых боярских родов. А в опричнине царь мог «подтянуть» на самый верх людей никоим образом не родовитых. «Подтянуть» до определенного предела: в опричнине были свои местнические тяжбы, и царь Иван Васильевич хоть и мог порой обидеть более знатных людей, продвигая весьма худородного служильца, но отменить местнические счеты совсем, как систему, не имел возможности. Даже не пытался.

Так вот, осенью 1572 года одна из двух иерархий пропала. Свернулась с громким хлопком. Следовательно, те, кто служил в этой новой, ныне пропавшей иерархии, должны были войти в старую, земскую иерархию. Теперь в отношении всех этих людей начали работать доопричные традиции и доопричные «правила игры». А значит, «вытянуть» всех опричников на прежний уровень служебных назначений оказалось просто невозможно. Для князя Ф. М. Трубецкого это обстоятельство ничего не значило, он возвышался над подавляющим большинством служилых аристократов России — что с опричниной, что без опричнины… Для князя Дмитрия Ивановича Хворостинина, лучшего опричного полководца, начинались серьезные сложности и упорная местническая борьба. Но и он по роду своему и по боевым заслугам мог претендовать на многое. Для худородных выдвиженцев новая ситуация означала приговор: им предстояло просто рассеяться в нижней части служилой пирамиды…

Лишь в отношении некоторых из них царь, очевидно, изъявил готовность жаловать паче знатности. Иными словами, создавать условия, при которых эта немногочисленная группа могла частично оставаться «у великих дел». В Думе. При дипломатическом ведомстве. В приказах и иных административных учреждениях.

С отменой опричнины для Григория Лукьяновича, как и прочих худородных выдвиженцев, резко сократились возможности продолжать карьеру на уровне прежних высоких чинов. Особенно в армии, где «правильность» назначений в соответствии с «породой» и «отечеством» отслеживалась четко. Таким образом, падение Малюты по служебным назначениям должно было произойти с полнейшей неизбежностью…

Но, стоит повторить, небольшой группе самых нужных государь мог предоставить особую возможность отличиться: тогда возникал шанс распространить на них благоволение, уже никак не связанное со статусом этих людей в опричнине. Свой «двор» у царя сохранялся до самой его кончины, и там, в составе «дворовых людей», отыскались бы высокие ответственные посты для подобных «парвеню». Они уже не могли бы стать ключевыми фигурами воеводского корпуса — исчезла опричная армия. Они уже не могли бы стать наместниками в крупных городах — исчезли города и крепости опричные. А по «отечеству» неродовитые опричники не смели тягаться при назначении на воеводство и наместничество с родовитыми «княжатами». Но придворная служба, дипломатия и выполнение разного рода личных поручений царя еще могли удержать на изрядной высоте кое-кого из прежних опричных «выскочек». Итак, требовалось показать новые, явные заслуги перед монархом и землей. Вот только отличия эти должны были иметь действительный вес в глазах всей служилой аристократии…

И монарх провел самых нужных через испытание кровью. Через смертельный риск. Так, чтобы уцелевшие получили «второй шанс» честно.

На примере последних месяцев в жизни Григория Лукьяновича эта необычная ситуация прослеживается со всей ясностью.

Осенью 1572 года русская армия сосредоточивалась для большого похода на ливонском фронте. Планировалось масштабное наступление. Армию возглавил сам государь, не появлявшийся на западном театре военных действий со времен «Полоцкого взятия» 1563 года. Требовалось переломить ситуацию вялотекущих боевых действий, когда ни одна из сторон не могла добиться решительной победы.

Иван Васильевич искал военного успеха не только по причинам стратегическим или тактическим. Вероятно, царь стремился также восстановить собственный авторитет удачливого военачальника. Великая победа над татарами на Молодях была одержана несколько месяцев назад без его участия. Монарх пережидал нашествие крымцев в Новгороде Великом. Это могло не лучшим образом сказаться на его репутации. Следовало обновить лавры отважного полководца…

3 декабря 1572 года русской полевой армии назначен был срок для общего сбора «на Яме» для похода «на свийские немцы». Для новой кампании наше командование сконцентрировало немалые людские ресурсы: войско ливонского короля Магнуса, отряд наемников Юрия Францбека, отряды служилых татар, шесть русских полков, государев двор и мощную осадную артиллерию. Это огромная сила, какой давно не собирало Московское государство.

Среди прочих служилых людей отправился в зимний поход и Григорий Лукьянович. Как показывает разрядная запись, он был понижен до уровня прежних своих назначений. Теперь Малюта не воевода, а всего лишь «ездит за государем» вместе с Василием Грязным[190]. Это очень неопределенная должность: не воевода, не голова, не рында, а нечто вроде почетного сопровождения. Либо за этой неопределенностью должен был последовать новый взлет, либо… завершение фавора.

27 декабря московское войско явилось под стены ливонского замка Пайда (Вессенштайн). Он занимал стратегически важное положение — на полпути от Нарвы, Юрьева и Феллина (уже взятых нашими воеводами) к Ревелю. Пайда считалась крепким орешком: полевые соединения Ивана IV безрезультатно приступали к ней в 1558, 1560 и 1570 годах{40}. Здесь ожидали встретить жестокое сопротивление.

Но на сей раз крепость располагала лишь незначительным количеством защитников. Большой битвы не получилось.

Русские пушкари расположились с орудиями на позициях и обрушили на стены Пайды убийственный огонь. Они сумели проломить немецкие укрепления. 1 января 1573 года замок удалось взять штурмом, через пролом. Во главе отрядов, бравших Пайду приступом, под вражеским огнем, шли видные опричники, желавшие получить тот самый «второй шанс»: Михаил Безнин, Роман Алферьев, Василий Грязной[191]. Что ж, они сумели выполнить свою задачу и честно, на глазах у всего воинства, заслужили государево благоволение.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Малюта Скуратов"

Книги похожие на "Малюта Скуратов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Володихин - Малюта Скуратов"

Отзывы читателей о книге "Малюта Скуратов", комментарии и мнения людей о произведении.