Борис Ефимов - Десять десятилетий

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Десять десятилетий"

Описание и краткое содержание "Десять десятилетий" читать бесплатно онлайн.

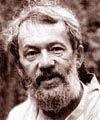

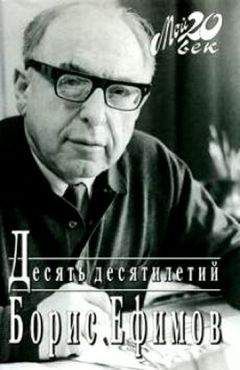

Наверное, далеко не все читатели узнают в лицо этого человека с мягкой улыбкой и мудрым, слегка ироничным взглядом из-под очков. Зато, увидев его рисунки, сразу скажут: это Борис Ефимов! Потому что с самого раннего детства, еще не умея читать, все узнавали этот уверенный, тонкий штрих и эту четкую линию. Годы шли, времена менялись… Только почерк Мастера, невзирая ни на что, остается неизменным. И совершенно в своем стиле написал художник эту книгу. Такими же тонкими, уверенными, лаконичными штрихами создает он выразительные портреты тех, кто встречался ему на жизненном пути. А список этот длинен и впечатляющ: Сталин и Троцкий, Маяковский и Луначарский, Кукрыниксы и Херлуф Бидструп… И самый близкий и дорогой автору человек — его брат, замечательный журналист Михаил Кольцов, сгинувший в сталинских застенках… В книге Бориса Ефимова переплетаются смешное и трагическое, светлое и мрачное, и разделить их невозможно, потому что все это вместе и есть жизнь.

Борис Ефимович Ефимов — ровесник века. Он родился в 1900 году и пережил вместе со своей страной все, что выпало ей на долю: войны и революции, нэп и военный коммунизм, страшные 30-е и грозные 40-е, «холодную войну» и «оттепель», «застой» и «перестройку» и, наконец, наши времена, которым еще предстоит подобрать название… И все это он не просто видел, слышал и запоминал, а еще и рисовал.

С 1922 года Борис Ефимов — один из ведущих карикатуристов «Правды», «Известий», «Крокодила». Его карикатуры на злободневные политические темы всегда имели широкий резонанс и за рубежом (изображенный на одной из них английский премьер сэр Остин Чемберлен даже прислал советскому правительству ноту). Но гораздо важнее другое: в годы Великой Отечественной войны газеты с рисунками Бориса Ефимова бойцы не пускали на самокрутки, а бережно хранили в вещмешках и полевых сумках…

Борис Ефимович по-прежнему бодр, энергичен и полон юмора. И смело глядит с нами в новый век!

— Позвольте. Кто вы? — спросил я.

— Я — Пономарев, Борис Ефимович, — был ответ. — Неужели не узнали? Меня к вам подселили.

— Да, да. Конечно, Коля. Простите. Ну, если подселили, то и живите. Только курите поменьше.

Мы подружились. Он был очень смешливым, я ему в этом не уступал, и мы всегда весело проводили время, бывали в гостях у немецких друзей. Случалось, что обменивались дружескими услугами: я был его переводчиком в магазинах, когда он приобретал какие-нибудь вещи для жены и дочери, а он в свою очередь примерял на себя в обувном магазине «мокасины» для моего взрослого внука Виктора (у них оказался одинаковый размер ноги).

…Природа щедро одарила Николая Афанасьевича — незаурядным талантом художника и отличными способностями организатора и руководителя. И эта двойственность сильно осложнила всю его жизнь. Сначала оба Пономарева мирно уживались, но чем дальше, тем больше Пономарев-руководитель стал немилосердно теснить Пономарева-художника. Чем дальше, тем меньше времени Николай Афанасьевич проводил в своей творческой мастерской и тем больше — на заседаниях всевозможных съездов, президиумов, секретариатов, выставкомов, комиссий, художественных советов, международных конференций, в приемных и кабинетах вышестоящих инстанций, где надо было «пробивать» дела и проблемы многотысячного коллектива художников. Кто может подсчитать, сколько интересных художественных замыслов, сколько замечательных графических серий, сколько портретов и пейзажей остались неосуществленными, незаконченными, а то и неначатыми по той причине, что Пономарев — председатель Союза художников или потом Пономарев — президент Академии художеств был по горло занят своими руководящими делами и обязанностями. Год от года растет его авторитет, а главное, убежденность художников в его незаменимости, как руководителя. В самом деле, кто еще, по общему мнению, мог бы, подобно Пономареву, управлять этим сложнейшим, многотысячным, многонациональным, многожанровым и многовозрастным конгломератом мастеров изобразительного искусства, о котором, перефразируя Пушкина, можно было бы сказать: «Какая смесь племен и лиц, проблем, амбиций, интересов…» Кто бы тут не растерялся перед этой лавиной ежедневно, ежечасно возникающих дел и вопросов — творческих, производственных, финансовых, персональных, требующих быстро и оперативно проявить — когда безапелляционную твердость характера, а когда мягкую разумную уступчивость, строгую хозяйственную рачительность или широкую благосклонную щедрость, жесткую принципиальную непримиримость или гибкую дипломатическую снисходительность. Проявить умение в каждом отдельном случае отделить главное от второстепенного и принять решение, правильное с точки зрения руководителя, если даже оно вызывает чье-то сомнение и неудовольствие. Такое умение дано было Пономареву, как говорится, от Бога. И нес он этот свой, подчас неблагодарный, «руководящий» груз мужественно и без видимого напряжения. В этом ему, несомненно, помогало чувство юмора, никогда его не покидавшее. Я, во всяком случае, не упомню такого собрания или заседания с участием Пономарева, которое не огласилось бы дружным смехом после какого-нибудь его шутливого замечания или веселой реплики. Но он, конечно, не был ангел во плоти, бывал и раздраженным, сердитым, резким. Такая, как говорится, работа…

К шестидесятилетию Пономарева в газете «Советская культура» был напечатан мой очерк о нем под названием «Художник-гражданин». И с тех пор это стало в нашем общении его шутливым «титулом». На одном из подаренных мне им альбомов он написал: «Дорогому, уважаемому Борису Ефимовичу! Всегда с уважением. Всегда с восторгом. Всегда с любовью. Ваш Н. Пономарев, “художник-гражданин”».

В гуще всяческих дел, при его огромной занятости, да и моей тоже, мы не упускали случая пошутить, побалагурить, посмеяться. Припоминаю, как однажды, когда он отправлялся в Японию, я попросил его передать моему сыну связку сушеных грибов. А потом в шутку сочинил обвинение, что грибы переданы сыну с крупной недостачей. И Пономарев, хохоча, «признался», что четыре гриба были дома сварены в супе в день его отъезда.

Вообще я любил слышать его жизнерадостный смех и нередко звонил на квартиру к нему без всякого дела, а только для того, чтобы рассказать какой-нибудь анекдот и вместе с ним посмеяться. Обычно телефонную трубку поднимала его жена Нина Семеновна Буденная — дочь легендарного маршала. Происходил обычно такой диалог:

— Ниночка Семеновна? Беспокоит некто Ефимов. Как самочувствие «художника-гражданина»?

— Здравствуйте, Борис Ефимович. Я вас сразу узнала. Сейчас посмотрю, не дрыхнет ли он.

«Художник-гражданин» брал трубку, и мы начинали, смеясь, «трепаться».

К сожалению, все чаще Нина Семеновна, взяв трубку, отвечала: «Коля спит», «Коля отдыхает», «Коля себя плохо чувствует».

А «художник-гражданин» больше не брал трубку, и я больше не слышал его жизнерадостного смеха.

Серьезное заболевание, с которым не смогли справиться врачи, свело его в могилу.

Много общего с Пономаревым у его преемника в Академии художеств Зураба Константиновича Церетели, которого сам Пономарев незадолго до своей безвременной кончины выдвинул на пост вице-президента. То же органичное сочетание двух тесно связанных ипостасей — художественно-творческой и хозяйственно-организаторской. Уроженец Кавказа, Церетели органично вошел в жизнь Москвы неотъемлемой и чрезвычайно популярной фигурой. И он сам, и его произведения стали предметом неутихающих горячих споров, диаметрально противоположных суждений, непримиримых «за» и «против». Мне довелось побывать в его творческой мастерской, и о своих впечатлениях я рассказал в статье, которую назвал «О спорном и бесспорном». Спорными, несомненно, являются некоторые произведения Зураба Константиновича. Но так испокон веков происходит в искусстве — одним нравится, другим не нравится, одни принимают, другие отвергают, одни восхищаются, другие негодуют. Судьей и арбитром в этих спорах является только Время — оно выносит окончательный приговор. И тому традиционный и классический пример — Эйфелева башня. Возведение ее в свое время вызвало резкое возмущение и протерты культурнейших людей Франции. А Время сделало ее символом Парижа. Очень многие были против восстановления Храма Христа Спасителя, взорванного по приказу Сталина, считая, что эти огромные средства лучше использовать для постройки жилых домов. Но благодаря инициативе и настойчивости мэра Москвы Юрия Лужкова, Храм восстал во всем своем великолепии и становится, несомненно, одним из главных архитектурных и эстетических символов столицы. Конечно, москвичи, которым придется подождать с въездом в новые квартиры, недовольны. Но таково извечное противоречие между сиюминутно-житейскими потребностями людей и великими созданиями зодчества, устремленными в века. (Вероятно, средства и силы, потраченные на возведение Храма Нотр-Дам в Париже, тоже можно было бы использовать для постройки домишек для парижан…)

Вернемся, однако, к тому, что, на мой взгляд, является бесспорным в творчестве и деятельности Зураба Церетели. Это — исключительный размах, широчайшие масштабы, неукротимая энергия, с какими он осуществляет свои скульптурные, зодческие, живописные и иные неиссякаемо возникающие у него замыслы. Он — и дизайнер, и график, и керамист. Он удивительный мастер мозаики, эмали, стекла, бронзы, пластика, дерева, мрамора, всяких других неожиданных и непредсказуемых материалов. При этом у него хватает энергии быть собственным управляющим делами, проектировщиком, прорабом, экономистом, финансистом и юристом. Будучи единогласно избранным президентом Российской Академии художеств, он сразу же взялся за коренную ее перестройку и в прямом, и в переносном смысле. По его инициативе рождаются планы новых интересных мероприятий, экспозиций, зарубежных выставок, приходят новые люди, к заново отремонтированному зданию Академии присоединяются новые дома, помещения, выставочные залы. Все это благодаря неиссякаемой инициативе и энергии Зураба Церетели. И это — то, что бесспорно.

Глава тридцать вторая

…И опять, оставив в прошлом восьмидесятилетие, помчались годы, как всегда, незаметно подкрался год 85-й. И он принес мне большое горе — ушла из жизни Раиса Ефимовна, моя жена. Мы поженились с ней в 1930 году, то есть на пять лет превысили право на «золотую свадьбу». Но честно сказать, не всегда безоблачными были наши супружеские отношения. И причина тому всегда одна и та же — моя постоянная и незыблемая забота о первой своей жене и сыне, которых я не переставал любить. Назовите это, как хотите — двоеженством, двоесемейственностью, двоепривязанностью, двуличием или двусердечием, благородством или подлостью, но факт таков, что на протяжении более полувека для меня были одинаково дороги оба дома, обе семьи. Нелегко это было — что и говорить… Раза два или три мы с Раисой Ефимовной на этой почве разводились, а потом снова «сводились»… Но время — этот великий целитель и успокоитель (по-научному — «транквилизатор») — все уладило, все поставило на свои места, всех примирило и успокоило. Во многом благодаря появлению с обеих сторон внуков — сначала в 1949 году Витика, а в 1953 году Андрюши. Есть в русском языке выражение «усыновил», «удочерил», а я могу прибавить к ним — «увнуковил», что я проделал по отношению к Витику. И сегодня 50-летний Витя дружит с 46-летним Андрюшей, как с родным братом, а их жены — как родные сестры.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Десять десятилетий"

Книги похожие на "Десять десятилетий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Ефимов - Десять десятилетий"

Отзывы читателей о книге "Десять десятилетий", комментарии и мнения людей о произведении.