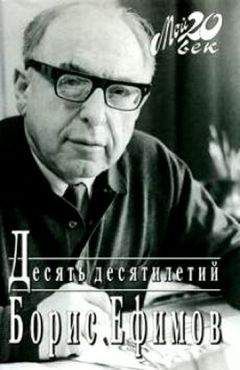

Борис Ефимов - Десять десятилетий

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Десять десятилетий"

Описание и краткое содержание "Десять десятилетий" читать бесплатно онлайн.

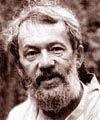

Наверное, далеко не все читатели узнают в лицо этого человека с мягкой улыбкой и мудрым, слегка ироничным взглядом из-под очков. Зато, увидев его рисунки, сразу скажут: это Борис Ефимов! Потому что с самого раннего детства, еще не умея читать, все узнавали этот уверенный, тонкий штрих и эту четкую линию. Годы шли, времена менялись… Только почерк Мастера, невзирая ни на что, остается неизменным. И совершенно в своем стиле написал художник эту книгу. Такими же тонкими, уверенными, лаконичными штрихами создает он выразительные портреты тех, кто встречался ему на жизненном пути. А список этот длинен и впечатляющ: Сталин и Троцкий, Маяковский и Луначарский, Кукрыниксы и Херлуф Бидструп… И самый близкий и дорогой автору человек — его брат, замечательный журналист Михаил Кольцов, сгинувший в сталинских застенках… В книге Бориса Ефимова переплетаются смешное и трагическое, светлое и мрачное, и разделить их невозможно, потому что все это вместе и есть жизнь.

Борис Ефимович Ефимов — ровесник века. Он родился в 1900 году и пережил вместе со своей страной все, что выпало ей на долю: войны и революции, нэп и военный коммунизм, страшные 30-е и грозные 40-е, «холодную войну» и «оттепель», «застой» и «перестройку» и, наконец, наши времена, которым еще предстоит подобрать название… И все это он не просто видел, слышал и запоминал, а еще и рисовал.

С 1922 года Борис Ефимов — один из ведущих карикатуристов «Правды», «Известий», «Крокодила». Его карикатуры на злободневные политические темы всегда имели широкий резонанс и за рубежом (изображенный на одной из них английский премьер сэр Остин Чемберлен даже прислал советскому правительству ноту). Но гораздо важнее другое: в годы Великой Отечественной войны газеты с рисунками Бориса Ефимова бойцы не пускали на самокрутки, а бережно хранили в вещмешках и полевых сумках…

Борис Ефимович по-прежнему бодр, энергичен и полон юмора. И смело глядит с нами в новый век!

«Раки» шли у Вахтангова с большим зрительским успехом, главным образом благодаря блестящей игре Гриценко, но надолго в репертуаре театра почему-то не задержались.

Как-то после очередного заседания художественного совета мы вышли вместе с Рубеном Симоновым и Сергеем Михалковым, сели в стоявший у подъезда «Москвич». Симонов рядом с шофером, мы с Михалковым сзади. Поехали. Симонов, не оборачиваясь, спросил:

— Скажи, пожалуйста, Сережа, что представляет собой этот Нариньяни? (Речь шла о фельетонисте-сатирике Семене Нариньяни, опубликовавшем недавно пьесу «Аноним».)

— Нариньяни? — переспросил Михалков. — А-а-рмяшка.

Я укоризненно толкнул Михалкова локтем, кивнув в сторону Симонова.

— Я спрашиваю, что он собой представляет как драматург? — повторил Симонов.

— А-а-армяшка, — невозмутимо повторил, заикаясь, Михалков.

Тут Симонов, повернувшись всем телом назад, сказал:

— Сережа, я все-таки попросил бы…

На что Михалков без малейшего смущения нравоучительно сказал:

— Ты что, Рубен, не знаешь п-п-поговорку — е-е-врея грек обманет, а г-грека — армянин. А вместе всех троих — р-российский д-дворянин.

И мы трое, представлявшие, за отсутствием грека, все упомянутые в поговорке национальности, дружно рассмеялись.

Наши с Рубеном Симоновым творческие биографии шли, разумеется, в совершенно различных жанрах искусства. Не так уж часто непосредственно соприкасались между собой многокрасочный и многогранный мир театра с острой, гротескной графикой сатирической публицистики. И наша с Рубеном многолетняя, искренняя дружба была основана скорее на личной взаимной симпатии, чем на общих творческих интересах. Во всяком случае, свое участие в работе Вахтанговского театра я рассматривал как случайность, а не закономерность, но должен признать, что Симонов видел «сродство» различных жанров искусства глубже и проницательнее, чем я. Об этом достаточно убедительно говорит его высказывание в книге «С Вахтанговым» по поводу спектакля «Свадьба» по рассказу А. П. Чехова. Вот как он сближает специфику театральной комедии и сатирической графики.

«..Работы французских художников Гаварни и Домье примерно соответствуют нужной эксцентрическому актеру степени типического обобщения и пластической точности. Смелые преувеличения в их искусстве помогают до конца воспринять образ. Искусство Гаварни и Домье — это искусство гротеска. Точно так же наши современные художники — Кукрыниксы, Борис Ефимов — лаконичными средствами добиваются исключительной силы воздействия на зрителя, дорисовывающего своей фантазией то, что дается в этом сжатом, по сравнению со станковой живописью, искусстве сатирического рисунка. Соотношения и пропорции между полотном, написанным маслом, и лаконичным рисунком графика такие же, как между драматическим актером и актером-эксцентриком».

На титульном листе этой книги Симонов написал:

«Дорогой Борис Ефимович. Я приветствую Вас как замечательного художника. В этой книге Вы найдете несколько слов и о себе. Люблю Вас. Рубен Симонов. 27 декабря 1960 года».

Глава двадцать седьмая

Так называемая хрущевская оттепель и ослабление «холодной войны» положили конец политике «железного занавеса», которая наглухо лишала возможности рядовых советских граждан пересекать границы нашей Советской Родины. И это сказалось прежде всего в появлении так называемых «круизов».

Загадочное слово «круиз» отнюдь не входит в основной фонд богатейшего русского языка. Вместе с тем оно привилось и даже обросло целым семейством производных понятий: «круизный», «круизник», «по-круизному» и т. п. Практически короткий термин «круиз» (от английского крейсировать, совершать рейсы) заменяет собой целое сложное понятие, которое можно изложить следующими словами: многодневное путешествие вокруг Европы большой и жизнерадостной ватаги советских туристов различного пола, возраста, семейного положения и самых разнообразных профессий, специальностей, темпераментов, характеров и вкусов.

Под круизы был отведен единственный большой комфортабельный теплоход «Победа». Попасть в число круизников было совсем не так просто, установилась даже некоторая очередь, поэтому мы с женой получили эту возможность не сразу, не в первый или второй, а, примерно, в пятый по счету круиз. Это было в 1959 году Вместе с нами путешествовали многие наши знакомые и друзья. Среди них молодой художник Давид Дубинский со своей женой Таней, дочерью известного писателя Всеволода Иванова. О Дубинском хочу рассказать несколько подробнее.

Его имя впервые было упомянуто в печати в 1936 году в газете «Известия», на страницах которой опубликовали заметку о выставке карикатуристов-любителей. Были названы наиболее удачные работы этой выставки и среди них рисунки шестнадцатилетнего Дубинского. Автором этой заметки был я.

Вскоре я познакомился и с самим Дубинским — высоким, красивым, темноволосым юношей, державшим себя очень скромно и даже застенчиво, но с большим чувством собственного достоинства. В нем чувствовалась хорошая уверенность в себе и спокойная внутренняя сила. Дубинский не раз приходил ко мне и очень внимательно прислушивался к замечаниям и дружеским советам, которые я высказывал по поводу его первых опытов в карикатуре. Мне думалось тогда, что наша сатирическая графика приобретает талантливого и многообещающего рисовальщика.

Однако Дубинский не стал карикатуристом, хотя присущее ему чувство юмора носило ярко выраженную сатирическую окраску. Другие струны — романтическая и лирическая — звучали в его душе сильнее, и именно они определили дальнейший путь молодого художника. Его привлек к себе огромный, многообразный и неисчерпаемый в своем богатстве мир литературных образов: Дубинский решительно и навсегда вошел в интересный и увлекательный графический жанр, тесно связанный с художественной литературой — он целиком посвятил себя книжной иллюстрации.

Надо сказать, что в словах «иллюстрация», «иллюстратор» звучит иногда интонация порицания или упрека, когда имеют в виду тех художников, которые не поднимаются в своих работах выше, может быть, и добросовестного, но пассивного следования сюжету. Вместе с тем, мы хорошо знаем и высоко ценим творчество замечательных мастеров иллюстрации, обладавших чудесной способностью создать яркое пластическое перевоплощение литературных образов, окрасить их своим личным отношением и тем самым придать им качество нового, самостоятельно существующего произведения искусства. Вспомним хотя бы иллюстрации Доре к Сервантесу, Домье к Бальзаку, Врубеля к Лермонтову, Шмаринова к Толстому, Кибрика к Роллану, Кукрыниксов к Лескову и Чехову.

Такой полноценный творческий «перевод» с литературного языка на язык изобразительный по плечу только художникам с яркой фантазией, способным к глубокому раскрытию идейного замысла писателя, к проникновению в сущность общественного и психологического облика его персонажей.

И Давид Дубинский, бесспорно, стал одним из таких художников. Это, естественно, пришло не сразу. Уже в первых своих опытах в этой области — рисунках к произведениям Теккерея, Диккенса, Гюго — он показал себя вдумчивым и серьезным художником. Но в полную силу расцвело и возмужало его замечательное дарование, когда он обратился к произведениям родной русской беллетристики. Работа над литературными образами английских и французских классиков была только преддверием (очень плодотворным и, вероятно, необходимым) к важнейшему этапу в творчестве Дубинского — циклу иллюстраций к повестям Аркадия Гайдара. Появление в 1950 году рисунков к трогательной повести о маленьких братьях Чуке и Геке стало настоящим праздником советской книжной графики. Эта работа восхитила свежестью и поэтичностью художественного языка, жизненной наблюдательностью, доброй взволнованностью чувств, умным теплым юмором — драгоценными качествами, говорившими о том, что в ряды советских художников-иллюстраторов пришел настоящий большой мастер, живой, горячий, с острым чувством современности. Иллюстрации к повести Гайдара завоевали всенародное признание. Молодому художнику была присуждена высокая награда — Сталинская премия.

В этой связи я припоминаю, как незадолго до опубликования списка лауреатов в печати появилась статья президента Академии художеств Бориса Иогансона. В ней содержался краткий обзор произведений изобразительного искусства, представленных на соискание этой, весьма и весьма существенной в ту пору, награды. Среди прочих имен фигурировали также Б. Ефимов и Д. Дубинский. При этом ни единым словом не упоминалось о премиях. Но по неписаному уставу той поры все понимали, что Иогансон, как член Комитета по присуждению Сталинских премий, уже в курсе принятых решений. Помню, мне позвонил радостно возбужденный Дубинский и поделился этими соображениями. И мы действительно оказались в списке лауреатов, под которым стояла подпись самого Сталина. А это в ту страшную пору было ох как важно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Десять десятилетий"

Книги похожие на "Десять десятилетий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Ефимов - Десять десятилетий"

Отзывы читателей о книге "Десять десятилетий", комментарии и мнения людей о произведении.