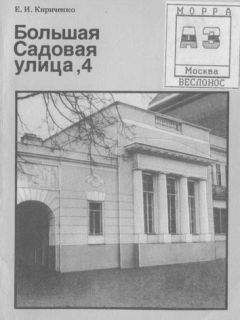

Евгения Кириченко - Большая Садовая улица ,4

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Большая Садовая улица ,4"

Описание и краткое содержание "Большая Садовая улица ,4" читать бесплатно онлайн.

На одной из самых оживленных магистралей столицы — Садовом кольце, близ площади Маяковского, стоит небольшой дом. В окружении расположенных поблизости многоэтажных громад он кажется особенно хрупким. Его главный, выходящий на Большую Садовую фасад* украшенный торжественным портиком из четырех колонн дорического ордера, обнаруживает некоторое сходство с особняками начала прошлого столетия. Однако дом сравнительно молод. Его построил выдающийся архитектор Ф. О. Шехтель.

Книга знакомит с одним из примечательных эданий Москвы — домом, сооруженным крупным зодчим конца XIX — начала XX века Федором Осиповичем Шехтелем. Выдающийся памятник архитектуры принадлежит к своеобразной разновидности жилых домов, построенных архитекторами для себя.

Рассказывается также о других домах, которые построил в Москве Шехтель, а также о замечательных людях, с которыми связана история дома на Большой Садовой, — членах семьи Шехтеля, о военачальнике Р. П. Эйдемане и скульпторе И. Д. Шадре.

В интерьере поражает другой образ, столь же любимый и содержательно значимый для модерна, — парадной лестницы в виде высоко взметнувшейся волны, волнообразных перил. Главную для вестибюля и парадной лестницы тему на первом этаже варьирует волнообразный рисунок паркетного пола, решетки, заполняющей архивольт двери в столовую и наличник ее входного проема.

Выразителен, впечатляет героико-драматическим характером архитектуры и крупномасштабностью особняк А. И. Дерожинской (проект 1901 г.; Кропоткинский, бывш. Штатный, пер., 13). Первое, что обращает на себя внимание в этом здании, — огромное окно-витраж центрального ризалита. Лаконизму и грандиозности этого колоссального окна-стены сродни крупные и строгие формы самого здания. Здесь, как и в особняке Рябушинской, Шехтель как бы делает шаг в сторону классицизма. В отличие от несколько нарочитой в своей живописности асимметричной композиции особняков 1890-х годов в особняках 1900-х годов обнаруживается стремление к внутренней усложненности при видимой простоте. Композиция остается асимметричной, хотя приемы, вызывающие ощущение симметрии, акцентированы. В сочетании с крупными, простыми, близкими к квадрату формами это придает облику зданий монументальность и значительность. А постоянные отступления от симметрии вызывают заложенное изначально в композиции сооружения ощущение внутреннего драматизма.

Особняки Шехтеля 1890-х — начала 1900-х годов во многом предопределили облик застройки переулков, расположенных между Бульварным и Садовым кольцом (арбатских, пречистенских, поварских и т. п.).

Открытия, которыми отмечены проекты особняков 1890-х годов, находят отражение в проектах общественных зданий начала 1900-х годов. Таковы скоропечатня А. А. Левенсона в Трехпрудном переулке (№ 9) и известный едва ли не каждому жителю нашей страны Ярославский вокзал.

От Ярославского вокзала, ставшего опять-таки событием в отечественной архитектуре, как и от его двойников — павильонов в Глазго, начинается жизнь одного из важнейших направлений модерна, известного под названием неорусского стиля. Шехтель по-новому, свежо и непредвзято, переосмысливает наследие древнерусского зодчества и народного искусства.

Композиция Ярославского вокзала проста, легко запоминается. Вместе с тем она кажется неисчерпаемой в своем многообразии. Из-за асимметрии расположения башенные объемы с каждой новой точки обзора группируются по-разному, видятся в новых сочетаниях; благодаря этому по-разному выглядит и сооружение в целом. Здесь явственно обнаруживается новаторство Шехтеля — мастера городского ансамбля. Здание вокзала выделено из среды не только пространственной обособленностью, но и специфической замкнутой круговой группировкой башен. Одновременно те же башни становятся новым средством включения здания в окружающую застройку и расширения сферы его художественного воздействия. Перестройка Ярославского вокзала по проекту Шехтеля предопределила изменение характера сложившегося здесь к концу прошлого столетия ансамбля, сформированного обрамляющими пространство площади фасадами зданий трех вокзалов и аможни близ Николаевского (ныне Ленинградский) вокзала. Работа Шехтеля переставила акценты. Отныне главная роль в создании художественного единства площади переходит к перекличке и пространственным связям башнеподобных объемов.

•Но башни — главный элемент композиции при восприятии здания с далеких точек врения. Вблизи обращает на себя внимание то, что в Ярославском вокзале, как и в других сооружениях Шехтеля, нет эстетически нейтральных частей.

Художественной выразительностью наделяется каждая деталь. Фактура и цвет облицовочного материала, качество кладки и рисунок ее, пе говоря уже о многочисленных выполненных в керамической мастерской Абрамцева декоративных панно — все имеет первостепенное значение.

Очень красива была первоначальная отделка помещений вокзала, утраченная в ходе реставрации первой половины 1960-х годов. На фоне аскетически строгих линий интерьера выразительно выглядели деревянные панели и составлявшие с ними единое целое скамьи, стойки, будки — любимые модерном предметы архитектурной мебели. Им вторили оконтуренные бронзой параллелепипеды светильников из матового стекла на цепях. Стены главного зала украшали панно К. А. Коровина, изображавшие сцены жизни и пейзажи Русского Севера.

Созданный в 1902 году одновременно с Ярославским вокзалом проект приспособления театра Лианозова в Камергерском переулке для Московского Художественного театра стал еще одним шедевром исключительно насыщенного и богатого вершинными достижениями десятилетия в творчестве Шехтеля. Уникальность здания Художественного театра — в программности его архитектуры, в особом единстве, возникшем благодаря соответствию этических и художественных принципов всех причастных к его созданию лиц — возглавлявшейся К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко актерской труппы, субсидировавшего строительство театра С. Т. Морозова, проектировавшего здание архитектора Ф. О. Шехтеля и одного из основных авторов молодого театра — А. П. Чехова. Чехов, его драматургия были символом и знаменем молодого театра. Шехтель, спроектировавший необычный интерьер с летящей чайкой на сразу ставшем знаменитым занавесе, средствами архитектуры сумел создать единственное в мировой практике материальное выражение художественной программы конкретного театрального коллектива. Здание Художественного театра превратилось также в первый, еще при жизни поставленный Чехову рукотворный памятник, за которым, однако, видится большее — памятник духовным исканиям целого поколения русской интеллигенции, воодушевленной идеалами справедливости, добра и красоты.

Менее всего Шехтель изменил фасады театра. Но новый интерьер самыми простыми средствами, в основном окраской стен, деревянными панелями со скамьями в фойе, скромной орнаментальной росписью, где лейтмотивом проходит тема волн и летящей над ними чайки, зодчий сумел превратить в подлинный Храм Искусства. Влияние этого сооружения на характер общественного интерьера начала XX века бесспорно.

С именем Шехтеля по праву связывают и облик еще одной, бурно растущей, урбанизирующейся Москвы — Москвы крупных торговых, банковских, конторских зданий и многоэтажных жилых домов, чаще известных под названием доходных. Проектированием этих типов зданий Шехтель занимается по преимуществу в последние годы XIX — первые полтора десятилетия ХХ. века — до начала первой мировой войны. Однако личный вклад Шехтеля в создание этих зданий был настолько значителен, спроектированные им сооружения при неповторимой индивидуальности каждого обладали столь выраженными чертами общности и настолько разительно отличались от типичных для второй оловины XIX века аналогичных построек, что в соз-ании современников произошла невольная аберрация, солютизировалась именно эта сторона творчества зодчего, действительно, очень яркая. В результате отходила на второй план, забывалась другая — связанная с происходившим на рубеже 1900—1910-х годов новым поворотом к классическому наследию и ордерной архитектуре — к Ренессансу, римской античности и, что самое главное, к наследию классицизма, в первую очередь отечественного. Шехтель и здесь сумел сказать свое неповторимое слово — достаточно назвать кинотеатр «Художественный» и собственный дом архитектора на Большой Садовой улице.

В работах Шехтеля органично сливались уважение к традиции с присущей московским зодчим смелостью поисков. Он сумел с предельной выразительностью воплотить наиболее характерные черты рационального направления, модерна, связанного по преимуществу с определенным типом зданий. Зависимость между стилем и назначением зданий предстает в торгово-промышленных и банковских сооружениях Шехтеля, так же как и в спроектированных им особняках, с полной очевидностью. Содержательная программа модерна, неотделимая от идеи благотворного, пересоздающего личность влияния искусства, ярче всего представлена особняками. Социальные процессы и настроения, связанные с ростом торговли, промышленности, науки, развитием городской жизни, транспорта — со всем, что позднее стало обозначаться термином урбанизация, наиболее последовательно выражены в архитектуре зданий делового назначения.

Схема этих сооружений проста и однотипна. Внутреннее пространство каждого этажа изначально представляет единый колоссальный вал, перекрытия которого опираются на железные стойки каркаса. Эта конструкция и легла в основу композиции фасадов деловых зданий. Главной ее особенностью и основным средством художественной выразительности становится мерный ритм огромных окон. Ширина их чаще всего соответствует шагу опор, высота — высоте помещений от пола до потолка. Стремясь к монументальности облика зданий, зодчий укрупняет членения фасада, трактуя окна, расположенные на одной вертикальной оси, как единую крупную форму, акцентируя вертикальные членения — простенки между окнами и нейтрализуя междуэтажные членения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Большая Садовая улица ,4"

Книги похожие на "Большая Садовая улица ,4" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгения Кириченко - Большая Садовая улица ,4"

Отзывы читателей о книге "Большая Садовая улица ,4", комментарии и мнения людей о произведении.