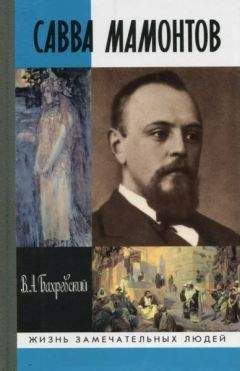

Владислав Бахревский - Савва Мамонтов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Савва Мамонтов"

Описание и краткое содержание "Савва Мамонтов" читать бесплатно онлайн.

Книга известного писателя и публициста В. А. Бахревского представляет биографию одного из ярких деятелей отечественной истории. Савва Мамонтов — потомственный купец, предприниматель, меценат, деятель культуры. Строитель железных дорог в России, он стал создателем знаменитого абрамцевского кружка-товарищества, сыгравшего огромную роль в судьбе художников — Репина. Поленова. Серова, Врубеля, братьев Васнецовых, Коровина, Нестерова.

Мамонтов создал Частную оперу, которая открыла талант Шаляпина, дала широкую дорогу русской опере — произведениям Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Даргомыжского, Верстовского, заложила основы русской вокальной школы и национального оперного театра.

— Оркестр у нас мал да удал. Три недели — это три недели. Смотря как работать… Авось! Моя «авось», Семен Николаевич, добренькая, не подведет.

И пошла-поехала рождественская мамонтовская карусель. Сооружали кита с двигающимися плавниками, строили корабль, писали Подводное царство, думали, как сделать, чтобы рыбы плавали…

Жизнь тоже шла своим чередом. Приезжал Цорн, писал портрет Саввы Ивановича. Писал Савву Ивановича Врубель. У Цорна портрет как портрет, добротный, мастерский. У Врубеля все вздыблено, и это все — испуг, который тотчас рождается в душе зрителя. Стоймя стоит белая накрахмаленная рубашка, словно за горло схватила. Одна рука у Саввы Ивановича холеная, вольготная, в перстнях, другая сжата судорогой. В лице что-то от Ивана Грозного, уж такая власть! — и ужас: увидел неотвратимое, чего не отмолить. Кресло огромное, верхняя часть тела восседает, как монумент, а ноги вот-вот кинутся бежать, в ногах суетливость, нетерпение…

Понравился ли врубелевский портрет Савве Ивановичу или напугал, неизвестно. Демонизм мог льстить Савве Великолепному.

1897 год для нашей империи благополучный, значительный. Николай II «в воздаяние особых заслуг по врачеванию больных и раненых воинов» в Абиссинии 27 мая 1897 года Всемилостивейше соизволил пожаловать студентов Императорской Военно-Медицинской Академии имярек кавалерами ордена Св. Станислава 3 степени, а 7 сентября Петербург принимал Абиссинскую миссию, состоящую из русского авантюриста Николая Леонтьева, секретаря негуса Менелика и двух придворных чинов. У России появились интересы в Африке. На Востоке активность отечественной политики также никогда не угасала.

Мамонтов, изведав вкус не только славы, — это всего лишь газетный шелест, — но вкус дела, когда человек служит настоящему и будущему Отечества, теперь устремил свои взоры на Восток.

29 мая газета «Новое время» напечатала письмо Н. Михайловского (так подписал эту публикацию инженер Николай Георгиевич Гарин). Речь шла «о проектируемой постройке железной дороги вдоль западной границы Китая от Томска через Барнаул, Семипалатинск, Верный до Ташкента длиною с лишком в две тысячи верст и… стоимостью до 150 миллионов рублей».

За этим проектом стоял Савва Иванович Мамонтов. Его плечи уже лихостились без непомерной тяжести. Две тысячи верст, то, что надо. Он был уверен: великий, а главное, умный человек Витте ему, умному Мамонтову, единомышленнику, хватающему так же высоко, как сам Сергей Юлиевич, концессию на такую-то тяжкую для строительства дорогу выхлопочет и поднесет на блюдечке, с благодарностью. Кто? Кто еще осилит такое, чтоб быстро да прочно? Слава на славного работает, как верная лошадка. Над будущим радуги коромыслами сияли.

Ну а что же искусства? Разве мог Савва Великолепный ограничить себя Частной оперой?

19 июня в «Новом времени» появилось объявление: с начала 1898 года княгиня М. К. Тенишева и С. И. Мамонтов начинают издавать в Москве художественный журнал «Мир искусства». 20 июня было дано другое объявление: журнал «Мир искусства» станет выходить в Петербурге два раза в месяц. Редактором утвержден С. П. Дягилев. Первый номер читатели получат в ноябре текущего года.

Мамонтов и здесь успел, связал свое имя с началом деятельности «Мира искусства», с новой философией живописи и пластики.

Художественный мир преображался. В начале 1897 года состоялась юбилейная XXV выставка передвижников. Товарищество покинули Куинджи, Репин, В. Васнецов, Клодт, К. Маковский, но на юбилейной выставке участвовали все, кроме Куинджи.

Сергей Павлович Дягилев так высказался об этом событии: «Передвижная выставка из года в год отделывается от своей первоначальной окраски и становится гораздо разностороннее. Поворот этот следует приписать двум условиям: общей перемене требований и появлению молодежи московской школы, влившей совсем новую струю в нашу живопись. (В 1894–1895 годах в члены Товарищества были избраны Серов, Ендогуров, Корин, Бакшеев, Шанкс. — В. Б.) Отсюда, из этой кучки людей, от этой выставки надо ждать того течения, которое нам завоюет место среди европейского искусства».

Приглашая Серова участвовать в выставке молодых художников в музее барона Штиглица в Петербурге, а потом в Мюнхене, Дягилев был убежден в успехе новой школы: «Русское искусство находится в настоящий момент в том переходном положении, в которое история ставит всякое зарождающееся направление, когда принципы старого поколения сталкиваются и борются с вновь развивающимися молодыми требованиями. Явление это… вынуждает… прибегнуть к сплоченному и дружному протесту молодых сил против рутинных требований и взглядов старых отживших авторитетов».

Для Дягилева творчество такого новатора, как В. М. Васнецов, было невыносимо устаревшим, но в первых двух номерах «Мира искусства», вышедших в 1898 году, без всяких комментариев, журнал поместил множество иллюстраций васнецовских работ. В первом номере: «Затишье», «Битва скифов», «Богатыри», «Витязь у трех дорог», из росписей Владимирского собора — «Адам и Ева», «Никита Новгородский», «Нестор-летописец», «Прокопий Устюжский», орнаменты, а также фотографии шкафов, сделанных по рисункам Виктора Михайловича, и рисунок блюда. Во втором номере: фотографии Абрамцевской церкви и еще одного шкафа.

Видимо, это была редакторская уступка Мамонтову, который, давая деньги художественным бунтарям, оставался верным живописи Васнецова, пластике Антокольского.

Счастливый для русского искусства и для Саввы Ивановича 1897 год заканчивался премьерой «Садко». Представления состоялись 26, 28 декабря. На третье — 30 декабря — приехал из Петербурга Николай Андреевич Римский-Корсаков с супругой. Ради такого гостя — все лучшее напоказ. Вместо Алексанова Савва Иванович выпустил Шаляпина, вместо Негрин-Шмидт — Забелу-Врубель.

За два спектакля оркестр подтянулся, в очередной раз изумил Шаляпин и танец его возлюбленной Иолы Торнаги в Подводном царстве с кордебалетом русалок в виде серпантина, взятого из французского этуали. Иллюзия дышащего океана изумляла.

Но Римский-Корсаков не забудет своих огорчений и через много лет. Читаем в его воспоминаниях: «В оркестре помимо фальшивых нот не хватало некоторых инструментов; хористы в первой картине пели по нотам, держа их в руках вместо обеденного меню, а в четвертой картине хор вовсе не пел, а играл один оркестр. Все объяснялось спешностью постановки. Но у публики опера имела громадный успех, что и требовалось С. И. Мамонтову. Я был возмущен, но меня вызывали, подносили венки, артисты и Савва Иванович всячески меня чествовали, и я попал как „кур в ощип“».

Неистребимое «авось» исповедовалось Частной оперой так же свято, как и гениальность. Публика «авось» прощала. Оркестр, верно, жидковат. Итальянец Эспозито не понимает сути русского язычества, хранимого в напевах старины глубокой, исполняемой музыки не понимает! Но Секар-Рожанский как запоет: «Высота ль, высота ль поднебесная!» — сердце замирает. Слезы навертываются на глаза от плачей Волхвы-Забелы: «Уедешь в дальние края, увидишь синие моря». А варяг Шаляпин? — Скала. Бас Бедлевича — царя Морского — рокочет аки океан. Все мощно, все по-нашему, по-русски. Театр не вмещал желающих видеть и слышать. Мамонтов тотчас поднял цены, но люди денег не жалели.

Поговорка «Куй железо пока горячо» родилась в кузне, но это мудрость торгашей.

Савва Иванович, раскинув быстрым умом, предложил Рахманинову разучить и поставить «Майскую ночь». Римский-Корсаков нравится, на него идут, чего же от добра добра искать!

Работа закипела, но глубокой ночью 20 января, после постановки «Хованщины» Театр Солодовникова запылал.

Актеры, поднятые трезвоном, прибежали на Дмитровку и боролись с огнем, помогая пожарникам. Сцену с костюмерными, склады с декорациями спасли.

На следующий день труппа Частной оперы собралась в доме Мамонтова. Мамонтов предложил арендовать Интернациональный театр на Большой Никитской. Первый спектакль дали уже 24 января. Публики было мало, москвичи еще не поняли, что это та же Частная опера. Но поклонники поднесли дирекции Винтер серебряный венок с лентой: «Русская Частная опера. Правда в огне не горит и в воде не тонет. Вперед!»

Вперед так вперед! 30 января состоялась премьера «Майской ночи». Рахманинов, дирижируя, страдал за ошибки оркестра, за свою беспомощность, но Голову пел Шаляпин, и зрители были довольны.

Промахи критика высмеивала ядовито и по делу. О хористах в «Садко» было сказано: «Они необыкновенно сильны… в паузах. Если б хоть отчасти они были сильны там, где хору надо петь».

Недоделки, однако, не заслонили главного. Критик Н. Д. Кашкин писал в газете «Русские ведомости»: «После „Садко“ мы считаем Н. А. Римского-Корсакова решительно не имеющим соперников между современными композиторами в отношении художественного мастерства… Русской частной опере выпала на долю честь и даже историческая заслуга впервые поставить такое замечательное произведение».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Савва Мамонтов"

Книги похожие на "Савва Мамонтов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владислав Бахревский - Савва Мамонтов"

Отзывы читателей о книге "Савва Мамонтов", комментарии и мнения людей о произведении.