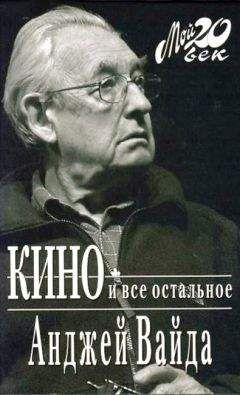

Анджей Вайда - Кино и все остальное

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кино и все остальное"

Описание и краткое содержание "Кино и все остальное" читать бесплатно онлайн.

Фильмы и театральные постановки польского режиссера Анджея Вайды вошли в золотой фонд мировой культуры. «Канал», «Пепел и алмаз», «Всё на продажу» стали началом нового кинематографа Польши. Ф. М. Достоевский занимает особое место в его творчестве — на многих сценах мира, в том числе на сцене «Современника», он поставил «Бесов».

Фото на суперобложке Виктора Сенцова.

Издательство благодарит Кристину Захватович, Анджея Вайду и Ирину Рубанову, а также краковское издательство «Znak» и Московский театр «Современник» за предоставленные фотографии.

Перевод с польского И. Рубановой.

Это стихотворение говорит правду, правду и только правду… Разве, приступая к съемкам «Канала», я не отдавал себе отчет в том, что не смогу сказать всей правды с экрана? Отдавал! Больше того, я знал, что условием создания картины является как раз как можно более глубокое ее сокрытие в драме индивидуальных судеб повстанцев. Был ли я сознательным лжецом? На что я рассчитывал? Я думаю, что я знал то же, что и противники картины из комиссии оценок, которые точно предвидели реакцию зрительного зала. Только они боялись его памяти, а я на нее делал ставку.

Помимо политических опасений, была еще художественная неуверенность; фильм, все действие которого разворачивается во тьме каналов, не сулил успеха. Но с первого знакомства с текстом Ставинского я знал, что берусь за работу, важную лично для меня. Я только боялся, сумею ли дать на экране достаточно сильный и убедительный образ. В 1956 году в Варшаве уже в основном разобрали руины, участок на Старом мясте ниже Каменных Сходков, снятый в финале «Канала», оставался последним, вот-вот здесь должны были приступить к расчистке руин. О том, чтобы снимать в канализационных стоках, не могло быть и речи. Встал вопрос о декорациях. Их построили в павильонах студии в Лодзи. Заполненные водой, в которой плавали куски изобретенной моими бесценными сотрудниками гадости, они выглядели очень правдоподобно.

За камерой, как и на прошлом фильме, стоял Ежи Липман, ему ассистировал Ежи Вуйцик. Для них не было ничего чересчур сложного, ничего невозможного. Камера низко плыла над самым шламом, заглядывала в черную пасть коридоров-тупи-ков либо снизу показывала зиявшие где-то высоко открытые люки каналов, откуда в черную пропасть внезапно врывался дневной свет.

Вначале предполагалось, что в роли подхорунжего Кораба выступит Збигнев Цибульский, но то, как Тадеуш Янчар сыграл в «Поколении» Яся Кроне, решило дело в его пользу. Действительно, тогда в польском кино не было более правдивого и более «киношного» актера. «Канал» — фильм молодых артистов, знавших Варшавское восстание исключительно по рассказам его участников] Не менее важно и то, что они не имели дела с довоенным польским кино и его несносной манерой исполнительства. Мы исповедовали итальянский неореализм, в нем искали художественный образец и вдохновение.

Я помню всего лишь две небольшие операции над текстом рассказа, сделанные с сугубо драматургической целью. Первая состояла в том, что все сцены, предшествовавшие сходу в каналы, были резко сконденсированы, с тем чтобы в память зрителя врезался образ подземелья и тьмы. Вторым нововведением был закадровый голос в начале картины, представляющий героев и извещающих зал, что все эти люди вскоре погибнут и что зрители станут свидетелями последних часов их жизни. Все остальное было точным перенесением на экран персонажей, действия и ситуаций рассказа Ставинского.

* * *Сегодня трудно со всей определенностью сказать, как сложилась бы судьба «Канала», если бы не решение тогдашнего шефа кинематографии Леонарда Борковича послать картину на Каннский кинофестиваль, хотя именно у Борковича имелось больше всего возражений против сценария, именно он весьма скептически оценивал перспективу его реализации.

Успех в Канне, где публика и критика заинтересовались самим фильмом, а не его политическим контекстом, и прежде всего Специальный приз жюри, так называемая Серебряная пальмовая ветвь, смягчили претензии зрителей и отдельных критиков в Польше. Трудно удивляться первоначальной реакции нашей аудитории — значительную ее часть составляли участники Восстания или семьи, потерявшие тогда в Варшаве близких. Они уже залечили раны, оплакали потери и теперь хотели увидеть их моральную и духовную победу, а не смерть в смердящих стоках. Отсюда кислые комментарии, в которых ощущалось требование героизации Восстания, несмотря на его поражение. Владислав Бартошевский тогда написал:

«Канал» — это не исторический фильм о Варшавском восстании и не психологический фильм о Восстании. <…> Поэтому точнее было бы оценивать его как образ внутренних конфликтов, переживаний и чувствований людей перед лицом нависшей над ними смерти. Однако это была бы оценка односторонняя, потому что независимо оттого, в какой степени намерения авторов совпадают с рекламой фильма, сотни тысяч зрителей ищут и будут искать в «Канале» некоей обобщенной правды о Варшавском восстании и не найдут ее там».

Бартошевский прав, но парадоксальным образом отсутствие подробностей, так хорошо знакомых участникам Восстания, и сделало наш фильм понятным для тех, кто в Восстании участия не принимал. Несомненно, режиссером, самой историей назначенным сделать такую картину, должен был стать Ежи Зажицкий. Он руководил службой документации Восстания, снимал его с камерой в руках — кто же лучше его владел материалом?

Секрет успеха «Канала» лежал, конечно, в выборе темы, сделанном Ежи С. Ставинским. Правда, что повстанцев обидели и фильм обязан был их вознаградить. Руины Варшавы являли собой большой знак вопроса о смысле и целесообразности этого акта. Не героическая баррикада победителей, но канализационные коллекторы, где пытались спастись повстанцы, стали декорацией, в которой жила правда. Недавно из уст Ежи Гедройца я услышал более жесткий приговор: если катынское преступление лишило Польшу 15 000 высокообразованных людей, то Варшавское восстание довершило остальное — страна была брошена на съедение большевизму. Разумеется, вины повстанцев в том нет, но те, кто объявил «час W», обрекли всю образованную молодежь Варшавы на уничтожение. Что же удивляться, если кто-то другой занял ее место? Варшава стала столицей ПНР в полном смысле этого слова. Прежние ее жители исчезли, вместо них пришли осчастливленные таким оборотом дела обитатели окрестных деревень — сначала, чтобы расчищать завалы рухнувших улиц, обеспечивать город едой в первые годы после войны, а чуть позже составить гигантский резерв кадров для партийного аппарата и государственной администрации. Это они шагали в радостных шеренгах первомайских демонстраций, они стали опорой режима Гомулки в марте 1968 года в качестве так называемого рабочего актива.

В 1951 году, на съемках моего первого школьного документального фильма помощником оператора Ежи Липмана был Стефан Матыяшкевич, чудом вышедший живым из Восстания. Мы шли по главной улице Илзы, Стефан нес наперевес камеру Аррифлекс. «Я чувствую себя как в первый день Восстания, — сказал он нам. — Тогда я впервые в жизни вышел со «стеном» на улицу».

* * *Перед каннским жюри тоже стояла нелегкая задача. Черные смокинги, длинные вечерние платья, жемчуг и бриллианты фестивальной публики не слишком гармонировали с героями, бредущими по городским стокам. Во время пресс-конференции меня спросили, кто из кинотворцов для меня важнее всех. Не раздумывая, я ответил: «Луис Бунюэль, — потом запнулся и добавил, — то есть был бы Луис Бунюэль, если бы я видел его фильмы». Это была чистая правда; в Киношколе я имел возможность увидеть только небольшие фрагменты из «Андалузского пса» и «Золотого века». После этого фестиваля Парижская фильмотека, умиленная моим признанием, организовала для меня просмотр основных фильмов великого испанца, чем незамедлительно воспользовался Роман Полянский, ходивший со мной на все эти просмотры.

Однако меня больше всего удивила реакция нескольких американских кинематографистов, которые после конкурсного показа пришли к нам в гостиницу и не могли нахвалить сценариста за свободу воображения и богатую фантазию. Они были искренне убеждены, что Ставинский все это выдумал специально для фильма, и изумились, когда узнали, что все виденное ими на экране произошло в реальности. Без фильма «Канал» они никогда бы об этом не узнали, и этот факт очень много для меня значил. Конвицкий прав, когда говорит, что у нас есть, о чем рассказать миру.

* * *Не от чужих грехов седеют волосы на голове…

Ежи АнджеевскийУже с первой своей книжки «Лад сердца» Ежи Анджеевский был баловнем удачи, каждая следующая приносила ему новый успех. Бывают такие люди. К сожалению, за успех надо платить. Я думаю, что автор «Пепла и алмаза» заплатил высшую цену, назначив ее за свою седую голову сам.

Он прошел длинный путь от католического писателя до члена партии, от члена партии до диссидента и деятеля Комитета защиты рабочих (КЗР-КОР). В последний раз я видел его в зале «Оливии» на съезде Солидарности: был он уже старым и больным человеком, счастливым, однако, оттого, что дожил до такого момента. Что увело его так далеко от книжки «Партия и творчество писателя», изданной в 1952 году? Я думаю, страх перед собственными грехами, все равно были ли то политические промахи или творческая измена себе. Анджеевский стремился к совершенству, и только такое положение могло его удовлетворить.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кино и все остальное"

Книги похожие на "Кино и все остальное" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анджей Вайда - Кино и все остальное"

Отзывы читателей о книге "Кино и все остальное", комментарии и мнения людей о произведении.