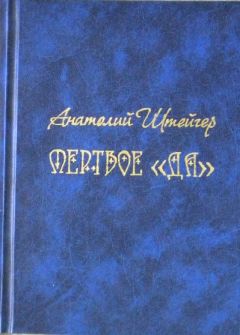

Анатолий Штейгер - Мертвое «да»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мертвое «да»"

Описание и краткое содержание "Мертвое «да»" читать бесплатно онлайн.

Очередная книга серии «Серебряный пепел» впервые в таком объеме знакомит читателя с литературным наследием Анатолия Сергеевича Штейгера (1907–1944), поэта младшего поколения первой волны эмиграции, яркого представителя «парижской ноты».

В настоящее издание в полном составе входят три прижизненных поэтических сборника А. Штейгера, стихотворения из посмертной книги «2х2=4» (за исключением ранее опубликованных), а также печатавшиеся только в периодических изданиях. Дополнительно включены: проза поэта, рецензии на его сборники, воспоминания современников, переписка с З. Гиппиус, письма к З. Шаховской и избранные страницы эпистолярного романа с М. Цветаевой.

Орфография и пунктуация в основном приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Выше я отметил несомненный талант И. Елагина. Штейгер был, конечно, много менее Елагина одарен. Но «реальная ценность» стихов Штейгера все-таки несравненно выше. Штейгер создал законченные произведения искусства, «то, что сотворено, не подлежит изменению».

Газета «Возрождение». Париж. 1950, № 10.

Юрий Иваск. Рецензия на книгу «Дважды два четыре»

Анатолий Штейгер. «Дважды два четыре». (1926–1936).

Эта книга посмертная. Анатолий Сергеевич умер 24-го октября 1944-го года, 37 лет, от туберкулеза.

Штейгер лучший поэт того эмигрантского поколения, для которого Россия — это только детство и отрочество. Многие лучшие мечты этого поколения были связаны с родиной. Эти мечты — всегда вынужденно-зыбкие, слишком беспочвенно-романтические — попытался выразить рано умерший Николай Гронский, даровитый ученик Цветаевой. Голос у него был сильный, чистый, но ему не хватало серьезности. Действительно серьезен только тот, кто отваживается жить настоящим, и вот Штейгер туманно-радужным образам прошлой и будущей России предпочел безотрадное эмигрантское настоящее, в котором он себя чувствовал лишним, чужим, по-детски беспомощным, но всё-таки не отказывался от него. Вот что было содержанием и его жизни, и его поэзии: болезнь, нужда, скитания, жалость к другим и к самому себе, обида и изредка — короткая радость дружбы, легкое восхищение или какой-то проблеск надежды.

Мучительно живя настоящим, он постоянно говорил и миру: нет, не приемлю ничего или почти ничего! Но в его стихах слышится негромкое, почти беззвучное: да! К кому обращено это «да»: к Богу ли, к человеку? Ответить трудно. Но поэзия, как бы она ни была горестна, безнадежна, — всегда целебна: самый факт ее существования есть благо.

Штейгер не умел жить и не хотел никакого умения жить, но доверялся «сумраку неизвестному» поэзии, которая никакого рая не обещает, но всё-таки именно о нем напоминает. Еще он доверялся любви. Жить он уставал, но никогда не уставал любить: не бесплотной ангельской любовью, а человеческой любовью, то темной, то светлой. Вот его завещание:

У нас не спросят: вы грешили?

Нас спросят лишь: любили ль вы?

Не поднимая головы.

Мы скажем горько: — Да, увы,

Любили… Как еще любили!..

И в этом даре любви, а не только в чистоте тона заключалось его «да».

Многие поэты его поколения были, может быть, богаче: Червинская — своими мыслями-настроениями, Поплавский — сюрреалистической своей фантазией, Гронский — мечтой о родине (и можно было бы назвать еще нескольких других), но Штейгер всех их значительнее благородно-скромным и серьезным пониманием реальности, правдивостью, а также своим мастерством; и он, конечно, не только эмигрантский поэт: ведь очень обидеться на жизнь (и всё-таки любить наперекор этой обиде) можно также, живя на родине.

Знаменательно, что в стихах Штейгера нет отзвуков блоковской поэзии. Сладостное совершенство поэзии Осипа Мандельштама также не соблазняло его. Учитель Штейгера — Иннокентий Анненский («внушенный» ему Адамовичем). Это тоже не «певучий» поэт. Но его голос «нежный и зловещий» нередко подымался до судорожного крика, он не хотел так легко сдаться: он всегда погибал, но как-то еще безнадежно защищался. А Штейгер был отродясь беззащитен; с самого начала понимал, что криком ничему не поможешь. Также в противоположность Анненскому, в стихах которого есть сознательная незавершенность, Штейгер всегда говорил ровно столько, сколько хотел сказать. По-детски беспомощный и по-детски обиженный, он каждое свое настроение передавал в законченной форме. Штейгер, заблудившийся ребенок, в творчестве своем неожиданно обнаружил также ту скромную сдержанность светского человека, который считает недостойным для себя высказывать чрезмерное волнение, стонать или говорить неясно, поэтому его стихи, при всей их интимности, сдержанны и закончены. Черновиков он не печатал.

Натура Штейгера детская. Тема его тоже детская — это обида. Но стихи его взрослые, и не только по способу выражения (форме), а прежде всего потому, что он думал, любил и писал «беспощадно всё видя насквозь».

«Новый Журнал». Нью-Йорк. 1951, № 25.

Вадим Морковин. Воспоминания

<…> В Моравской Тршебове я встретился с человеком, оказавшим огромное влияние на всю мою жизнь. Это был Анатолий Штейгер.

Его отец — Сергей Эдуардович — заведывал нашей гимназической библиотекой. Его сестры и брат — Алла, Лиза и Сережа — учились у нас. Самому же Анатолию методическое учение было не по нутру, у него было сердце конкистадора. Это сравнение не случайно — он был бароном. Но самое его баронство было необыкновенным, как все в нем. Когда в средние века образовывалась Швейцария, то все дворянство сражалось против крестьян, лишь тогдашний Штейгер был на стороне восставших. После возникновения Швейцарского Союза все дворянские титулы были отменены, только Штейгерам оставили их баронство, впрочем, без всяких привилегий.

Прадед Анатолия переселился в Россию, так что Анатолий был вполне русским человеком. Но необыкновенная история его семьи и врожденный романтический ум сделали его мечтателем, а позднее выдающимся поэтом. Некоторые предвзятые идеи, которыми он руководствовался, полагая, что так велит ему традиция рода и его личная честь, иногда заводили его в тупик. Он сознавал это, но отказаться от них не мог…

Но существовало еще одно обстоятельство, определявшее его мышление и длительное время оказывавшее иногда даже неосознанное влияние на его поведение. Хотя мы были друзьями, я очень долго не знал об этом. Лишь много лет спустя он мне признался, что его старший брат был «церемониймейстером» при советском правительстве и любимцем Сталина. Конец его был обычен — он был замешан (не знаю уж, действительно или же только «был пришит») в «заговор гомосексуалистов» и расстрелян.

Сергей Эдуардович был в ужасе, видя дружбу своего сына с «красным». Однажды он меня остановил на верхней аллейке.

Я обращаюсь к вам как к честному человеку, — сказал он. — Обещайте мне никогда не говорить с моим сыном о политике…

Мне было тем легче ему это обещать, что мы с Анатолием в сущности никогда в жизни о политике не говорили. Он умел уважать чужие мнения, я же в гимназии начал понимать, что людей надо разделять не по вертикальному признаку — налево, направо, а по горизонтальному — над или под. Этому в значительной мере меня научил мой одноклассник, уральский казак. Как-то он разбирался в своем шкафчике, а я стоял рядом и читал книгу. Артем вынул из какой-то коробочки асфальтовый крестик и подал его мне:

— Это моя бабка из Иерусалима принесла, — сказал он. — Возьми его…

— Да ведь это же тебе память о бабушке, — возразил я.

— Ничего, — отвечал он с доброй улыбкой. — Тебе благословление пригодится…

Этот крестик я свято храню до сих пор.

Анатолий Штейгер в гимназические годы увлекался Николаем Гумилевым. Подозреваю, впрочем, он не вполне точно представлял себе лицо поэта. Во всяком случае он подчеркивал влияние на него акмеистов. Со свойственной ему застенчивой улыбкой он мне читал (относя стихи к однокашникам, не понимавшим поэзии):

И с улыбкой безобразной

Он мне скажет — ишь,

Начитался дряни разной —

Вот и говоришь…[75]

Как-то он мне признался, что хотел бы погибнуть на баррикаде, в кумачовой косоворотке. Это были мальчишеские бредни, но для него характерные.

Потом, сравнительно скоро, он уехал из Тршебовы. Переписка между нами продолжалась много лет. К сожалению, как будет рассказано позднее, она почти вся погибла после войны. В письмах Анатолий часто мне присылал свои стихи. Вот одно из них:

В. Морковину

В сущности так немного

Мы просим себе у Бога:

Любовь и заброшенный дом,

Луну над старым прудом,

И розовый куст у порога.

Чтоб розы цвели, цвели,

Чтоб пели в ночи соловьи,

Чтоб темные очи твои

Не подымались с земли…

Немного? Но просишь года,

А в Сене бежит вода,

Зеленая, как и всегда.

И слышится с неба ответ

Неясный… Ни да, ни нет.

В книге это стихотворение приведено без посвящения. Так как его письма ко мне погибли, я никак это доказать не могу, за исключением записи в тетради тех лет. Читатель принужден будет мне верить на слово.

<…> С переездом семейства Штейгеров в Берн Анатолию в сущности незачем было ездить в Чехословакию. Все же он раза два или три приезжал, но останавливался не у сестры, а в гостинице.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мертвое «да»"

Книги похожие на "Мертвое «да»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Штейгер - Мертвое «да»"

Отзывы читателей о книге "Мертвое «да»", комментарии и мнения людей о произведении.