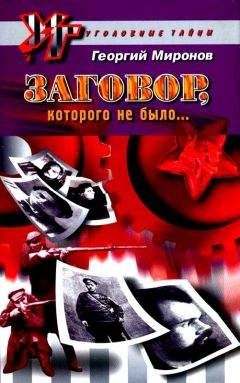

Георгий Миронов - Заговор, которого не было...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Заговор, которого не было..."

Описание и краткое содержание "Заговор, которого не было..." читать бесплатно онлайн.

Первую книгу серии «Уголовные тайны» составили две документальные повести: «Заговор, которого не было...» — об инспирированном петрочекистами в 1921 году деле профессора В. Н. Таганцева, по которому было безвинно расстреляно около ста человек, офицеров русской армии и питерской интеллигенции, в том числе известный поэт Н. Гумилев; «Братья по крови» — о деле братьев Гусейновых, банда которых несколько лет терроризировала население приволжских городов, занимаясь похищением автомобилей…

Время от времени, тем не менее, руководители ЧК пытались придать своим действиям видимость законности. В интервью газете «Новая жизнь» (8 июля 1918 г.) Ф. Э. Дзержинский так охарактеризовал приемы деятельности чрезвычайных комиссий:

«Мы судим быстро. В большинстве случаев от поимки преступника до постановления (о казни. — Авт.) проходят сутки или несколько суток, но это однако не означает, что приговоры наши не обоснованы. Конечно, и мы можем ошибаться, но до сих пор ошибок не было, и тому доказательство — наши протоколы. Почти во всех случаях преступники, припертые к стенке уликами, сознаются в преступлениях, а какой же аргумент имеет больший вес, чем собственное признание обвиняемого». Но как получали признания в застенках, мы сегодня знаем. Что же касается «улик», которыми «припирали к стене» обвиняемых, то приходится предположить, что во многих случаях «припирали» отнюдь не уликами, а чем-то другим. Во всяком случае, в многотомном деле о «Петроградской боевой организации», которой и посвящена в основном эта публикация, есть множество полученных от обвиняемых признаний, и практически... нет улик! Судя по протоколам, на которые ссылается Феликс Эдмундович, именно на основе этих неизвестно (часто — совершенно очевидно) как полученных признаний людей судили, осуждали, приговаривали к смерти...

О том, что при вынесении смертных приговоров не рассматривались никакие улики, говорят и списки расстреливаемых, печатавшиеся в «Еженедельнике ВЧК». Ведь элементарная логика требует указать — за что приговорен к смерти человек. В списках же указаны, и то нередко приблизительно, лишь фамилия, социальное положение: Разумовский — бывший полковник, Котомазов — бывший студент, и лишь изредка — информация в качестве объяснения (но не оправданий) приговора: «явный контрреволюционер», «белогвардеец», «протоирей», «бывший министр внутренних дел, контрреволюционер Хвостов». Бывали и такие сообщения в газетах о расстрелах: «расстреляно 39 видных помещиков» (внешне, что ли, «видных», в чем криминал-то?), «расстреляно 6 человек слуг самодержавия». Могут ли нас после этого удивлять формулировки, по которым были расстреляны упоминавшиеся выше скульптор Ухтомский и профессор Лазаревский, — один за то, что был «по убеждениям сторонником демократического строя» и «подготовлял проекты по целому ряду вопросов», а другой — за написание доклада о состоянии музейного дела в советской России!

При неряшливом (образное выражение С. Мельгунова) отношении к человеческой жизни нередко расстреливали однофамильцев, или (как это было с делом Ухтомского) под арест попадал однофамилец какого-либо подозреваемого, и там уж статья всегда находилась... Удивляться этому не приходится, если М. Лацис в своих открыто опубликованных в те годы статьях свидетельствовал, что было немало случаев, когда расстрелы применялись не в наказание арестованных, а в целях воздействия на обывателя. Считалось, видите ли, что лучший способ «предотвращения заранее всяких контрреволюционных движений» — это «терроризировать население». И надо сказать, чаще всего цель эта достигалась...

Вообще чекистам первых лет советской власти не откажешь ни в логике, ни в изобретательности. И цели ставили перед собой вполне реальные, и достигали их с обескураживающей быстротой. Был, например, такой быстрый способ получить признание у подозреваемого, если улик, которые бы «приперли его к стенке», не просто не хватало, а они блистательно отсутствовали. Назывался способ «китайским». О нем пишет С. Мельгунов. Вот его описание: «Пытаемого привязывали к стене или столбу; потом к нему крепко привязывали одним концом железную трубу в несколько дюймов ширины... Через другое отверстие в нее сажалась крыса, отверстие тут же закрывалось проволочной сеткой и к нему подносился огонь. Приведенное жаром в отчаяние животное начинало въедаться в тело несчастного, чтобы найти выход. Такая пытка длилась часами, порой, до следующего дня, пока жертва не умирала». А если оставалась в живых, то непременно сознавалась в своей контрреволюционной деятельности. Жестокость порождала жестокость: страшные пытки применяли и красные, и белые...

Самое же поразительное, когда читаешь материалы о «красном терроре», это не описание пыток и иных методов добывания улик следователями, а их полная уверенность в своем праве на бесправие! Арестовывали сотнями тысяч, кого-то, не доказав вины, расстреливали, кого-то, не доказав невинности, отпускали. Полный правовой беспредел! В своих статьях один из главных теоретиков такой практики Лацис отмечал, что многих арестованных в первые годы советской власти чекисты отпускали на свободу довольно скоро. «...Нас спросят, — писал он, — откуда же такая масса невинно арестованных (логика такая — раз отпустили, значит зря арестовали. — Авт.)?.. Происходит это потому, что когда целое учреждение, полк или военная школа замешаны в заговоре, то какой другой способ, как арестовать всех (курсив наш. — Авт.), чтобы предупредить возможную ошибку и в процессе тщательного разбора дела выделить и освободить невиновных?»

V. «Комитет боевой организации»

Руководитель петроградских большевиков Григорий Зиновьев известен в истории как один из первых большевиков-руководителей, кто начал расстреливать заложников, устраивать крупномасштабные провокации против представителей «свергнутых классов», духовенства Русской православной церкви, идеологических противников. Так что в его трагической гибели в застенках более позднего времени — есть своя историческая закономерность. Петроградские чекисты имели, таким образом, весьма симпатизирующего им партийного босса, благосклонное отношение руководства в Москве и достаточное количество «исполнителей» для конкретной практической работы.

К этим объективным факторам, обусловившим дальнейшее развитие событий, нужно добавить и субъективный.

Петроградским чекистам, наверное, уж очень хотелось показать, что и они не лыком шиты, что и в Петрограде, ставшем после отъезда правительства губернским городом, умеют раскрывать крупные контрреволюционные заговоры. И такой случай предоставился... Точнее, его создали — под названием «Заговор Таганцева» или «Петроградская боевая организация».

Чтобы придать размах делу, оно было структурировано, разбито на несколько как бы самостоятельных, но тесно связанных «заговорщиков». Так и работать с арестованными легче, и ощущение грандиозной деятельности возникает. Шутка ли! Добрый десяток контрреволюционных подполий, объединенных зловещим антисоветским штабом...

Первым в материалах дела идет «Комитет боевой организации», ее штаб. Основные обвиняемые — Юрий Павлович Герман, Владимир Николаевич Таганцев и Вячеслав Григорьевич Шведов.

Идея фабрикации крупного дела возникла у петроградских чекистов, вероятно, летом 1921 г., когда на финской границе при ее переходе в ночь с 30 на 31 мая был убит Ю. П. Герман. Случай, в общем-то, достаточно ординарный для тех лет: и границу переходили постоянно десятками, туда и обратно, и постреливали на ней, и убивали время от времени. Но тут как раз подоспело время красного террора, а у убитого были обнаружены вроде бы и ни в чем страшном его не уличающие, но для той эпохи достаточно опасные документы: письмо от 20.02.21 в Гельсингфорс на имя Д. Д. Гримм из Парижа от зам. председателя «Бюро по защите прав русских граждан за границей», организованного Российско-промышленным торговым Союзом. Организация, как видно из названия, никакого отношения к заговорам и восстаниям не имела, но связь с империалистическим Западом была налицо. Судя по рапорту уполномоченного Петроградской губчека Александрова были при убитом на границе еще и почтовая переписка (кроме этого письма), «порядок связи» (таинственное обозначение, скорее всего, — рожденное воспаленной фантазией уполномоченного), и статья «Музей и революция». Печальный же парадокс состоит в том, что теперь нам остается гадать — были ли указанные документы при убитом, или все они — выдумка. Ибо если они были, то уж, наверное, оказались бы в деле — хоть какие-то, да улики. Увы, папка пуста — в ней сиротливо покоится лишь статья «Музей и революция», о которой мы уже рассказывали выше, как и о печальной участи ее автора.

Таинственность, таким образом, была характерна для «Дела № Н-1381» с первых дней его рождения. Кто такой убитый Юрий Петрович Герман? Тишина... Кто такой Д. Д. Гримм, письмо которого якобы (потому что в деле-то его нет!) было найдено на теле убитого Германа? Среди сотен репрессированных по делу находим знакомую фамилию: Вера Оскаровна Гримм, 1886 г.р., уроженка г. Петербурга, уборщица лаборатории государственного дерево- пропиточного завода. По окончании дела была выслана из города, дальнейшая судьба ее неясна... Скорее всего, как и подавляющее большинство высланных, осужденных на короткие сроки или оправданных по делу о «Петроградской боевой организации», она была позднее, в конце 30-х гг., репрессирована (как правило, привлекавшихся за участие в контрреволюционной деятельности, и даже полностью оправданных, в 1937—1939 гг. расстреливали без дополнительного следствия). Судя по всему, молодая еще женщина, работавшая уборщицей на заводе, была представительницей «эксплуататорского класса», и даже если не удалось доказать ее родство с убитым Гриммом, рано или поздно каток чрезвычайки ей все равно грозил.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Заговор, которого не было..."

Книги похожие на "Заговор, которого не было..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Миронов - Заговор, которого не было..."

Отзывы читателей о книге "Заговор, которого не было...", комментарии и мнения людей о произведении.