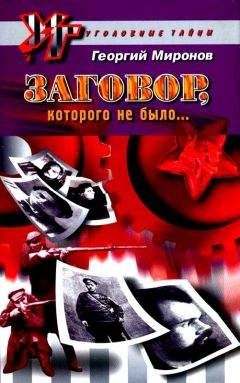

Георгий Миронов - Заговор, которого не было...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Заговор, которого не было..."

Описание и краткое содержание "Заговор, которого не было..." читать бесплатно онлайн.

Первую книгу серии «Уголовные тайны» составили две документальные повести: «Заговор, которого не было...» — об инспирированном петрочекистами в 1921 году деле профессора В. Н. Таганцева, по которому было безвинно расстреляно около ста человек, офицеров русской армии и питерской интеллигенции, в том числе известный поэт Н. Гумилев; «Братья по крови» — о деле братьев Гусейновых, банда которых несколько лет терроризировала население приволжских городов, занимаясь похищением автомобилей…

И. Бунин писал о годах, предшествовавших «незабываемому 1921», О. Волков — о годах, последовавших за ним. Но методы «защиты революции» от ее реальных и воображаемых, придуманных противников оставались одни и те же. Вот как Олег Волков описывает «формирование дела» об убийстве сельского активиста: «Получалось, однако, бестолково, разнобойные признания, выбитые из отдельных мужиков, не складывались в единое, стройное сочинение о заговоре, зачинщиках, тайных сборищах, распределении ролей... Их было слишком много — мычащих нечленораздельно, загнанно глядящих исподлобья, лохматых, грязных — и картина путалась. Присланный из Москвы уполномоченный — там, видно, заинтересовались перспективным делом — торопил (так же Москва «заинтересуется» и «делом Таганцева» — сфальсифицированным делом о «Петроградской боевой организации», в Туле было очень похоже — и там «тульские бдительные органы обезвредили банду кулацких заговорщиков, вставших на путь террора на селе!» — Авт.). Но спешка только увеличивала нескладицу. Приезжий хотел было поучить своих провинциальных коллег, как поступать, устроил несколько показательных очных ставок, где, являя пример, бил ногами, норовя угодить носком сапога в пах (мужики говорили: «по яйцам метит»). Однако ожидаемого сдвига не произошло. Во- первых, у тульской братии и у самой были в ходу такие приемчики, какие дай Бог, как говорится, знать столичным белоручкам, а кроме того, окончательно запуганные и растерявшиеся подследственные уже ни от чего не отнекивались, зарядили отвечать на один лад: «Виноват гражданин начальник, виноват... Давай бумагу-то, подпишу...» «Дав разгон, москвич отбыл, приказав со всем покончить в кратчайший срок. И тогда пришли к мудрому решению: чем биться с непонятливым народом, обойтись без него. Привезенных мужиков гуртом отправили в губернскую тюрьму, следователей побойчее и наторевших по письменной части засадили за составление протоколов и обвинительного заключения. Они должны были по собственному разумению очерчивать участие каждого обвиняемого в заговоре — согласно заранее подготовленному списку...» (с. 132).

В воспоминаниях Олега Волкова поражают не точная картина в целом, не яркие и жуткие детали, а способность, пусть и спустя годы, понять и высветить концепцию чекистской деятельности тех лет.

Действительно, книг историков, журналистов, мемуаристов о «зверствах ЧЕКА» — множество. Выходили они за пределами Отечества, нынче издаются и в пределах. Но далеко не всем авторам удавалось увидеть за отдельными, пусть даже массовыми, преступлениями — систему. И в этом плане, особенно применительно к «Заговору Таганцева», где «система» сработала широко и с размахом, представляют исключительный интерес страницы воспоминаний другого писателя-дворянина, потомка древнего княжеского рода Голицыных, Сергея Голицына, — «Записки уцелевшего» (М., 1990). Голицын действительно уцелел и не был репрессирован, подобно Олегу Волкову. И даже более того — ему часто приходилось бывать в «карательных органах революции» по разным поводам, в основном связанным с хлопотами за арестованных родственников, что позволило ему, как и Олегу Волкову, увидеть и понять ту же бесчеловечную систему. Обратимся же к страницам его книги — они тоже многое помогут нам понять при дальнейшем знакомстве с делом о «Заговоре Таганцева»:

«Сейчас много пишут об особой бдительности чекистов, об их поразительном умении раскрывать заговоры. Главный метод сыска был предельно прост, посадить как можно больше первых попавшихся и начинать их допрашивать, в надежде, что авось обнаружится какая-то неожиданная ниточка. Угрожали напуганным людям, говорили, что «о заговоре мы знаем, но нам хотелось бы выяснить с вами некоторые подробности». И люди, иногда ни в чем не повинные и лишь отдаленно что-то слышавшие, выбалтывали. Иные, слабые, признавались в несуществующих грехах. Тогда открытые суды с робкими защитниками и грозным прокурором Крыленко устраивались редко, и редки были приговоры на столько-то лет. Из тюрем было два выхода: либо к стенке, либо на свободу, Наверное, большую часть все же выпускали; так посадили, а потом выпустили артистов Станиславского, Москвина, художника Нестерова, академика Вернадского...

Получили широкое распространение так называемые «засады». В квартиру, казавшуюся подозрительной, забирались чекисты и оставались там дежурить, никого не выпуская, а тех, кто заходил, задерживали. Так посетители, иногда совершенно случайные, попадали, как рыба в вершу; мог попасть священник с причтом, молочница, татарин — старье-берем, приятель сына, подруга дочери. Дня через три засада снималась, чекисты уходили, отпустив большую часть задержанных на все четыре стороны, а иных забирали с собой». (Поразительно — опять же — другой город, несколько другое время, а как похоже на «формирование» «Заговора Таганцева»!)

«Большое значение имели хлопоты, — вспоминает далее князь С. Голицын, приводя еще одну типичную для той поры примету времени, о которой мы еще вспомним в связи с анализом «Дела № Н-1381». — Надо было найти ход к какому-либо видному коммунисту и постараться убедить его в невиновности арестованного. И нередко благодаря своему авторитету этот коммунист, или хорошо знавший ходатая, либо самого арестованного, или только одним ухом слышавший о нем, снимал трубку — и вскоре заключенный выпускался на свободу. Таких коммунистов называли «ручными»... Система хлопот действовала с начала революции до середины тридцатых годов. Но .все это касалось арестованных, более или менее невиновных» (с. 24-25).

III. На весах чекистской Фемиды...

Что такое быть «виновным» или «невиновным» перед советской властью, перед революцией, которую были призваны защищать органы ВЧК? Были ли виновны хоть в чем-либо расстрелянные по «таганцевскому заговору» Н. И. Лазаревский или князь Ухтомский? Беру фамилии наугад — они стоят рядом в списке расстрелянных по постановлению Президиума губернской чрезвычайной комиссии от 24 августа 1921 г. Кто такой Ухтомский Сергей Александрович, 1886 г. р., уроженец Новгородской губернии, ассистент художественного отдела Русского музея? В чем провинился скульптор, кроме своего происхождения, перед своими соотечественниками? В обвинительном заключении сказано: доставлял Петроградской боевой организации для передачи за границу «сведения о музейном деле и доклад о том же для напечатания в белой прессе». В голове не укладывается, как нормальные психически люди всерьез могут приговаривать к смерти человека за такие вот «преступления».

А если к этому добавить, что статья С. А. Ухтомского «Музей и революция», не содержавшая ни слова лжи, была единственным реально обнаруженным сотрудниками Генеральной прокуратуры России «обвинительным» материалом в деле, по которому проходили десятки расстрелянных? Как тогда постичь запредельную логику?

Я еще вернусь к одному из сфальсифицированных дел («Комитет боевой организации»), составивших «большое дело» под названием «Петроградская боевая организация». Пока же, забегая несколько вперед, замечу, что статья С. А. Ухтомского фигурировала в нем с первых мгновений. Дело в том, что 31 мая 1921 г. уполномоченный Петроградской губчека Александров в рапорте в Президиум Петроградской губчека сообщил об убийстве на финской границе в ночь с 30 на 1 мая 1921 г. Ю. П. Германа, у которого были, якобы, обнаружены «по тысяче экземпляров листовок с заглавиями»:

1. «Граждане» — о расстрелах коммунистами лучших рабочих, — подписаны «Боевой комитет»;

2. «Крестьяне, комиссары отбирают у вас хлеб, обещая отдать, но не отдают, а платят пулей» — подпись «Народный комитет»;

3. «Ко всем» — «Большевики распинают Россию...» Кроме того, у него обнаружена почтовая переписка, списки районов с объяснениями, порядок связи, статья «Музей и революция», письмо от 20.02.21 в Гельсингфорс на имя Гримма Д. Д....»

В справке по этому делу Генеральной прокуратуры РФ отмечено: «Указанные документы в деле отсутствуют, кроме статьи «Музей и революция».

Неужели на основе одной (пусть даже и содержащей критику в адрес Советской власти — за хулиганское отношение победившей революции к музеям и музейным ценностям) статьи Сергея Александровича Ухтомского было сфабриковано все дело о никогда не существовавшей «Петроградской боевой организации», были расстреляны и осуждены к длительным срокам лишения свободы и ссылке сотни ни в чем не повинных людей? Приходится допускать и такую возможность, ведь если бы, кроме выбитых пытками самооговоров арестованных, у следователей Петроградской губчека были хоть какие-то документальные материалы, они непременно нашли бы отражение в деле. Но их нет...

Что же касается самого Ухтомского, то чекистам показалось мало обвинить его в написании научной музейной статьи или, как сказано в деле, «доклада о состоянии музеев в Советской России». Поскольку к делу постепенно были подключены сотни людей, найти среди них тех, с кем хотя бы шапочно был знаком Ухтомский, для трудолюбивых петроградских чекистов не составило труда. И в обвинительное заключение вошли слова о «порочащих» Ухтомского «преступных связях» с проходящими по делу о «Петроградской боевой организации» Таганцевым, Поповым, Козловским. И все-таки основное обвинение, как сказано в справке Генеральной прокуратуры России, — «расстрелян по постановлению Президиума ВЧК от 24.08.21 г. за написание доклада о состоянии музеев в Советской России». Красивое, конечно, обвинение, ничего не скажешь... Впрочем, время было такое, что за красотой обвинительного заключения не гнались. Помните, как писал поэт-че- кист тех лет:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Заговор, которого не было..."

Книги похожие на "Заговор, которого не было..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Миронов - Заговор, которого не было..."

Отзывы читателей о книге "Заговор, которого не было...", комментарии и мнения людей о произведении.