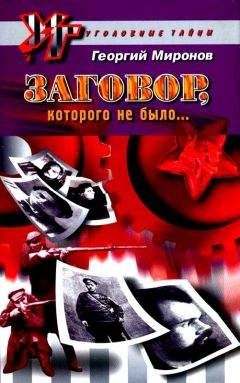

Георгий Миронов - Заговор, которого не было...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Заговор, которого не было..."

Описание и краткое содержание "Заговор, которого не было..." читать бесплатно онлайн.

Первую книгу серии «Уголовные тайны» составили две документальные повести: «Заговор, которого не было...» — об инспирированном петрочекистами в 1921 году деле профессора В. Н. Таганцева, по которому было безвинно расстреляно около ста человек, офицеров русской армии и питерской интеллигенции, в том числе известный поэт Н. Гумилев; «Братья по крови» — о деле братьев Гусейновых, банда которых несколько лет терроризировала население приволжских городов, занимаясь похищением автомобилей…

В начале 20-х гг. всего этого еще не было. Еще играли какую-то роль в формировании общественного мнения люди из предыдущей эпохи, образованные и юридически просвещенные, представители разночинной российской интеллигенции, часть которых пошла на службу к большевикам, исходя из романтической идеи служения народу, часть — от безысходности. Еще не было культа личности Сталина. Еще мало кто знал в широких кругах, естественно, кто такой Сталин. Еще жив был Ленин, однако апелляции к нему осужденных имели часто такой же успех, как спустя 10—15 лет — у Сталина. Еще никто не знал кровавых палачей — Ягоду, Ежова, Берию. Но ведь в силе были старые большевики из этого ведомства — Дзержинский, Менжинский, Уншлихт, Артузов.

Знакомиться с делами семидесятилетней давности сегодня — и интересно, и страшно. Поражаешься мужеству и достоинству людей, внезапно арестованных, обвиненных во всех смертных грехах, лишенных возможности доказать свою невиновность, осужденных без всяких доказательств к принудработам в концлагере, к расстрелу. Мужество нередко сохраняли и узники последующих десятилетий. Достоинство было вскоре утеряно, достоинство как отличительное качество, свойство свободной личности. Позднее под карающий меч революции нередко попадали мужественные люди, не сказавшие палачам ни слова, не выдавшие товарищей, мученически принявшие смерть. Но очень редко среди них потом попадались люди, способные отстаивать перед палачами свои взгляды, убеждения, державшиеся так, как будто не их судят, а они судят.

А вот фантасмагорический характер обвинений по процессам начала 20-х гг. сегодня, когда мы многое уже знаем о процессах 30-х гг., поражает меньше.

В документах «Заговора Таганцева» невооруженным глазом видно, как «сшивались» те или иные дела, как формировались из невинных людей, случайно попавших в сети следователей, маленькие и большие контрреволюционные», «белогвардейские», «шпионские» группы, составившие в совокупности «Заговор Таганцева».

О наиболее крупных я рассказал в предыдущих очерках. В этом лишь упомяну (чтобы у читателя составилось представление о масштабе карательной акции) о других делах.

Как правило, в них включались люди, друг с другом совсем или почти совсем не знакомые, преступления или проступки которых были недоказуемы и не доказаны. По всей видимости, нужно это было, во-первых, для того, чтобы показать масштаб «заговора», а следовательно, и масштаб своего успеха по его разоблачению; во-вторых, для того, чтобы под предлогом уничтожения («врагов революции и сов. власти») или лишения их «возможности вредить», расправиться с неугодными и подозрительными. А таковыми являлись представители «свергнутых, эксплуатируемых классов», инакомыслящие, интеллигенты, священнослужители, офицерский корпус русской армии, студенчество. Вместе с ними, возможно, чтобы «занизить уровень» общей массы, проходившей по делу, были репрессированы многие представители рабочего класса и «трудового крестьянства». Но уже не как представители определенного класса, а как люди, в той или иной форме связанные с контрабандой, спекуляцией, а также с проживающими за очень близкой тогда границей родными и друзьями...

Однако случайность арестов контрабандистов и спекулянтов и явно присутствующее в материалах «дел» стремление подключить их «к контрреволюционной» или «шпионской» деятельности, говорит скорее не о стремлении укрепить приграничный тыл, очистив его от подозрительных элементов, а о буквально вылезающем из всех сшитых белыми нитками «дел» желании следователей «сварганить» «большое дело», причем, как правило, — во исполнение откровенного политического заказа.

В конечном счете, им это удалось. «Дело» получилось действительно большим. И чтобы такое большое «дело» не развалилось раньше времени, его со всех сторон подпирали маленькими «делами», склеенными буквально на том, что под руку подвернулось.

Упомяну некоторые из них.

«Явочные квартиры Петроградской боевой организации В группу следователи включили 31 чел. 14 из них — расстреляли, 11 заключили в концлагеря на различные сроки. Основной мотив осуждения — был знаком с тем или иным «активным участником организации», чаще всего — с Таганцевым, Орловским, Козловским, Германом, Толем, Паськовым и др. Частый мотив, и ранее встречавшийся нашим читателям в очерках, — сдавала комнату «участникам организации», разносила письма или продукты, присланные нелегально из Финляндии от родственников. Третий распространенный мотив — либо сам был бывшим «кронморяком» и пытался через Петроград пробраться из финского лагеря в свою деревню, либо осужденный или осужденная оказывали какую-то помощь бывшим участникам кронштадтского восстания. Еще один мотив — «печатала листовки» или «распространяли листовки». Но самих листовок в делах обнаружить не удалось, как и иных свидетельств факта инкриминируемого преступления.

И, наконец, очень распространенное обвинение — знал (знала) о существовании организации и ее целях. Этого, как правило, было достаточно, чтобы приговорить к расстрелу. Не будет в данном случае говорить о весьма безобидном характере самой организации В. Н. Таганцева, никакой серьезной опасности не представлявшей для «сов. власти» (об этом вы рассказали в первых главах), — это были в массе своей не умевшие бороться интеллигенты, первые российские «диссиденты», не питавшие симпатии и доверия к этой «сов. власти», а напротив, испытывающие отвращение к проводимому ею «красному террору», к политике развала экономики и культуры великой державы. Это свое инакомыслие они и выражали — чаще в разговорах, иногда — в листовках, которые, как правило, не покидали квартир их составителей. О существовании организации, которая ставит своей целью оказание моральной и материальной поддержки гонимым и преследуемым, с одной стороны, и — разоблачение преступлений большевиков, с другой, — в Петрограде знали, действительно, многие. Вот почему для следователей еще не составило большого труда «набрать» в «шпионско-белогвардейский заговор» большое число людей. Наказание всем этим людям было несоизмеримо с их «преступлением».

Напомню еще раз обвинительное заключение в отношении жены профессора В. Н. Таганцева — она как раз проходила по названному выше делу о «Явочных квартирах» (что естественно, поскольку муж —- глава заговора, его квартира — «явочная», и жена — «держательница» «явки»):

«...активная участница Петроградской боевой организации, подготовлявшей вооруженное восстание против советской власти, применявшей методы экономического и политического террора и поддерживавшей сношения с иностранными разведками (финской, английской, американской и др.), была осведомлена о ее целях и задачах...»

Милая, красивая, образованная и интеллигентная женщина, любившая Россию, свой город и своего мужа, была расстреляна на основе заключения, данного особоуполномоченным ВЧК Аграновым...

Агранов считался в органах «классным специалистом», и его мнение стало решающим.

Но есть какая-то скрытая драматургия в столкновении документов, в диалоге исторических источников. Сравните спустя 70 лет заключения особоуполномоченного ВЧК Агранова и рядового уполномоченного Петрогубчека, который писал в ходе следствия свое мнение:

«Таганцева Надежда Феликсовна... как жена Таг. В. Н., в... подробности могла быть не посвящена, т. к. исключительно была занята своими детьми и хозяйством. Доказательством ее непричастности к самой организации служит то, что, имея возможность уничтожить переписку В. Н. во время засады, не сделала этого, т.к. не знала о существовании таковой».

Все равно ее расстреляли. Как и еще 30 человек.

«Похитители динамита»Были среди маленьких дел и такие, что почти сразу же, извините за банальность, развалились как карточные домики. Банальность здесь так и просится. Так и видишь этого примитивно мыслящего следователя, пришедшего из половых или охотнорядцев, не ради идеи, а за хорошим пайком, — вот сидит он и, наморщив узкий лобик, строит летним вечером 1921 г. карточный домик на канцелярском столе в своем кабинетике в «Большом доме». А карточная- то постройка все рассыпается и рассыпается...

Так рассыпалось, не успев сцементироваться суровым приговором, «Дело о хищении динамита с завода технического строительства». К уголовной ответственности по нему были привлечены 13 человек. И так крутили это дело, и этак. Очень уж соблазнительно найти шпионов и террористов на таком взрывоопасном предприятии. Очень уж легкой добычей казались люди, на нем работающие и не имеющие по всем пунктам чистой биографии. Казалось, пугнуть, постращать — и посыплются признания в том, что давали порох для пороховниц «начальника террора» Орловского, что совали пакеты с порохом в профессорский портфель В. Н. Таганцева, что ночами, под пиджаками и блузками, выносили с завода по крупицам тот самый порох, который потом так жарко жахнул под памятником товарищу Володарскому...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Заговор, которого не было..."

Книги похожие на "Заговор, которого не было..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Миронов - Заговор, которого не было..."

Отзывы читателей о книге "Заговор, которого не было...", комментарии и мнения людей о произведении.