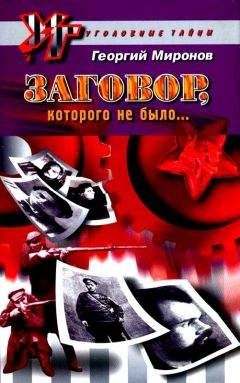

Георгий Миронов - Заговор, которого не было...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Заговор, которого не было..."

Описание и краткое содержание "Заговор, которого не было..." читать бесплатно онлайн.

Первую книгу серии «Уголовные тайны» составили две документальные повести: «Заговор, которого не было...» — об инспирированном петрочекистами в 1921 году деле профессора В. Н. Таганцева, по которому было безвинно расстреляно около ста человек, офицеров русской армии и питерской интеллигенции, в том числе известный поэт Н. Гумилев; «Братья по крови» — о деле братьев Гусейновых, банда которых несколько лет терроризировала население приволжских городов, занимаясь похищением автомобилей…

Удалось прокурорам Генеральной прокуратуры РФ обнаружить среди материалов дел «соучастников» и такой прелюбопытнейший исторический документ, и — одновременно — трагическую страницу нашей недавней истории, — характеристики, данные старшим следователем Петрочека Назарьевым некоторым подследственным. Приведу одну из них — на Л. Я. Голицыну:

«Прежде всего необходимо отметить величайшее упорство, которое проявили все обвиняемые на допросах, так что пришлось с каждым из них затратить необычайное количество энергии и громаднейшее количество часов, чтобы вынудить их признать себя виновным в своих преступлениях.

На основании изложенного полагаю:

1. Голицыну Л... признать виновной в сокрытии своего княжеского звания при поступлении на службу в комендатуру ЧК, в краже бриллиантового кольца и разных мелких вещей преимущественно канцелярского характера...»

По воспоминаниям опубликованным (а автору этой книги — и из воспоминаний своих родных, нигде не публиковавшихся) мы знаем, что представители древних дворянских, тем более — княжеских фамилий вынуждены были скрывать свое происхождение, которым еще недавно гордились, чтобы не умереть с голоду. «Запрет на профессию» существовал тогда необычайно широко и применялся очень жестко. Пишет это и князь В. Голицын в цитированных в начале нашей книги воспоминаниях. Так что на получение признания княжны в княжеском происхождении старшему следователю вряд ли потребовалось «громаднейшее количество часов» — факт был известным и скрываем был лишь до поры до времени. «Величайшее упорство» потребовалось, должно быть, товарищу Назарьеву, чтобы убедить княжну признать факт кражи канцелярских скрепок. Это уже обвинение неприятное, и брать на себя такой грех, конечно же, не хотелось. И уж совсем «необычайное количество энергии» потребовалось следователю, чтобы выбить из столбовой дворянки, представительницы одной из древнейших русских княжеских фамилий (Голицыны — потомки королевского рода Гедеминовичей) признание в вульгарной краже перстня.

То, что уголовное преступление в данном случае белыми нитками пришито к политическому, к «социальному происхождению», в общем-то, сомнений не вызывает. Не вызывает сомнений и надуманность этих преступлений. А вот в чем я все-таки сомневаюсь, так в том, что даже после энергичных действий следователя Л. Голицына все-таки взяла грех на душу — призналась в несовершенных ею преступлениях — следов-то признания в материалах дела нет... Есть только ничем не подтвержденные измышления следователя...

Не были привлеченные к делу 173 человека ни участниками преступлений, ни тем более — соучастниками... Просто попали под каток «красного террора», жестокого и мстительного. И погибли.

А если и были за ними какие-нибудь мелкие проступки—то нам ли их сегодня судить? А вот с точки зрения юриспруденции они оказались невиновны перед законом...

Историческая интермедия. ДокументИз справки по архивному уголовному делу № Н-1318 (214224) так называемой «Петроградской боевой организации» («Заговор Таганцева»):

«Контрреволюционная организация в 3-м минно-подрыв- ном дивизионе».

Организация состояла из 13 человек, из которых шесть были расстреляны, остальные заключены на различные сроки в лагерь, освобождены.

Организация была создана следственными органами искусственно, на основе доклада в ВЧК, составленного 28.09.21 г.: «3-й минно-подрывной дивизион был сформирован в середине 1919 г., затем в полном составе был арестован. При наступлении Юденича в 1919 г. на Петроград 4-я рота дивизиона должна была двинуться вместе с его войсками на город во главе с командиром роты Петровым.

В дивизионе скрывались контрреволюционные элементы, об этом сообщил Орлов А. Г...»

Далее привожу список членов «организации» с формулировками инкриминируемых им преступлений:

Петров (Пале) Виктор Яковлевич, комроты 4, участвовал во всех военных совещаниях организации, выдал планы расположения мин и фугасов и сведения о расположении воинских частей. Расстрелян.

Подня (Буттель-Подлобный) Николай Маркович, офицер, комиссар 4 роты, скрывал офицерское звание и фамилию, работал в организации. Поводом к его аресту послужили агентурные сведения о том, что он «...получает заграничные газеты, знаком с курьерами и участвует в организации». На предварительном следствии категорически отрицал какую бы то ни было антисоветскую деятельность. Расстрелян.

Голубцов Борис, переписчик канцелярии, был помощником военного руководителя организации, расстрелян.

Гизетти Лев Антонович— отделенный командир, разносил письма и деньги. Расстрелян.

Шуленбург Сергей Владимирович, зав. техчастью, разносил деньги и письма. Расстрелян.

Рооп Георгий Христофорович, адъютант дивизиона, активный участник Таганцевской организации, снабжал курьеров организации документами дивизиона, разносил письма. На допросах участие в «Петроградской боевой организации» отрицал. Расстрелян.

Гартинг Август Карлович, помощник командира дивизиона, небрежно хранил штамп-факсимиле командира, дал возможность адъютанту Роопу поставить штамп на чистые бланки. Выслан из Петрограда.

Пантелеймонов Иван Михайлович, красноармеец, арестован за соучастие в устройстве через Роопа на службу в дивизион дезертиров, приговорен к одному году принудработ.

Танков Владимир Павлович, бывший комдив, обвинялся в продаже белогвардейской организации планов минных заграждений и фугасов, приговорен к общественным работам.

Евгеньев Григорий Евгеньевич, бывший военный чиновник, на его квартире происходили собрания, участвовал в постановке фальшивых фугасов, вместе со всем комсоставом — выслан на два года...

Комментарии. Никакой контрреволюционной организации в третьем минно-подрывном дивизионе в 1921 г. не существовало, во всяком случае, в архивных делах нет никаких доказательств инкриминируемых перечисленным офицерам и красноармейцам преступлений. Что же было?

Был офицер, который, стремясь остаться в армии (а это была его единственная профессия), скрыл свое офицерское звание и, соответственно, фамилию. Серьезной его ошибкой было и то, что читал заграничные газеты. Но за это еще не расстреливают.

Был адъютант дивизиона, который использовал свое служебное положение — даже если допустить факт должностного преступления (а и его подтверждающих документов в деле нет), то за это, опять же, не расстреливают.

Были в дивизионе, что очень возможно, учитывая в целом положение в армии, и особенно на флоте, в 1921 г., — антисоветские настроения. Единственно, чего не было — и это прокуроры Генеральной прокуратуры РФ доказали однозначно, — активной, боевой деятельности. Не было и прямого отношения подавляющего большинства осужденных к сфабрикованному петроградскими следователями «Заговору Таганцева» (за исключением весьма сомнительной линии Рооп—Таганцев).

Таким образом, нескольких человек лишили жизни, а остальным ее навсегда поломали в угоду надуманной концепции о существовании разветвленной, ведущей активные террористические и разведывательные действия «Петроградской боевой организации».

XII. «Их выслать всех. Мотивировка ясна»

Во всех «делах», составивших большое и многоголосое «Дело» о «заговоре» Таганцева, о «Петроградской боевой организации», нас поражает сегодня многое: и отсутствие документов, подтверждающих инкриминируемые подсудимым преступления (из последующих процессов мы знаем, что такая практика станет наиболее распространенной в деятельности карающих органов на несколько десятилетий), и отсутствие в подавляющем большинстве дел признаний обвиняемых — позднее такие признания стали выбивать силой, и они были в большинстве дел репрессированных с конца 30-х гг. В 20-е же годы следователи просто не ставили перед собой такой цели, хотя уже тогда довольно широко применяли незаконные методы ведения следствия. Предъявляли арестованным самые фантастические обвинения, давали представление для Президиума (в данном случае — Президиума Петрогубчека) о расстреле, и спокойно засыпали по ночам, не ворочаясь от ужаса: подготовленные ими дела кем-то прочитаны, недоказанность обвинений выявлена, и их самих обвиняют — в некомпетентности и использовании недозволенных методов следствия, им грозит наказание вплоть до уголовного... Такие предположения в начале 20х гг. никому из следователей, видимо, даже в голову не приходили. Иначе они позаботились бы о каком-то минимальном юридическом обосновании своих действий. И хотя с середины 30-х гг. карающие органы революции стали значительно более независимы и от государства, и от правящей партии, хотя им, в силу их доминирующего положения в советском обществе, еще реже, еще меньше, чем их предшественникам начала 20-х гг., могла прийти в голову мысль о возможной проверке, будущем возмездии — они, как ни странно, старались «внешне» оформить дела так, чтобы виновность в совершении репрессированным гражданином того или иного преступления ни у кого не вызывала сомнений. И хотя большие сомнения у любого нормального человека вызывала сама концепция, исповедуемая И. Сталиным и А. Вышинским, о «признании» как царице доказательств, тем не менее, миллионы в 30-е гг. верили: коли арестованные в совершении преступлений сознались, значит — виновны. Тут определенную роль играли и юридическая безграмотность подавляющего большинства населения, и сложившееся к тому времени в массах доверие к Сталину, умело сформированное его клевретами, и активно проводившиеся пропагандистские кампании, руководимые РКП(б)—ВКП(б).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Заговор, которого не было..."

Книги похожие на "Заговор, которого не было..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Миронов - Заговор, которого не было..."

Отзывы читателей о книге "Заговор, которого не было...", комментарии и мнения людей о произведении.