Андрей Турков - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

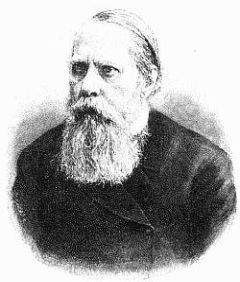

Жизнь и творчество великого сатирика XIX века М. Е. Салтыкова-Щедрина.

«Тема о заступничестве за калечимых людей очень благодарна, — писал он в 1885 году редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому, — но нужно ее развить и всесторонне объяснить».

Эту задачу писатель во многом и решил в «Мелочах жизни».

Но, быть может, над миром тяжких усилий и несмолкающих стонов, над морем слез и крови высится сказочный остров, где, отрешась от житейских забот и треволнений, люди погружены в высокие думы, предаются искусствам и наукам, и это хоть в какой-то мере оправдывает приносимые другими жертвы?

Ничуть не бывало! Переходя из мира нищеты в мир сытости и довольства, читатель не находит там ничего, кроме оголтелой суеты, жонглирования мелочами, мельканья пустых новостей, лживых сплетен, воздыханий по еще более жирному куску или еще более высокому креслу.

Помещик Конон Лукич Лобков, этот более практичный Иудушка, который осуществил на практике мечтания об опутывании крестьянина, «около хозяйства колотится», а свободное время посвящает такому специфическому роду «изящной словесности», как доносы. Шалопай Сережа Ростокин и более «дельный» Евгений Люберцев десятилетиями гарцуют на какой-либо бессодержательной, но модной фразе. Процветающий газетчик Иван Непомнящий истощает свой ум в попытках найти применение деньгам; адвокат Перебоев, наоборот, погружен в жадное добывание оных. Говоря об этих людях, Салтыков с трудом удерживается в рамках объективного повествования и временами даже допускает некоторые отступления от него. Так, изображая земского деятеля, который прославлял в 60-е годы «зарю светлого будущего», он сообщает о его теперешнем времяпрепровождении: «Нередко видали его сидящим у окна и как будто чего-то поджидающим. Вероятно, он поджидал зарю, о которой когда-то мечтал… Но заря не занималась…»

Щедрин, как и в «Сказках», далек от каких-либо идиллических надежд на исчезновение «терзающих мелочей» с чьей-либо «внешней помощью».

«Все в этом деле, — пишет он, — зависит от подъема уровня общественного сознания, от коренного преобразования жизненных форм и, наконец, от тех внутренних и материальных преуспеяний, которые должны представлять собой постепенное раскрытие находящихся под спудом сил природы и усвоение человеком результатов этого раскрытия».

Свою личную цель, равно как и цель всей литературы, Салтыков видел именно в подъеме общественного сознания. Поэтому его особенно потрясло, когда из-за закрытия «Отечественных записок» он «лишился употребления языка» и вместе с тем испытал тяжкие сомнения в действенности своей литературной деятельности.

«Сказка-элегия» «Приключение с Крамольниковым» переполнена глубоко личными признаниями. В одном из писем к А. Л. Боровиковскому, обычно грубовато-юмористических, с весьма солеными шутками, у Михаила Евграфовича внезапно вырвались горькие слова: «Мне представляется, что меня нет. Т. е. что я уже не литератор, а ревизская душа». Эти строки, как и многие другие, рассыпанные в письмах Салтыкова 1884–1885 годов, заключали в себе зерно «сказки-элегии». Как и сам Щедрин, литератор Крамольников оказывается окружен людьми, на лица которых «уже успела лечь тень отступничества».

Однако переживания Крамольникова все же не равносильны щедринским. Крамольников словно бы впервые доходит до мысли, что в отсутствии сочувствия к его горю «кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей». Для Щедрина же это было ясно давно.

«Ты даже тех людей, которые сегодня так нагло отвернулись от тебя, — ты и их не сумел понять, — говорит Крамольникову внутренний голос. — Ты думал, что вчера они были иными, нежели сегодня». Что же касается Щедрина, то чуткость к таящимся в либеральном обществе готовностям буквально пронизывает все его произведения 60-х и 70-х годов.

Образ Крамольникова, очевидно, перерастает биографические рамки, это олицетворение прогрессивного литератора, которого перенесенные испытания побуждают более пристально и трезво вглядываться в окружающую действительность.

Конечно, и сам Салтыков был не чужд горестного сознания, что он не может решительно указать ясный путь к общественному переустройству, что части революционной молодежи он, со своим идеалом свободного исследования, кажется либералом, «лишь говорящим о свободе и других высоких предметах, но неспособным пожертвовать собою за свои убеждения». Но уж, во всяком случае, мысли эти посещали его много раньше катастрофы с «Отечественными записками» (вспомним хотя бы «Чужую беду — руками разведу»).

«Приключение с Крамольниковым» решительно не понравилось Елисееву. Он уже десять лет назад восставал против напечатания щедринского очерка «Отрезанный ломоть», где сатирик писал о существующем в Европе «поветрии на компромиссы и сделки».

В «Отрезанном ломте» был дан прозорливый диагноз политического оппортунизма:

«Всюду чувствуется смутная боязнь, и потому всюду раздаются клики: «Осторожнее! Не спешите! Отступайте! Заманивайте! Не раздражайте!»…

Практика компромиссов до такой степени втягивает, что заставляет забывать прежние связи и прежних друзей… Каждый открытый шаг друзей единомышленников кажется компрометирующим; каждое слово, разоблачающее действительные цели стремлений партии, представляется рискованным, преждевременным. Хотелось бы достигнуть этих целей «потихоньку», не в смысле большей или меньшей медленности процесса движения, а так, чтобы никто не заметил. Все бы на минуту задремали, а мы бы взяли да и воспользовались».

Протест Елисеева против этого очерка объективно оказался самозащитой, ибо его эволюция вправо совершалась очень быстро. «…Наш друг совсем превратился в оппортуниста», — писал Белоголовый Лаврову в 1880 году, а спустя четыре года Елисеев восторженно отзывался об «Исповеди» Л. Толстого, видя в проповеди морального самоусовершенствования «идеал современного человека».

Теперь же Елисееву показалось, что, сочувственно передавая охватившие Крамольникова раздумья, Салтыков толкает литературу на неверный и опасный путь. Протестуя против порыва героя к самоотвержению, подвигу, былой соратник Добролюбова и Чернышевского негодовал:

«И кому какая польза была бы из такого его самоотвержения? Крамольников забывает, что наша страна, по условиям своего исторического развития, живет не в XIX в., а в XVIII, и наша литература есть только литература просветительная, учительная, а никак не протестующая в собственном смысле этого слова. Она может протестовать только против того, против чего позволит ей генерал Сидор Карпович Дворников. Вся беда нашей литературы прогрессивной состоит в том, что она тогда только и постольку только сильна, поскольку идет вполне с этим генералом и помогает ему бороться с его врагами. А генерал этот представитель реформенного дела в России со времен Петра и со времен Петра самою силою вещей влечется только к реформам и натуральный враг допетровского московского застоя. Кажется, чего лучше? Учи его, что так нельзя, — это будет по-московски, а не по-европейски, и он пойдет с тобой куда угодно, и потихоньку да помаленьку будет делать все, чего ты хочешь; только его не трогай».

Елисеев дошел до того, что уподобил всех, кто сомневается в пользе такого союза, пустозвонным Балалайкиным, способным только столкнуть Дворникова с прогрессивного пути на реакционный.

Вероятно, Салтыкову жутко было читать, как Елисеев начинал уже почти повторять выпады против «подстрекателей», которые потом якобы уходят в кусты:

«являются разные Балалайкины с пустыми речами такого рода: да что вы привязались к генералу Сидору Карповичу? Ведь он такой, сякой: ведь он увалень, ничего не понимает, только задерживает нас. А вы лучше одни… по-молодецки… А его… да стоит ли об нем толковать? Фюить, да и все тут. Генерал, конечно, обозлится и начинает говорить другие речи: «дай-ка я попробую с допетровскими людьми: прогрессу у нас и так много. Не лучше ли по старине?» И пробует по старине… А Балалайкин… спрячется тогда в свою нору, как будто ни в чем не виноват…»

Понимал ли Елисеев, что, высмеивая мнимого Балалайкина, он оспаривал заветы своих учителей Добролюбова и Чернышевского, что его заявление, будто Балалайкин всегда оказывается в стороне, было очень похоже на обвинения, некогда бросавшиеся Катковым и Громекой? Во всяком случае, былой публицист «Современника» перешел на позиции той самой «умеренной» партии, про отношение которой к революционерам Чернышевский писал:

«Умеренная партия постоянно считала этих людей непрактичными, мечтателями, вредными интриганами и по своей рутинности постоянно желала остановиться на переменах, сколько возможно менее значительных. Но старый порядок, кусок за куском, падал под напором интриганов и мечтателей».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Турков - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.