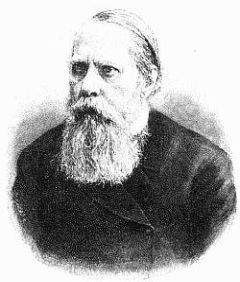

Андрей Турков - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Жизнь и творчество великого сатирика XIX века М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Да, они по-прежнему его навещают, не перечат его словам, поддакивают, чтобы не раздражать больного, чтобы не вызвать обессиливающей его вспышки. А на самом деле они уже так далеко от него мыслями!

Их ждут дела, от которых зависит их положение. Семейная обстановка Салтыковых тяжела, но, по совести говоря, подчас приятелям удобно по этой причине бывать реже.

Может быть, они отчасти приходят к нему не ради него самого, а ради воспоминаний прошлого, словно на могилу своих былых убеждений. И знаки их внимания похожи на быстро вянущие цветы и венки, без которых как-то не принято являться на кладбище.

Втайне они уже похоронили его. А он был еще жив и даже тосковал по той самой журнальной работе, которая, по мнению докторов, медленно убивала его.

Он следил за судьбой своих прежних сотрудников — любимых и нелюбимых, как будто чувствуя себя виноватым в том, что они лишились «своего угла» в литературе. «Взяли бы Скабичевского для литературных обозрений — право, человек с голоду погибает…» — писал он редактору «Русских ведомостей» и ему же рекомендовал бывшего метранпажа «Отечественных записок» Чижова. Узнав о том, что Михайловский пишет роман, Салтыков предлагает ему посредничество для переговоров с «Вестником Европы», уговаривает Стасюлевича печатать Зайончковскую, Гаршина, Фирсова, Ясинского.

Но, как ни жаждал Салтыков снова прилепиться душой к журнальному делу, он ясно сознавал, что ни одно из существующих изданий не заменит ему «Отечественных записок», «…многие заключают, что я перешел в «В[естник] Евр[опы]», — писал он. — Но я уверяю Вас, что я никуда не переходил и остаюсь на прежней квартире, хотя она и разорена».

В журнале Стасюлевича он чувствовал себя чужим, почти иностранцем. Но даже этот «крашеный гроб» и «тараканье кладбище», как в сердцах именовал сатирик «Вестник Европы», приходилось теперь ценить.

«В начале этого месяца, — сообщал Салтыков Белоголовому 27 октября 1887 года, — я написал статейку «Дети» и послал ее в «Рус[ские] вед[омости]». Оттуда мне ее возвратили, так как они при первом случае ожидают, что их совсем закроют, и хотя моя статья ничего противоцензурного не представляет, но самое имя мое противоцензурно. Я отдал статью в «Неделю», но Гайдебуров прибежал ко мне в таком трепете, что я сам уже взял ее назад».

Салтыкову приходилось искать новую дорогу не только в том смысле, что надо было найти журнал или газету, которые бы решились печатать его произведения. Он давно уже задумывал книгу довольно необычного для себя плана.

Если «Пестрые письма», которые стали появляться в «Вестнике Европы» с конца 1884 года, были написаны в традиционных для него приемах, то «Мелочи жизни» (1886–1887 годы) оказались для многих читателей неожиданностью.

Где головокружительный полет щедринской фантазии, еще недавно, в «Пестрых письмах», уносивший статского советника Передрягина к медведям, которым понадобилась конституция?

Где привычная гротескность изображения?

На этот раз краски Щедрина строги, юмор приглушен. Перед нами — огромная портретная галерея: хозяйственный мужичок, сельский священник, помещики-мироеды, светский шалопай, который дожидается выгодного места, расчетливый карьерист, чета мелких служащих, умирающий студент, адвокаты, газетчики, читатели…

Это как будто последний смотр всех героев, которые когда-либо появлялись из-под пера Салтыкова. Что дала им жизнь? Чем облагодетельствовало их «дело», воспеваемое в статьях и речах?

Когда-то, в ранней повести Салтыкова, приехавший из провинции Иван Самойлыч Мичулин, который видел от фортуны один только зад, так и умер в номерах, не добившись никакого места. Тихо угасает в чахотке и студент Чудинов в «Мелочах жизни».

В предсмертных виденьях Иван Самойлыч представлял себя женатым на своей соседке по номерам и уже видел их будущую жизнь, голодных детей.

В жизни супругов Черезовых не происходит несколько мелодраматической ситуации, которая чудилась Мичулину; жене не приходится идти на улицу ради того, чтобы накормить мужа и детей. Но всю жизнь они проводят в вечном страхе лишиться места, заболеть, очутиться без средств к дальнейшему существованию. Они переносят свои страхи даже на едва родившегося ребенка, с ужасом провидя впереди расходы, расходы, расходы. И еще неизвестно, что страшнее: сон Мичулина или жизнь Черезовых.

Загнанное вглубь, насильственно задавленное ощущение мизерности своих жизненных целей лишь перед самой смертью всплывает в душе Черезова, усугубляя его мучения: «что мы делали? зачем жили?.. Ах, какие все пустяки!»

Умирающий Чудинов более отчетливо представляет себе, чем могла бы наполниться его жизнь; не стоило пытаться одолеть барьеры, расставленные на пути к высшему образованию:

«Надо идти туда, где сгустился мрак, откуда слышатся стоны, куда до такой степени не проник луч сознательности, что вся жизнь кажется отданною в жертву неосмысленному обычаю, — и не слышно даже о стремлении освободиться от оков его. Там достаточно и тех знаний, которыми он уже обладает…»

Деревня, которая рисуется Чудинову как поприще деятельности, — это «деревня идеальная, так сказать, предрасположенная» к принятию знаний. Однако даже скромная сельская учительница Анна Петровна Губина, которая вряд ли помышляла о серьезном воздействии не только на крестьян, но и на своих малолетних учеников, быстро столкнулась с тем, что заведенный в деревне быт и подозрительность начальства заставят ее «влачить жизнь, которую нельзя было сравнить ни с чем иным, кроме хронического оцепенения». Личная драма приводит Анну Петровну к самоубийству, но если бы даже она вырвалась из этой обстановки, ее ожидала или судьба Чудинова, или — в лучшем случае — тот бессмысленный круговорот филантропических мелочей, в который попадает изверившаяся в возможности «дела» в деревне Ольга Ладогина («Христова невеста»).

«Мелочи жизни» — это суровая, трезвая, предельно объективная расшифровка туманных разглагольствований о «необходимости делать дело». Жизнь героев книги, которые смирились с предназначенными им «делами», подобна унылому хождению по кругу лошади, занятой своим однообразным трудом.

В рассказе «Портной Гришка» драматизм судьбы человека, который не видит впереди ни малейшего просвета, достигает особого накала. Его донимают всякие беды, большие и малые оскорбления, колотушки и побои; они сыплются на него со всех сторон. А ведь в нем есть и недюжинная острота ума и тяга к любви и красоте.

В то время как многие литераторы оплакивали запущенные дворянские усадьбы, ставшие жертвой новых порядков, Салтыков нарисовал картину на первый взгляд довольно парадоксальную. «Обиженный» тягой дворовых на волю, помещик учинил в своей усадьбе форменный погром: «…какие были «заведения» — и ранжереи, и теплицы, и грунтовые сараи — все собственной рукой сжег! — ужасается Гришка. — Не доставайся, говорит, ни черту, ни дьяволу!» И когда много лет спустя Гришка оказывается на старом пепелище, именно он испытывает ту поэтическую грусть, которая якобы была свойственна только утонченным дворянским натурам: «…в саду — и не вышел бы! Кусты, кусты, кусты — так и обступили со всех сторон… И на дорожках, и на клумбах — везде все в один большущий куст сплелось! И сирень тут, и вишенье, и акация, и тополь! И весь этот куст большущий поет и стрекочет!»

Не противоречит ли это сказке о Коняге, где писатель утверждал, что последний видит в поле не раздолье, поэзию, простор, а кабалу, и в природе вообще — «бич и истязанье»? Конечно, нет, ибо глаза Коняги просто слишком залиты потом и слезами, чтобы что-либо различать во все время его тягостной маеты, а совсем не от рождения лишены способности любоваться окружающей его ширью.

Ведь и Гришкины глаза скоро застилает тяжкая обида на жизнь, на обманутую любовь — скорее даже не любовь, а острую жалость к истерзанным стиркой рукам его Феклиньи.

Узнав о том, что жена «гуляет», он какое-то время пытается надеть на себя маску циника и гаера. Примечательно, что именно в эту пору ему живется проще всего: за его грязные выходки на него льются двугривенные, ему охотно дают заказы.

— За что ласкаете, ваше степенство? — благодарит Гришка.

— За то, что ты веселый! Люблю я веселых! А то куксится человек, сам не знает чего! — одобрительно ответствует купец Поваляев.

Это купеческое рассуждение — совершенно в духе времени, когда унылость уже считалась признаком неблагонамеренности. «Спрос нынче на газетные ликования большой, — иронизировал Щедрин в «Пестрых письмах». — И сверху, и снизу, и с боков только и слышатся голоса: да ликуйте же, наконец!»

Однако Гришка не смог примириться со своим положением и в конце концов покончил с собой.

Судьба Гришки, Чудинова, Черезовых, Анны Петровны и даже «хозяйственного мужичка», который подвергает всю свою семью ежедневной каторге ради того, чтобы свести концы с концами, — все это плоды порядка вещей и правительственной политики. Сатирик словно измеряет тяжесть, которая приходится «на душу населения», в ее разнообразных выражениях.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Турков - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.