Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

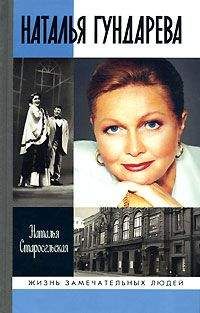

Описание книги "Сухово-Кобылин"

Описание и краткое содержание "Сухово-Кобылин" читать бесплатно онлайн.

Книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской рассказывает о жизненном и творческом пути замечательного русского драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903). Его трилогия — «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина» — более века не сходит со сцены русских и зарубежных театров. А. В. Сухово-Кобылин был не только драматургом, но и выдающимся мыслителем и философом. Его дневники, записные книжки и философские труды, в частности, сохранившиеся фрагменты «Учения Всемир» позволяют установить связь различных явлений и их отражение в творчестве писателя, проследить эволюцию его взглядов на политические и экономические события в России XIX века, а также на отечественную культуру не только XIX, но и XX века. Трагические перипетии в судьбе Сухово-Кобылина могли бы послужить сюжетом для детективного романа.

Один из крупнейших режиссеров XX века Всеволод Эмильевич Мейерхольд работал над пьесами Сухово-Кобылина еще в начале столетия. Спустя год после смерти драматурга он поставил «Дело», но всю трилогию показал лишь в 1917 году. 25 января состоялась премьера «Свадьбы Кречинского», 30 августа — «Дела», 23 октября — «Веселых расплюевских дней».

«В 1917 году, когда Мейерхольд ставил трилогию Сухово-Кобылина, бурная политическая жизнь страны вытеснила со страниц газет и журналов театральные рецензии, — писал К. Л. Рудницкий в исследовании „Режиссер Мейерхольд“. — Было не до театра, история безоглядно мчалась от Февраля к Октябрю. Поэтому мы располагаем весьма скудными данными о каждом из трех спектаклей… Самым удачным и по-своему пророческим, запоминающимся надолго, был третий, заключительный спектакль — „Веселые расплюевские дни“ („Смерть Тарелкина“). Эта пьеса приковала к себе пристальное внимание Мейерхольда, и недаром он к ней спустя несколько лет вернулся».

В начале столетия, чреватого «неслыханными переменами», не раз обращался к творчеству Сухово-Кобылина и Александр Блок. То, что оба крупнейших художника приняли Октябрьскую революцию, связано было едва ли не в первую очередь с ярко выраженной антибуржуазностью их настроений, отвращением к рутине как в жизни, так и в искусстве, стремлением противостоять этой закоснелости эстетически.

Им, таким несхожим, совсем не случайно вспомнился и потребовался в союзники философ и драматург, создавший в своих трех пьесах некую непривычную, принципиально новую в русской литературе систему эстетического противодействия существующему порядку вещей, противоборства с незыблемостью и ненарушаемостью устоявшегося, казалось бы, раз и навсегда.

Оба они, Мейерхольд и Блок, при всей своей завороженности происходящим, сумели со временем дистанцироваться и трезвым взглядом увидеть будущее. В отсветах пламени, поглотившего книги библиотеки в Шахматове, Блок не мог не рассмотреть отблеск «большого пожара», устроенного теми, кто, подобно Расплюеву, радостно восклицал: «Все наше!!» Не те же ли самые причины побуждали Мейерхольда все более внимательно читать последнюю пьесу Сухово-Кобылина? Нет, не об «отжитом времени» повествует эта «комедия-шутка», воссоздавая «картины прошедшего»! Не случайно известный критик А. Кугель, который не считал сатиру Сухово-Кобылина злободневной для этого времени, писал о премьере «Веселых расплюевских дней»: спектакль «с налетом кошмара, который… придал режиссер, шел тогда, когда на улицах шумел и волновался народ, готовясь ко второму акту революции… Какая-то трагикомическая дьявольская улыбка была в этой, если можно так выразиться, „невпопадности“ обличительной сатиры на произвол полицейского государства и гипертрофию власти».

У Мейерхольда интерес к драматургии Сухово-Кобылина обострялся всякий раз в особенно напряженные, катастрофические моменты истории — мысль режиссера возвращалась к творчеству Александра Васильевича на каком-то новом витке. В 1904 году он ставил в Херсоне, в Товариществе новой драмы, «Дело». В 1915-м обращался к артистам Александринской труппы, возобновляя с ними «Грозу» А. Н. Островского, со словами: «Окиньте стремительным взглядом течение драматургии второй половины прошлого века… Гоголь представлен был одним „Ревизором“, да и то публика поспешила часть своего внимания оторвать от него в сторону Сухово-Кобылина (да не того, кто так ярко сказался в „Смерти Тарелкина“, а того, кто так доступен в „Свадьбе Кречинского“…)»

В 1933 году Мейерхольд вновь обратился к «Свадьбе Кречинского» — вторая редакция позволила режиссеру на примере Расплюева сказать о своем отношении к фашистской Германии, которая пыталась взять за горло весь мир. Критик Ю. Юзовский считал, что Мейерхольд намеревался сделать новую трактовку всей трилогии, но ему не хватило на это времени…

Предваряя премьеру 1933 года, Мейерхольд говорил о «Свадьбе Кречинского» как о почти идеальном материале для противопоставления социалистического и капиталистического отношения к деньгам, о том, что «снова вызван к жизни тип человека, казавшийся похороненным навсегда, — тип полицейского подхалима и шпиона, провокатора и палача, скрытого часто под маской смиренного благодушия… — Расплюева… Расплюев смешон? — Нет, страшен! Со сцены Расплюев блеснет материалом, который калифам на час фашистского режима мог бы быть очень пригоден как материал для формовки примерного солдата крестового похода против нового мира, создаваемого новым человечеством».

Эти слова Мейерхольда свидетельствуют не только о сделанных им художественных и этических открытиях в драматургии Сухово-Кобылина, но и о нашем восприятии классики. В ней мы находим, по точному определению Ю. Юзовского, возможность «прошлую историю человечества показывать иначе, с точки зрения новых идей». И тогда мы ясно ощущаем идею продолжения во времени всего созданного классиком.

Верил ли Мейерхольд в то, что возрождение расплюевых — сугубо «западный вариант» современности? Или сознательно пытался заглушить мрачное предчувствие недалекого будущего? В созданном им театре достанет расплюевых, которые начнут клеймить Всеволода Эмильевича, поддерживая и травлю, которая приведет и его, и театр к гибели…

«Мы привыкли думать, что любую эстетическую систему рождает эпоха, когда система эта формируется, — писал К. Л. Рудницкий, — и в самом общем виде такая мысль правильна. Но всякое время несет в себе и предвестье будущего, нового времени. Интуицией художника такое предвестье может быть услышано и выражено».

Добавим: порой даже вопреки сознательному стремлению художника.

Наверное, именно так и произошло с сухово-кобылинскими постановками Мейерхольда и, в частности, со спектаклем «Смерть Тарелкина» (1922 год), о которой Б. Ромашов писал: «Публика охвачена страхом. Ей не до трюков. Она чувствует самое главное: издевку смерти над человеком». Эти слова точно выражают «перевернутый» в реальность 20—30-х годов XX столетия смысл драматургии Сухово-Кобылина.

Вообще, 1920—1930-е годы можно с полным правом назвать эпохой возрождения Сухово-Кобылина не только для театра, но едва ли не в первую очередь для общественной мысли.

В 1927 году было опубликовано первое (после 1869 года) издание «Картин прошедшего», в том же году вышла книга «Преступление Сухово-Кобылина». Автором ее, как и редактором и комментатором трилогии, был Леонид Гроссман. Он же сохранил воспоминания некоторых современников, в частности Н. В. Минина и В. Н. Рембелинского. Записанные конспективно, эти краткие воспоминания, по мнению В. М. Селезнева, в достаточной мере тенденциозны: Гроссмана интересовало лишь то, что совпадало с его версией убийства Луизы Симон-Деманш. Он расспрашивал собеседников в основном о судебном деле 50-х годов XIX века, известном им лишь понаслышке. «И записывал те их наблюдения, которые хоть как-то совпадали с его романтической версией…»

Свои записи Л. Гроссман так и не опубликовал, видимо, не придав им достаточного значения. О том, что точка зрения исследователя сложилась еще до этих встреч, свидетельствует хотя бы тот факт, что пушкинист Б. Л. Модзалевский трижды пытался организовать беседу Гроссмана с Мининым. «Спешите в Пб, чтобы использовать Н. В. Минина, — писал Модзалевский Гроссману 16 декабря 1926 года, — я говорил уже с ним о Вас, и он готов сообщить Вам все, что знает, а знает он очень много и твердо». Спустя несколько месяцев, в марте 1927 года, Модзалевский вновь пишет своему адресату: «Что ж Вы не соберетесь к нам? Николай Вас. Минин, друг Сухово-Кобылина, готов поделиться с Вами тем, что знает», а в сентябре упрекает Гроссмана: «Очень жалко, что Вы так и не познакомились с Н. В. Мининым; он, бедный, очень сдает и начал прихварывать. Я давал ему оттиск Вашей статьи из „Нового мира“, и он хотел с Вами спорить. Его версия дела — что Сухово-Кобылин лично виноват в убийстве не был, что убила Нарышкина, а Сухово-Кобылин сделал все, чтобы ее спасти, что он поступил как рыцарь: сам исстрадался, но женщину не выдал…»

Только после этого письма Гроссман встретился с Мининым. Но в версии исследователя слова старика-знакомца Сухово-Кобылина ничего не изменили. Он очень кратко записывал личные впечатления своих собеседников, тщательно просеивая их, оставляя лишь то, что считал необходимым. Например, такие слова Минина о Сухово-Кобылине: «Он отличался крайней вспыльчивостью. Многие родные подразнивали его или промеж себя говорили: „Да уж однажды был случай: укокошил женщину шандалом…“ А рядом признание: „Кто убил неизвестно. Не Сухово-Кобылин, но и не Нарышкина, которая не была в состоянии такую здоровую женщину, как Луиза Симон, так жестоко изранить и изувечить. Сухово-Кобылин не любил говорить об этой истории, но, когда приходилось, отвергал с негодованием возводимые на него обвинения“».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сухово-Кобылин"

Книги похожие на "Сухово-Кобылин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин"

Отзывы читателей о книге "Сухово-Кобылин", комментарии и мнения людей о произведении.