Юрий Гавриков - Че Гевара. Последний романтик революции

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

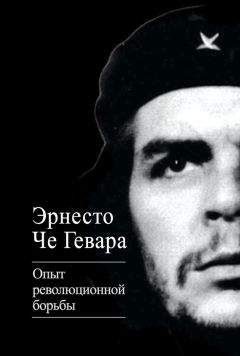

Описание книги "Че Гевара. Последний романтик революции"

Описание и краткое содержание "Че Гевара. Последний романтик революции" читать бесплатно онлайн.

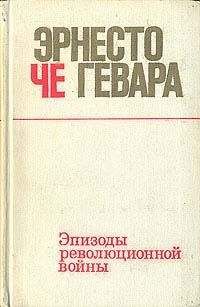

Эрнесто Гевара де ла Серна, или просто Че, — легендарная личность, соратник Фиделя Кастро, человек, ставший для нескольких поколений идеалом борца за свободу и справедливость. Он погиб около 40 лет назад в маленькой боливийской деревушке, так и не успев осуществить свой грандиозный план всеамериканской партизанской войны против господства США в Южной Америке. За эти годы интерес к Че Геваре нисколько не ослабевает, напротив — даже растет. Кроме его прямых наследников — революционных партизан различных политических направлений, воюющих в разных точках планеты, — о нем помнят его бывшие и нынешние противники. О нем слагают песни, ему посвящают стихи, его портреты можно увидеть и в витринах фешенебельных магазинов Парижа, и на облупившихся стенах домов беднейших латиноамериканских деревень. Многие боливийские крестьяне сегодня почитают Че Гевару как святого. Но, несмотря на живейший интерес к Че Геваре и возрастающую популярность революционера-романтика, вызывает удивление почти полное безмолвие российских исследователей и журналистов.

Книга Ю.П. Гаврикова, написанная с большой любовью, станет заметным вкладом в изучение личности Че Гевары. Особенно важно отметить, что автор был лично знаком с легендарным героем, не раз встречался с ним на Кубе.

«Было бы неправильно рассматривать период 1966—1970 гг. с характерными ошибками в руководстве экономикой как результат бюджетной системы финансирования, созданной Че»[265].

И это действительно так. Результаты экономической деятельности кубинцев после гибели Гевары были малоутешительными. Скорее их можно объяснить затянувшимся экспериментированием в экономике при отсутствии критического анализа в процессе созидания нового общества.

А такого рода «опыты» проводились не только в промышленности, но и в агропроизводстве. В годы применения на практике концепции широкой индустриализации последнее как бы отодвигалось на второй план (причем даже сахарное производство, кормившее и одевавшее тогда Кубу). Однако упомянутая концепция оказалась недолговечной.

Уже в 1963 году кубинское руководство взяло линию на преимущественное развитие агропромышленной сферы (АПС) (а не более узкой части экономики — сельского хозяйства, ибо в АПС входит не только оно, но и, по существующей на Кубе традиции, сахарная промышленность, лесное и рыбное хозяйство). И такое решение нам представляется весьма обоснованным. С одной стороны, реализацию индустриализации затрудняло отсутствие кадров, финансов, соответствующей сырьевой базы (например, для построенного металлургического комбината железную руду и кокс нужно было импортировать из Европы!). С другой — оставалась неиспользованная возможность получать необходимые средства производства — металл, станки, транспорт и др. за счет международного разделения труда.

И все же нужно признать, что Куба не отказывалась полностью от геваровской идеи развития национальной промышленности. Другой вопрос — каких ее отраслей. В январе 1964 года Ф. Кастро заявил, что «Куба не отказалась от программы индустриализации страны... Нет. Мы будем продолжать ее до конца»[266]. Было принято решение значительные капиталовложения направить на развитие сельскохозяйственного машиностроения, промышленности стройматериалов, в производство минеральных удобрений. (Прим. авт.: Исключительно важной проблемой была, например, механизация выращивания и уборки сахарного тростника. Тем более что ликвидация безработицы на острове «лишила» сахарные плантации дешевых и многочисленных рабочих рук «мачетерос» — рубщиков. К этому добавились и неблагоприятные погодные условия. По расчетам чилийских экспертов из ООН, работавших на Кубе в начале 60-х гг., сельскохозяйственное производство в 1961—1963 гг. в стране было ниже дореволюционного уровня[267].

Задача стояла очень остро. Особенно в сахаропроизводящем секторе. Советский посол на Кубе А.И. Алексеев как курьез рассказывал: в его присутствии Н.С. Хрущев на даче начал развивать свои идеи по этому вопросу находившемуся там Ф. Кастро и даже что-то стал чертить палкой на песке.)

Определенный отпечаток накладывал на указанные колебания в экономической стратегии страны и весьма существенный ошибочный взгляд, игнорировавший национальную специфику в аграрном вопросе. Главным моментом ее было то, что Куба, будучи до революции аграрной страной, вместе с тем не была страной крестьянской. Потому что крестьян-тружеников насчитывалось только 260 тыс. человек, или 30% из числа сельских трудящихся, в то время как постоянные и сезонные сельскохозяйственные рабочие (сельский пролетариат) составляли почти 70% общего числа занятых в отрасли[268]. Кроме того, в стране до революции существовали крупные аграрные капиталистические предприятия и большой контингент сельского пролетариата, полностью утратившего крестьянскую привязанность к земле.

Поэтому когда Э. Гевара, анализируя особенности Кубинской революции, говорит, что она показала возможность ее (революции) успешного осуществления на селе, среди крестьянства, допускает вышеуказанную неточность, оставляя «за скобками» сельскохозяйственных рабочих, которые сыграли в этом процессе решающую роль.

Несколько смешивает он упомянутые понятия и в своем призыве к кубинским рабочим понять, что «крестьяне (опять же без должного уточнения — какие? — Ю.Г.) оказали революции большую помощь, так как они больше других в ней нуждались...»[269].

Нужно сказать, что призыв такого рода был не случайным шагом Че Гевары. Несмотря на заметный энтузиазм рабочего класса в целом и отдельные примеры новой трудовой морали, Че не мог не видеть и противоположного поведения среди трудящихся города. Он призывает, в частности, бороться с прогулами, «которые приобретают тревожные размеры»[270]. А спустя два месяца вновь обращается к этой проблеме:

«Складывается впечатление, что определенная часть рабочего класса не понимает той новой роли, какую он должен играть в этой революции»[271].

Возвращаясь к вопросу об ошибках, нужно отметить, что в последующие годы они были устранены. Об этом свидетельствовал хотя бы тот факт, что при проведении аграрных преобразований кубинское правительство не пошло по пути массовой организации кооперативов в хозяйствах сахарного тростника. А уже созданные на первом этапе Ф. Кастро охарактеризовал как «искусственно созданные» и как «шаг назад с социальной точки зрения, потому что они рабочих превратили из пролетариев в крестьян»[272]. Поэтому эти кооперативы были преобразованы в государственные хозяйства.

В 1986 году кубинское руководство провело открытую дискуссию для обсуждения проблем общественного развития Кубы и его итогов. Она была проникнута духом самокритики. По этому поводу Ф. Кастро говорил: «Как хорошо, что мы смогли отстирать грязное белье наших недостатков раньше, чем эти тряпки задушили бы нас». И не преминул добавить: «Многие правильно здесь отмечали, что будь жив Че, он первым бы приветствовал такую инициативу»[273]. А чилийский экономист Педро Вускович писал: «Ф. Кастро указал на многие недостатки, которые два десятилетия назад предсказывал Че Гевара»[274].

Но по достоинству оценить путь, проделанный революцией, и воздать должное кубинскому народу и его лидерам, среди которых важнейшее место принадлежит Эрнесто Че Геваре, невозможно без хотя бы краткого освещения достижений в социальной области. Именно они составляют главную гордость кубинских преобразователей. Именно в этой сфере прежде всего начали сбываться мечты «героического партизана».

В первые годы после победы революции Куба оказалась перед необходимостью вести борьбу на многих фронтах — решать задачи государственного строительства, общественно-политического переустройства, экономического развития, укрепления обороноспособности. Но при этом ее руководители не забывали о главной цели преобразований — коренном позитивном изменении условий жизни широких трудящихся масс, ликвидации социального неравенства, неуклонном повышении жизненного уровня населения. Видимо, поэтому аргентинский писатель Альфредо Варела в своей книге «Революционная Куба» отмечал:

«Многое еще не записано в законах Кубинской революции, но многое является их следствием. И особенно радость»[275].

Важнейшей задачей на этом пути была ликвидация одной из острейших проблем старой Кубы — безработицы. По ее уровню страна занимала одно из первых мест в мире. Общее число полностью или частично безработных составляло в 1957 году в среднем более четверти трудоспособного населения острова.

Меры прямого порядка в этой области были дополнены косвенными — развитием системы социального обеспечения и образования.

Параллельно с решением проблемы безработицы предпринимались шаги по сокращению разрыва в уровне материального благосостояния различных слоев общества. Правда, из-за ограниченности ресурсов акцент делался на повышении жизненного уровня наименее обеспеченной и наиболее представительной части населения. В этих условиях, может быть как никогда, было важно исключить какие-либо привилегии в среде руководителей (кстати, заметим, весьма слабое место в политике КПСС во второй половине XX века). (Прим. авт.: Я был свидетелем того, насколько непритязательными к своему быту были кубинские руководители. Мне запомнился рассказ адъютанта Гевары. Однажды, после введения карточек на продовольствие, несколько сотрудников министерства стали обсуждать в присутствии Че размеры продуктовой квоты на каждую семью. Некоторые не скрывали своего неудовольствия скудостью пайков. Че стал возражать, сказав, что даже его многочисленная семья не чувствует недостатка в продуктах.

«Но ты же, как и все начальники, наверняка получаешь повышенную квоту», — заметил один из присутствующих. Министр возмутился, но пообещал проверить.

На следующий день он сообщил беседовавшим с ним накануне, что проверил и установил, что его семья получала повышенную квоту. Он заверил, что «с этим безобразием теперь покончено».)

В стране продолжался рост ассигнований на нужды здравоохранения, социального обеспечения, народного образования, дошкольного воспитания, науки, культуры и спорта. Выше мы уже говорили о системе интернатов и школ продленного дня, содержание учащихся в которых государство полностью взяло на себя. На предприятиях было введено бесплатное питание (помимо рационированного распределения продуктов по месту жительства) и снабжение спецодеждой. Нужно добавить, что уже в середине 70-х гг. в свободную продажу стали поступать рыба, рыбные продукты, мясные консервы, макаронные изделия, яйца, кефир, а в период уборки урожая многие виды овощей и фруктов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Че Гевара. Последний романтик революции"

Книги похожие на "Че Гевара. Последний романтик революции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Гавриков - Че Гевара. Последний романтик революции"

Отзывы читателей о книге "Че Гевара. Последний романтик революции", комментарии и мнения людей о произведении.