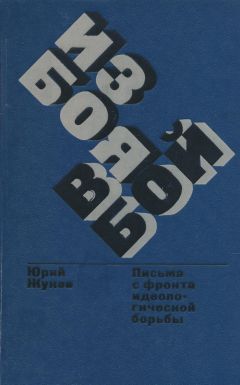

Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Описание и краткое содержание "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать бесплатно онлайн.

Полемические письма «Из боя в бой» журналиста-международника Юрия Жукова — это живой, основанный на обширных документальных материалах и личных впечатлениях рассказ о современных течениях в литературе и искусстве Запада, в частности Франции, США и Англии. Автор целеустремленно разоблачает различные формы и методы буржуазной идеологии в литературе и искусстве капиталистических стран.

И вот вернувшийся из ада колониальной войны Бернар глядит на эти банальные кадры, так остро контрастирующие с тем, что у него застряло в сердце, в чем, вероятно, сам участвовал, что казалось ему тогда таким будничным и само собой разумеющимся — на войне как на войне. И он признается в том, что сейчас ему самому кажется поистине чудовищным: «И потом я спокойно уснул…»

Постойте, постойте, скажет иной парижский скептик, вы излагаете здесь толкование, которое принадлежит коммунисту Жоржу Садулю, — он исходит из совершенно определенной политической линии. Но это ли авторы фильма считают главным? Разве не согласился Рене с замечанием критика газеты «Монд», что он затрагивает современные проблемы, не занимая при этом определенной политической позиции?

Да, Рене согласился с таким тезисом, правда оговорившись, что, быть может, это происходит потому, что он испытывает такую «болезненную боязнь демагогии», что предпочитает использовать, как он выразился, «округленный стиль». Это действительно напечатано в газете «Монд» 5 октября 1963 года. Но вот что примечательно: почти одновременно Ален Рене дал большое интервью газете французских коммунистов «Юманите — диманш», из которого явствует, что «болезненная боязнь демагогии» (а кто не должен бояться демагогии и ненавидеть ее?!) не мешает ему расценивать свое творчество отнюдь не как холодное, эстетическое разглядывание преходящих событий жизни на манер Антониони, а как активное вторжение в жизнь. Это очень интересный творческий и человеческий документ, и я позволю себе привести здесь пространные выдержки из него, учитывая, что он проливает яркий свет на ту ветвь новомодного кино, которая явно расходится с линией Антониони и Робб — Грийе.

«Мы пытались, — сказал Рене, отвечая на вопросы критика «Юманите» Франсуа Морэна, — правдиво отразить реальность. Поскольку действие нашего фильма происходит в первой половине ноября 1962 года в провинциальном французском городе, было бы нелогичным, если бы в нем не упоминалось О войне в Алжире, ибо эти события потрясали в то время Францию и будут потрясать ее еще долго…»

«Мне кажется, — продолжал он, — что фильм всегда должен звучать как своего рода сигнал тревоги, который помогает людям трезво взглянуть на окружающую их жизнь. Он, может быть, не подсказывает им — увы! — решений, чего они были бы вправе ожидать, но заставляет их взглянуть на окружающее более зорким взглядом. Я хорошо ощущаю в фильме «Мюриэль» своего рода критику так называемой «цивилизации благополучия». Явственно чувствуется, что в нашем обществе назревают перемены. Люди часто сталкиваются с изменениями, к которым они не в состоянии приспособиться. И нам представлялось интересным показать не тех, кто добивается осуществления перемен, а людей, которые противятся этим переменам».

— Почему вы избрали в качестве фона, на котором развертывается действие, — спросил Франсуа Морэн, — провинциальный город Булонь — сюр — Мер, тогда как, рассуждая логически, крупный центр должен был бы представить для вас больше возможностей для выражения избранной вами темы, чем этот город?

— Меня соблазнило то, — ответил Рене, — что там сочетаются сохранившаяся часть старого города и совершенно новые кварталы. Это позволило, конечно, лучше подчеркнуть в фильме противоречие эпохи — старый город представляет прошлое, за которое цепляются, а современный город — настоящее, обращенное к будущему.

— В фильме чувствуется двойственность, — заметил Франсуа Морэн, — в нем прошлое сталкивается с настоящим, которому никак не удается стать будущим из боязни неведомого…

— Совершенно верно, — согласился Рене. — Людей сдерживают их старые привычки, и они как бы застывают в страхе перед неведомым будущим. Некоторые считают, что они не могут больше влиять на развитие событий и потому замыкаются в своей скорлупе. Добавьте к этому, что на людей обрушивается поток сенсационных сообщений, который извергают радио и пресса. Это как если бы вас искусала тысяча пчел — в конце концов вы уже не чувствовали бы укусов. Бывает, что люди даже умирают от этого! Часть такого явления мы попытались воссоздать в «Мюриэль».

— По — моему, — сказал Франсуа Морэн, — наиболее выразительный пример этого — история Бернара, который, находясь в условиях, свойственных войне в Алжире, как и всякой колониальной войне, смог совершать такие действия, каких он ни в коем случае не совершил бы в других условиях. В той обстановке человек способен на самые страшные действия, которые теряют в его глазах свой чудовищный характер, например пытки. Вернувшись, к гражданской жизни, Бернар не может прийти в себя, не может освободить свою совесть от тяжкого груза…

— Именно это ужасает меня больше всего! — воскликнул Рене. — Но должны ли мы показывать человека, который легко приспосабливается к нормальной жизни, или же нам важнее вывести на экран такого, который плохо переносит этот процесс и вызывает у зрителя желание идти иным путем?.. Хорошей реакцией было бы осознать ошибку и сделать для себя необходимые выводы. Плохая реакция — это та, которую избрал Бернар, пытаясь доказать себе, что если он так отвратительно вел себя в Алжире, то виновен в этом не он сам, а весь мир. Даже тогда, когда в конце фильма Бернар убивает старого друга, который сделал его соучастником пыток, — это лишь способ усугубить свою вину: этот парень совершает своего рода моральное самоубийство, оказавшись неспособным подавить в себе угрызение совести…

И как бы подводя итог, Рене заявил корреспонденту «Юманите — диманш», что он является сторонником «стимулирующего», как он выразился, кинематографа, который показывает не положительных героев, как бы призывающих зрителя подражать им, а рядовых, подчас даже сереньких, невзрачных людей, увидев которых зритель спрашивает самого себя: «А что я сделал бы на их месте? Поступил бы так, как поступают они, или иначе?»

Эта творческая манера имеет свои достоинства, и она перекликается с работами многих передовых мастеров кино как во Франции, Италии, Соединенных Штатах, так и в Советском Союзе — настоящая творческая удача приходит тогда, когда в кинозале происходит своего рода диалог между героем фильма и зрителем, а не тогда, когда зритель остается пассивным слушателем поучительного монолога.

И все‑таки… все‑таки я никак не могу взять в толк: почему Рене и Кайроль, приступив к решению большой и благородной творческой задачи, отвечающей гражданскому долгу художника, сочли необходимым отдать дань модернистской моде, нарочито усложнив свой сюжет,

предстающий перед нами закутанным в туманы, как бы занесенные ветром из фильма «В прошлом году в Мариенбаде»?

Разве сближение со зрителем, вовлечение его в активный разговор, иногда даже в яростный спор с героями фильма осуществимы только ценой раздробления цельного художественного фильма на бесчисленное множество головоломок и ребусов, сквозь которые пытливый зритель должен продираться, словно сквозь лесную чащобу? Если даже такому видному знатоку, как Садуль, понадобилось дважды просмотреть этот фильм, чтобы найти в нем рациональное зерно, то что же сказать о рядовом зрителе?

Сила воздействия кинематографа на массу зрителей — а если верить только что приведенным высказываниям Рене, он хочет обращаться именно к массе зрителей, а не к горсточке холодных эстетов, которые к тому же, как мы это уже видели, немедленно отвернулись от этого художника и осудили его, как только в его творчестве прозвучала социальная нота, — эта сила воздействия прямо пропорциональна ясности языка, логике развития действия, недвусмысленности суждений автора.

Прошу понять меня правильно — я отнюдь не любитель тех схематичных фильмов, которые делаются по правилам четырех действий арифметики: два плюс два равно четырем. Кинематографу, как всякому искусству, присуща своя высшая математика творчества. Но в итоге решения самых сложных уравнений зритель должен получить ясный и понятный для него ответ. Только тогда он с признательностью воспримет урок жизни, преподанный ему художником. Да — да, настоящее произведение искусства всегда дает человеку именно урок жизни, ибо зритель, забывая об условности кинематографа и театра, вместе с героями пьесы и фильма переживает «кусок жизни». Помните, как В. И. Ленин в беседе с Луначарским сказал, что увлекательное кино должно представлять собой «кусок жизни»? Это говорилось тогда, когда кино еще оставалось «великим немым» и переживало свой младенческий возраст. Что же говорить о сегодняшнем дне, когда кинематограф в состоянии говорить с народом во весь голос, выступая во всеоружии самоновейших, обладающих поистиие безграничными возможностями технических средств?

И поистиие чудовищно было бы теперь лишать кинематограф его языка, понятного и близкого зрителю, и заменять его набором «знаков» и «символов», как это делают поборники новомодного кинематографа на Западе!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Книги похожие на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Отзывы читателей о книге "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы", комментарии и мнения людей о произведении.