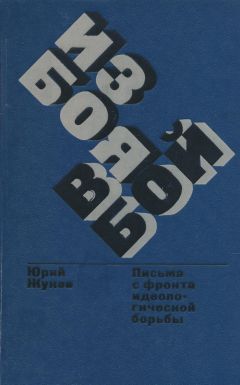

Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Описание и краткое содержание "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать бесплатно онлайн.

Полемические письма «Из боя в бой» журналиста-международника Юрия Жукова — это живой, основанный на обширных документальных материалах и личных впечатлениях рассказ о современных течениях в литературе и искусстве Запада, в частности Франции, США и Англии. Автор целеустремленно разоблачает различные формы и методы буржуазной идеологии в литературе и искусстве капиталистических стран.

Вспоминается, как Жорж Садуль в своем труде «Французское кино» определял причины небывалого расцвета кинематографического искусства во Франции в тридцатых годах, когда большая группа талантливых режиссеров пошла на творческий эксперимент, смело ломая устоявшиеся каноны и изыскивая новые методы и приемы, отвечающие необъятным возможностям нового тогда звукового кино. Он писал, что новаторы французской кинематографии тех лет всегда стремились установить связь между замыслом фильма и историческим контекстом, который подчеркивал глубину и значимость этого замысла и стройное единство содержания и формы.

Анализируя творческие искания талантливого режиссера Жана Ренуара в ту пору на примере его выдающихся фильмов «Тони» и «Человек — зверь», Садуль подчеркивал, что для этого новатора форма была не абстрактной целью, а средством уловить в жизни и воссоздать на экране содержание человеческих помыслов и действий, добиться подлинной глубины, убедительности показа; форму Ренуар рассматривал как инструмент, помогающий ему проникнуть в глубину жизни. Особенно примечательно, что этот выдающийся режиссер в ту пору стремился показывать социальные корни избранного им сюжета (от всего этого Ренуара потом отучил Голливуд, куда он переехал в зените своей славы и откуда бежал уже после войны, как и Рене Клер и как многие другие европейские мастера кино, убедившиеся вместе с Чаплином, что это мертвая пустыпя, где привольно живется лишь коммерсантам от кино).

Жан Ренуар, как и многие его коллеги, был новатором в тридцатые годы. Это была эпоха возрождения реалистического кинематографа, осуществляемого па новой технической основе, созданной изобретением звукового кино, — и главное! — в ободряющей атмосфере политического прогресса. Следует помнить, что то было время Народного фронта, противостоявшего силам реакции и войны, и лучшие творческие работники Франции самым активным образом участвовали в этой борьбе. Многие их кинопроизведения перекликались с такими же, поистиие авангардными, работами их советских коллег. Поставленный еще в 1930 году Рене Клером фильм «Под крышами Парижа», к примеру, был встречен в Советском Союзе с таким же энтузиазмом, с каким «Встречный», «Юность Максима», «Чапаев», «Великий гражданин» были приняты во Франции.

Так было. И так же творчески, беспокойно, неустанно ищут новых путей работники кинематографа повсюду и сейчас, руководствуясь теми же критериями, какими был воодушевлен тридцать лет назад Жан Ренуар, работая над фильмом «Человек — зверь», когда он, как писал Садуль, «выступил против привычных стандартов своей эпохи, обратился в своем фильме к таким моментам, которые позволяют показать большую глубину событий, связать показ героев с показом окружающей их среды, причем этот фон рисуется с той же четкостью, что и первый план». (Правда, тот же Садуль упрекал Ренуара в том, что он ушел от социального объяснения событий, показанных в этом фильме.)

Но, как мы убедились выше, рассматривая самоновейшие течения в западной литературе, театре и изобразительном искусстве, есть поиски и поиски: один ищет пути вперед, другой пятится назад, третий топчется на месте, погружаясь все глубже в зыбкое болото, куда он забрел…

Было бы ошибочным и вредным игнорировать глубокие внутренние процессы, происходящие в итальянском и французском кино, чьи лучшие произведения послевоенных лет мы успели полюбить и чей стиль в течение длительного времени был столь близок к нашему (я имею в виду, в частности, то, что именуется неореализмом).

Какими бы замечательными ни были, например, столь разнообразные по форме и содержанию, но близкие по духу фильмы Росселини, Де Сика, Де Сантиса, Висконти, Феллини и многих других мастеров, радовавшие зрителя в сороковых — пятидесятых годах, их искусство неизбежно должно было измениться, обновиться, ибо искусство — это жизнь, а жизнь — это вечное обновление.

Поиски нового — это сложный, трудный и подчас мучительный процесс, и не случайно во второй половине пятидесятых годов критики начали говорить о кризисе неореализма — наступил определенный спад в творчестве мастеров, которые поняли, что работать так, как они работали раньше, уже нельзя, но еще плохо представляли себе, в каком же направлении надо двигаться дальше.

Но вот почти одновременно были одержаны новые творческие победы: на экраны Италии и Франции вышел целый ряд значительных, очень разных, но в то же время чем‑то родственных фильмов — «Рокко и его братья» Висконти (рассказ о трагической судьбе бедной крестьянской семьи из Сицилии, которая ищет, но не находит счастья в индустриальном Милане), «Сладкая жизнь» Феллини (беспощадный, кинжальный удар в сердце разлагающейся аристократической и буржуазной верхушки итальянского общества), целая серия сильно сделанных психологических картин Жан — Люка Годара, Луи Маля и других французских режиссеров.

Что сближало этих разных и столь непохожих друг на друга художников? Стремление глубже проникнуть в психологию своих героев, чем это делалось до сих пор, перейти от анализа действия к изучению душевных переживаний людей.

На одной из дискуссий о кино в 1961 году встретились Чезаре Дзаваттини, Федерико Феллини, Элио Пьетри, Джузеппе Де Сантис и Лучино Висконти. К сожалению, эта дискуссия осталась у нас почти незамеченной, а между тем на ней шла речь о важных процессах, происходивших в эти годы в западноевропейском кино.

«1955–1958 годы, — сказал тогда Феллини, — были для нас периодом кризиса, периодом пустоты, хотя мне, конечно, не следовало бы этого говорить, поскольку именно в тот период вышли на экран мои фильмы «Дорога», «Мошенничество» и «Ночи Кабирии», — шутливо заметил он, но тут же, переходя на серьезный тон, продолжал: — В первые годы после освобождения итальянские режиссеры снимали реальный мир — наши города, наши улицы, наши дома такими, какими они были, и мы с волнением заново открывали свою страну. Но даже если бы кинематографист слетал на Луну и привез оттуда потрясающие кинокадры, которые взволновали бы всех, то через двадцать лет и они были бы уже не так интересны для зрителя, и перед кинематографистом, посвятившим себя показу Луны, встали бы новые проблемы. Нужно ли говорить, что такие же проблемы встали перед нами с еще большей остротой? Поскольку вкусы и интересы публики эволюционировали, мы начали стремиться проникнуть в психологию человека глубже, чем это делали до сих пор, пытаясь раскрыть его внутренний мир…»

«Мы думали раньше, — вмешался в разговор молодой режиссер Элио Пьетри, который до того, как сам стал снимать фильмы, писал сценарии для Де Сантиса, — мы думали раньше — ия не одинок в этом! — что фильмы надо делать так же, как проводится социологическая анкета, подчиненная некоторым академическим правилам. Короче говоря, мы путали содержание с формой… Но вот Феллини разбил некоторые каноны, и мы научились заменять документальность воображением».

«Да, — подтвердил Де Сантис, — вместо того, чтобы попросту описывать реальность, как она есть, итальянские кинематографисты теперь пытаются раскрыть ее методом психологического анализа, показывая характеры героев. Так на смену «кинематографу разоблачения» пришел «кинематограф, анализирующий проблему отчуждения (alienation)».

Почему в таких фильмах чаще всего речь идет не о психологии нормальных людей, а о разного рода анормальностях их душевного мира, больше того, о душевных расстройствах? Де Сантис считает, что в этом — знамение времени, а Пьетри поясняет, что новые, подчас полубезумные герои, каких выводит на экран, например, Феллини, — это «разочарованные, лишенные идеала, лишенные страсти люди, представляющие собой продукт [эпохи], результат влияния на человека процесса реставрации», которая произошла в Италии после разгрома фашизма, то есть после той эпохи, с которой народ связывал большие надежды на социальные перемены. В этом смысле Пьетри считает возможным соединить прямой линией знаменитый фильм Де Сика «Похитители велосипедов», который стал своего рода символом послевоенного реалистического кинематографа Италии, с последними работами Феллини.

Таковы были соображения, которыми руководствовались крупнейшие мастера итальянского кино, свершая свой крутой поворот «от съемок под открытым небом к кинематографу души», как определила его газета «Монд», публикуя отчет об этой дискуссии. Их можно понять, и доводы, приведенные ими, не следует игнорировать. Больше того, нельзя не видеть, что многие фильмы, поставленные итальянскими кинематографистами в новом, психологическом ключе, отнюдь не уступают старым, выдержанным в классической, «полудокументальной» манере послевоенного кино Италии.

Я, например, готов безоговорочно принять фильм Витторио Де Сика «Затворники Альтоны», который не нравится некоторым критикам своей психологической усложненностью, кажущейся им тяжелой и навязчивой. Де Сика в кинематографическом варианте «Затворников Альтоны» несколько отклонился от известной пьесы Сартра, положенной в основу этого фильма, — режиссер убедительно, ярко показал живучесть реваншизма, и не случайно на него с такой яростью набросилась западногерманская печать. Борьба, развернувшаяся вокруг «Затворников Альтоны», оказалась полезной жизненной школой и для самого Де Сика. После возвращения из ФРГ он заявил: «Это ужасная страна, в которой люди забыли все потому, что они хотели забыть. Грязное прошлое еще живет там… Западная Германия и сейчас еще глубоко заражена нацизмом». Так художник вторично встретился с персонажами своего фильма — на этот раз в реальной жизни.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Книги похожие на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Отзывы читателей о книге "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы", комментарии и мнения людей о произведении.