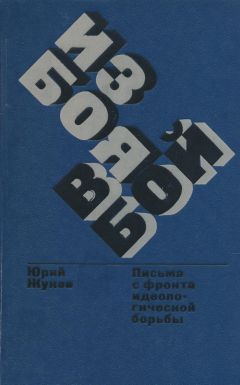

Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Описание и краткое содержание "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать бесплатно онлайн.

Полемические письма «Из боя в бой» журналиста-международника Юрия Жукова — это живой, основанный на обширных документальных материалах и личных впечатлениях рассказ о современных течениях в литературе и искусстве Запада, в частности Франции, США и Англии. Автор целеустремленно разоблачает различные формы и методы буржуазной идеологии в литературе и искусстве капиталистических стран.

Такой крутой поворот событий шокирует многих американцев, которые было поверили, что довоенный черносотенный курс похоронен и что теперь начнется период широкого сотрудничества с Советской страной, которую в США еще мало знают, но которой глубоко и всерьез интересуются: ведь Советский Союз одолел гитлеровскую Германию, а силу здесь уважают. Но есть и совсем иная заинтересованность — среди тех семей, чьи отцы еще с 1917 года приветствовали русскую революцию и в меру своих возможностей помогали ей.

Вот и Берни Коттен, трудолюбивый молодой сотрудник Американо–русского института, созданного в Нью–Йорке еще в 1926 году группой деятелей, ратовавшей за нормализацию отношений с Советским Союзом, — из такой семьи. Его отец работал в Москве, а сам он учился в Московском университете, на одном курсе с нынешней корреспонденткой «Комсомольской правды» Ольгой Чечетки- ной. Берни радостно встречает, как своих друзей, любых москвичей, которых судьба заносит в Нью–Йорк. Прошлым летом он сопровождал в поездке по Соединенным Штатам Илью Эренбурга и Константина Симонова. Сейчас Берни занят нами.

Он водил нас в огромный зал Медисон–сквер–гарден, где проходил митинг сторонников бывшего вице–президента Генри Уоллеса, который пытается создать третью пар-

тпю, способную противостоять и демократам и республиканцам. Митинг, на котором присутствовало тысяч двадцать людей, произвел большое впечатление своей динамичностью, яркостью, убежденностью. Больше всего запомнилось мне необычное выступление знаменитого американского певца Поля Робсона: черный улыбчивый гигант в светло–сером костюме, стоя на трибуне, пел песни американских рабочих, арии из произведений Мусоргского и Шуберта, русские революционные песни и перемежал все это острыми полемическими замечаниями в адрес американских реакционеров.

Познакомил нас Берни и со многими писателями и деятелями искусства. Все они были глубоко встревожены тем, что происходило, — им так хотелось верить, что послевоенный период станет периодом дружбы и сотрудничества, так хотелось побольше узнать о советской культуре, с которой они в сущности вовсе не были знакомы, и вдруг снова возводится стена. Как‑то вечером, когда мы встретились с работниками искусства на квартире у Ли- лиап Хеллман, автора популярных у нас пьес, наши хозяева начали считать, кого из деятелей советской культуры они встречали в Америке. Счет был недолог: в 1925 году приезжали артисты МХАТа, потом в Голливуде побывали Эйзенштейн, Александров и Калатозов, еще приезжали Маяковский, Пильняк, Ильф и Петров — вот, пожалуй, и все, что было до войны. В военные годы прилетали Михоэлс, знаменитая Людмила Павличенко, ее мирная специальность — история, а военная — снайперская винтовка с оптическим прицелом. Ну а после войны — визит Эренбурга и Симонова. Вот, пожалуй, и все. Как говорится, не густо. А узнать о советской культуре хочется так много!

Всего два с небольшим года отделяют нас от войны, и людям кажется немыслимым и чудовищным, что после всего пережитого находится кто‑то, кто хотел бы все начать сначала. Вот почему в кругах думающих американцев в эти дни усиливается тревога. Они протестуют, они действуют: одни поддерживают Уоллеса и его сторонников, другие участвуют в митингах, организованных Обществом американо–советской дружбы, третьи пытаются противопоставить мутному потоку человеконенавистничества свое творчество.

Нам много говорили в эти дни о прогрессивном изобразительном искусстве, о новаторстве американских художников, об их поисках новых путей в творчестве. По правде говоря, то, что мы видели в Музее современного искусства и на выставках в Нью–Йорке, вызвало у нас больше недоуменных вопросов, чем настоящей радости, которую всегда порождает счастливое открытие; ниспровергая устаревшие каноны, громя консерватизм в искусстве, художники, как нам представлялось, пока еще не нашли собственных убедительных решений — они лишь выставляли напоказ осколки разбитого вдребезги, не спеша с созданием нового творческого целого.

Каким оно будет, новое искусство послевоенной эры? А может быть, именно то, что нам кажется осколками, и есть уже то новое, чего ищут сейчас повсюду живописцы и скульпторы? Может быть, просто наш взгляд еще не привык к новизне?.. Чем дальше, тем больше мучили нас эти вопросы. Мы явственно ощущали, сколь важное значение приобретает в нынешнее сложное время активная творческая деятельность прогрессивно мыслящих людей. Наши новые нью–йоркские знакомые не раз говорили нам, что они понимают: одного участия в борьбе против наглеющих нынче сил реакции мало. Не потому ли мастера современного американского искусства столь много сил отдают поиску новых путей в изобразительном искусстве?..

Для того чтобы найти ответ на такие вопросы, надо было встретиться с самими художниками. Вот почему мы так обрадовались, когда неутомимый Берни Коттен вдруг торжествующе объявил: «А в следующее воскресенье, товарищи, мы едем в Вудсток. Да–с, в Вудсток, в город прогрессивных американских художников. Слыхали вы о таком?» Нет, к стыду своему, мы никогда не слыхали о Вудстоке, хотя история этого городка, которую тут же поведал нам Берни, была преинтереснейшая.

Оказывается, еще в прошлом веке некий богатый английский меценат, желая поддержать неимущих молодых художников, решил основать в Вудстоке производственный кооператив работников искусств. Он купил там землю, поставил на ней сколоченные на скорую руку ателье, построил гончарную, мебельную, ткацкую, швейную и обувную мастерские и кликнул клич: кто хочет

обрести пристанище для творчества, пусть приезжает в Вудсток!

Затея эта развития не получила: то ли денег у мецената не хватило, то ли он утратил интерес к своей затее, то ли художники не проявили вкуса к артельной работе, но факт остается фактом — кооператив распался. И все же Вудсток остался традиционным центром творческой деятельности. Художники живут там круглый год, работая в своих небогатых ателье. Сохранилась в Вудстоке и картинная галерея, где устраиваются выставки картин. Функционирует летний театр. Большой амбар используется как концертный зал.

Итак, мы едем в Вудсток. На наше счастье, выдался пе очень жаркий день. Наш серебристый автобус с изображением серой собаки на борту — он принадлежит компании, которая так и называется — «Грэй хунд», что значит «Серая собака», — мчится со скоростью свыше ста километров в час по прямой как стрела автостраде. С обеих сторон стоят багряные леса — эту пору здесь называют индейским летом. Мелькают одноэтажные городки, похожие друг на друга, как близнецы. На горизонте вырисовываются волнистые холмы. И вот мы уже в Вудстоке.

Вудсток — крохотный городок. Скорее даже не городок, а лесной поселок. В живописном беспорядке среди ветвистых деревьев разбросаны скромные старенькие домики. У одного из них нас встречает заранее предупрежденная предусмотрительным Берни чета художников — Герман Черри и его подруга Денни Уинтерс. Это молодые люди, живущие искусством, и только искусством, подчеркнуто пренебрегающие домашним комфортом. Он и она — в одинаковых синих панталонах и красных блузах, с одинаковыми цветастыми платками вокруг шеи. Их домик было бы правильнее назвать бараком: ободранный потолок, железная печка, мебели почти нет. Зато превеликое множество картин повсюду, и букет цветов на кухонном столе. Из комнаты в комнату бегает, стуча коготками, домашний еж.

Нас встречают приветливо: советские люди сюда добираются не часто, а наша страна здесь пользуется большой симпатией — еще не угасли отзвуки битвы с фашизмом, и на степе мы видим картину, на которой изображена на

фоне пылающих изб печальная русская женщина с ребенком в руках.

— Это работа Денни, — подсказывает Герман, предугадывая наш вопрос. — Мы видели фильм «Северная звезда», и вот ее впечатления…

Мы тоже видели этот фильм, поставленный голливудскими антифашистами еще в начале войны, — он шел во всех советских кинотеатрах, а вот в Америке его постановщикам пришлось нелегко: сейчас их преследуют как большевистских агентов, а «Лига порядочности» (есть и такая в Соединенных Штатах!) заявила, что они вдобавок и клеветники: показали зверства гитлеровцев, а зверства эти, видите ли, не доказаны!

— Я очень волновалась, когда писала эту картину, — говорит Денни, теребя кончик платка, — ведь мы никогда не были в России. Наверное, ваша деревня выглядит совсем не так, как я ее изобразила. Но я не могла не откликнуться… «Северная звезда» всех нас потрясла…

Мы внимательно разглядываем картину — охвачены огнем колхозные дома, все рушится. А скорбная русская крестьянка, повернувшись спиной к горящим хижинам, бережно удерживает девочку, которая тянется к кубикам, рассыпанным на траве, — в ней, в этой девочке, будущее, и мать готова заслонить ее своим телом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Книги похожие на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Отзывы читателей о книге "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы", комментарии и мнения людей о произведении.