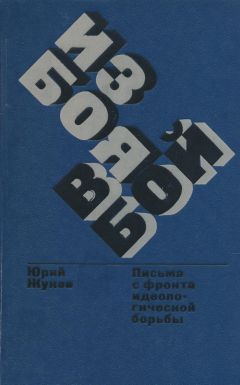

Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Описание и краткое содержание "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать бесплатно онлайн.

Полемические письма «Из боя в бой» журналиста-международника Юрия Жукова — это живой, основанный на обширных документальных материалах и личных впечатлениях рассказ о современных течениях в литературе и искусстве Запада, в частности Франции, США и Англии. Автор целеустремленно разоблачает различные формы и методы буржуазной идеологии в литературе и искусстве капиталистических стран.

Я смотрел этот фильм в одном из кинематографов именно на Елисейских полях и смею заверить читателей, что публика из богатых кварталов приняла произведение Луи Маля весьма милостиво. Вокруг меня солидно одетые господа и нарядные дамы бурно аплодировали и весело смеялись, принимая «Шум в сердце» отнюдь не как вызов своему порочному обществу, а как милую, веселую комедию. И никого не шокировали сцены, когда беззаботная мама купается в ванне на глазах у своего сына–подро- стка, когда она делится с ним мыслями о своих любовных делах, когда она, наконец, отдается собственному сыну.

Справедливости ради следует сказать, что сам Луи Маль, которого мы знаем как настоящего кпнохудожника, почувствовал фальшь того положения, в котором он оказался, изобразив дело так, будто факт сожительства сына с матерью — дело обыденное, способное лишь явиться поводом для смеха. В беседе с одним журналистом он сказал, словно оправдываясь:

«В первой версии сценария жертва морального табу Лоран кончал самоубийством. Перечитав его, я нашел это абсурдным. Устраняя последовательно то одно, то другое, я пришел к нынешнему варианту, который мне кажется наиболее оптимистичным, наиболее теплым. Но я все же оставил два–три намека, которые могли заставить думать, что мальчика осеняет идея самоубийства. После сцены инцеста, чтобы показать, что у него возникла мысль о совершенной ошибке, а следовательно, п мысль о необходимости наказать себя, я показывал, что он играет с бритвой, принадлежащей матери. Эту сцену сняли, но сняли очень плохо, и во время монтажа, я ее изъял…»

Так пли иначе, но фильм в том виде, в каком он появился' на экране, не содержит ни единого намека на мучительные переживания подростка. Бурный смех папы, мамы и братьев, которым они встречают его, когда он возвращается к иим с незастегнутой ширинкой от легкомысленной девчонки, у которой нашел забвение после инцеста, заглушает все.

И еще один фильм из этой категории псевдореволюци- онных атак на семейные устои — вышедшая на парижские экраны в сентябре 1971 года кинокартина английского кинорежиссера Д. Хиккокса «Брат, сестра и другой». Опять треугольник, но еще более омерзительный, чем тот, который живописал Шлезингер. (Фильм снят по пьесе, о которой я уже рассказывал.)

Некая дама, уже в летах, знакомится па кладбище с молодым психопатом, увлекает его за собой и устраивает жить в своем доме. Там же живут ее преуспевающий в бизнесе брат — гомосексуалист и их отец — впавший в детство глубокий старик. Брат и сестра полюбовно делят между собой молодого психопата, общаясь с ним по очереди. Тот ничего не имеет против. Он обживается в этом чересчур гостеприимном доме, начинает проявлять властность и убивает старика, который чем‑то ему помешал. И что же? Как писал один кинокритик, «вокруг тайны

этой смерти трио сплачивается еще теснее, ибо основа этого единения — дележ «светловолосого ангела» между братом и сестрой».

Нет, как хотите, я никак не могу принять «интимист- ские» фильмы такого рода как явление прогрессивное!

И в заключение еще об одном фильме, который на Западе был воспринят в 1971 году как крупнейшее событие в искусстве и увенчан «золотой пальмовой ветвью» на фестивале в Канне, причем многие говорили, что этот фильм, так же как и «Шум в сердце» и «Воскресенье, проклятое воскресенье», наносит сокрушительный удар по самым основам прогнившего буржуазного общества.

Это — «Смерть в Венеции», произведение крупнейшего итальянского мастера кино Лучино Висконти, созданное на основе одноименного рассказа Томаса Манна, написанного в 1911 году, и иллюстрированное великолепной музыкой Малера. Я видел этот фильм в Италии, в Болонье, и не мог не заметить, что соотечественники Висконти не поддались увещеваниям критики, единодушно славившей его работу как верх совершенства, — огромный зал кинотеатра был полупуст. И при всем уважении к маститому мастеру я должен заступиться за зрителей Болоньи: фильм оставил у меня горькое ощущение неудовлетворенности, хотя снят он мастерски, а участвующие в нем актеры — Дирк Богарт, Сильвана Мангано, Бьорн Андерсен и другие — играют свои роли великолепно.

В чем же тут дело?

Прежде всего напомню фабулу рассказа Томаса Манна. Это история престарелого немецкого писателя Густава фон Ашенбаха, жертвы усталости и нервной депрессии, пережившего творческий кризис и сознающего, что жить ему осталось уже недолго и многого совершить ему не дано.

Ашенбах покидает Германию, чтобы отдохнуть в Венеции. Но эта перемена обстановки не вызывает у него прилива бодрости, на который он рассчитывал. В роскошном отеле «Эксцельсиор» — такие дворцы любили строить в начале века для богатой клиентуры — оп наблюдает за пестрой жизнью окружающей его беззаботной и в общем пустой космополитической публики. Его внимание привлекает польская аристократическая семья: пожилая, но все еще красивая графиня, ее две дочери и сын, очаровательный подросток неземной красоты.

Старый писатель испытывает странную тягу к этому подростку — его красота буквально завораживает Ашен- баха. Есть что‑то невысказанно таинственное в этом тяготении. Писатель окончательно утрачивает покой. Пытаясь порвать с этим странным наваждением, он решает уехать из Венеции, но на это у него не хватает сил, и он возвращается с вокзала.

Теперь Ашенбах буквально ходит по пятам за подростком, не решаясь с ним заговорить. А в это время в город входит страшная эпидемия — холера! Обеспокоенные хозяева отелей успокаивают клиентов, скрывают от них бедствие, устраивают шумные праздники. И все же Венеция пустеет. Только Ашенбах остался ко всему безразличен — он продолжает, как сомнамбула, молча бродить за польской семьей, радуясь втайне тому, что она еще не покинула омертвевший город.

Но вот наступает момент, когда и эта семья собирается в дорогу. Последний день на пляже. Старый писатель с грустью глядит, как веселый златокудрый мальчишка играет в песке со своими ровесниками. Он так и не решается с ним заговорить и вдруг умирает в своем кресле, сраженный болезнью…

Висконти, казалось бы, довольно бережно сохранил основные нити этой фабулы, он лишь превратил Ашенбаха из писателя в композитора, что дало ему возможность * более органично ввести в фильм музыкальное сопровождение — отрывки из Третьей и Пятой симфоний Малера.

О чем же этот фильм? Что это, раздумья о жизни и смерти? О вечной трагедии старости перед лицом юности? О смысле жизни и «ее нежной сестры — смерти», как говорил Франсуа Вийон? О разложении буржуазной культуры, воплощением которой является все то, что происходит в прекрасно изображенной Висконти великолепной и гниющей Венеции, где ползучая холера выслеживает свои жертвы в то время, как где‑то рядом, в непосредственной близости назревает страшная мировая война?

Да, все это в фильме есть. И все же получилось так, что над всем этим с болезненной навязчивостью поднимается опять‑таки тема физиологической аномалии — неотвратимого влечения старика композитора к красивому женственному отроку. Эта тема подчеркивается натуралистическими сценами, показывающими, что Ашенбах был холоден к своей жене и что лед их интимных отношений

ему не удалось растопить даже посещением публичного дома — в рассказе Томаса Манна этого нет.

И тут же невольно возникают какие‑то ассоциации с «Сатириконом» Феллини, где навязчивая идея гомосексуализма подавляет все. Висконти не поколебался даже ввести в свой фильм грубые натуралистические детали: Ашенбах красит волосы, гримируется, пудрится, мажет губы помадой. Его лицо превращается в подобие гипсовой маски — так американские мастера погребальных дел гримируют покойников из богатых семей, тщетно пытаясь приукрасить их на утешение родственникам. Все это выглядит отвратительно, и я могу понять тех кинозрителей из Болоньи, которые один за другим покидали зал во время сеанса — фильм их разочаровал.

Зато поистине мастерски, по–настоящему сильно Висконти изображает фон, на котором развертывается личная драма его престарелого героя. У меня до сих пор стоят перед глазами массовые сцены, изображающие страшную предвоенную Венецию, ее искусственное веселье, напоминающее пир во время чумы.

Смерть уже накладывает свою печать на все, что мы видим. Пылают костры на улицах, засыпанных хлорной известью, и чудится, будто тошнотворный запах хлора идет с экрана в кинозал. Отель–дворец на берегу тихой лагуны населен толпой людей–призраков с утонченными манерами. Лишь вежливое журчанье светской болтовни отделяет их от окончательной и вечной могильной тишины. Страшно глядеть на этих мужчин в погребальных фраках и женщин, разукрашенных, как лошади, которые тащат катафалк.

И даже морской бриз, который колышет яркий итальянский флаг и с мягкой ленцой вздымает драпри и занавески, метет песок на пляже и прижимает к лицам дам их газовые вуали, скрывающие морщины, — даже этот ленивый и горячий бриз несет с собой дыхание разложения. Переносчик заразы, обрушившейся на Венецию, он — само дыхание смерти…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Книги похожие на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Отзывы читателей о книге "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы", комментарии и мнения людей о произведении.