Валерия Пустовая - Матрица бунта

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Матрица бунта"

Описание и краткое содержание "Матрица бунта" читать бесплатно онлайн.

Сборник статей, посвящённых литературному процессу, новым книгам и молодым, многообещающим авторам. В галерее литературных портретов Валерии Пустовой — Виктор Пелевин, Андрей Аствацатуров, Слава Сэ, Сергей Шаргунов, Марта Кетро, Елена Крюкова, Дмитрий Данилов, Роман Сенчин, Владимир Мартынов, Олег Павлов, Дмитрий Быков, Александр Иличевский, Захар Прилепин, Павел Крусанов, Дмитрий Орехов, Илья Кочергин, Дмитрий Глуховский, Людмила Петрушевская, Виктор Ерофеев, Ольга Славникова и другие писатели.

Герой, воспитанный в таком мире, конечно, не будет знать жизни. Познает ее только тот мальчик, который уже в детстве столкнется с абсурдностью, незаслуженностью страданий и невознаградимостью, то есть бескорыстием, добра — читайте, к примеру, о таком опыте детства в рассказе-притче Дмитрия Новикова «Предвкушения».

Когда душа не болит ни виной, как у героя Павлова, ни отнятой любовью, как у героя Санаева, можно заняться обычными заботами детства: «засевать почву» под всходы нужных подарков, тосковать от «чулок и рисовой каши». В первой части автор пытается провести героя через страх одиночества — Петрович боится, что его бросят родители, и впадает в панику, когда мама долго не выходит из магазина, — но это выглядит неубедительной авторской придумкой: с чего бы мальчику из заботливой, внимательной семьи, гордящемуся своей непринадлежностью к братству «безнадзорных оболтусов» с «никем не утираемыми соплями», испугаться такой ерунды — вспомним, в конце концов, как печально бросили героя Павлова, и, что называется, сравним!

Таким образом, взросление Петровича — это внешне-половое, нормальное созревание мужчины. Этот маленький буржуа, уверенный в себе и своих правах, не склонный винить себя в пустяках вроде шишки на вредной девчонке, с достоинством домашнего холеного малыша презирающий детсадовцев за то, что могут «жрать эту запеканку», в оценках «хорошист», то есть не хулиган, но и не слишком увлеченный ученик, — милый мальчик, не забывающий даже в волнении сказать «спасибо» за ужин.

И все бы хорошо, если бы от обаяния «насупленной благовоспитанности» Петровича к призывному возрасту не осталось и следа. Глава «Павильон», эпилоговая к детству героя, помимо воли автора вскрывает опасность нормального воспитания.

Мы вместе с Петровичем попадаем в переходную эпоху: прочность советского мира рушится на глазах, служащие изнывают от бессмысленности табельных дней и потихоньку сбегают в предпринимательство. Петрович, зависший между училищем и армией в московском дизайн-павильоне на ВДНХ, мается общей неясностью жизни. Космос семьи больше не определяет его роль в мире, а свою новую, хотя бы профессиональную, роль он пока не нашел. Но даже не это страшно. Удивительна та заурядность и усредненность, в которую превращается когда-то умилительная нормальность Петровича.

Человек дидактического детства на выходе из него дает прирост массы не знающих себя, не умеющих самостоятельно направлять свое духовное развитие людей. Петрович живет на шее у московской тети — и не спешит придумать, чем заняться. Зато легко находится для хамства. Если раньше он долго обдумывал чужое суждение о мире, то теперь охотно повторяет сплетни. При первом же окрике трусит и мечтает сбежать…

Автор хочет по-прежнему выдавать его за интересного и невинного ребенка, но слабости героя заматерели и потеряли обаяние, а игра в невинность выглядит безответственностью.

Из-за этого несовпадения умиленности автора и выросшего из нее героя последняя глава романа сама становится внутренне противоречивой: к оценкам и суждениям в ней легко придраться. Символом этого раздвоения становится финальная эротическая сцена ночи Петровича с приехавшей к нему Вероникой — текст готовит шибающий в нос шейк из неуместной иронии подглядывающих за интимной тайной школьников, дутой серьезности любовных романов, шаблонной невыразительности.

Может, автор просто стеснялся писать о сексе в романе, который написан не только под взрослого, но и под маленького читателя?..

Роман Зайончковского помогает осознать, что история воспитания — это все-таки история испытаний. Его герой просто впитывает норму детства как данность и долженствование бытия, не тратя на достижение этой нормы ни движения души, так что та вступает во взрослую жизнь совсем не тренированной. Но что с того — если Зайончковский угадал нашу тоску по нормальному, не искаженному испытаниями, этим атрибутом взросления, детству? Что с того, если так сладостно хоть об одном герое истории воспитания прочитать: «Выкупанный до телесного скрипа Петрович уложен был в свою кровать и, сладостно дрожащий, укрыт, подобно озимой травке, медленно опустившейся огромной простыней».

Баю-бай, дорогие читатели.

Кто победил?

«Тема детства может показаться банальной — но взгляните, например, как ее решают представитель “совестливого реализма” Олег Павлов (повесть “В безбожных переулках”) и представитель “современной литературы” Денис Яцутко (повесть “Божество”). Оба жалуются на жизнь, оба не любят своего детства, оба капают читателю на мозги. А жизнь не нуждается ни в “лакировке”, ни в “очернительстве” — она нуждается в любви и прощении», — Лев Пирогов высоко оценивает опыт победы над злом, предпринятый Зайончковским (Ex libris НГ. 2005, 22 декабря). Но подобно тому, как в книге рассказов этого писателя «Сергеев и городок» критик не заметил ни тяжелой драмы алкоголизма, ни драк с топором («Первая книга Зайончковского… живописала городок — “где утомленному есть сердцу уголок”. <…> Где не смотрят телевизор, не жрут водку и не гоняются друг за другом с топорами»), так и в романе о детстве он не заметил драмы слишком «светлого, незамутненного взгляда» на взросление.

Что вообще можно любить в своем детстве? Свободу? — но истинную свободу дает только взрослая, драматически связанная с ответственностью, жизнь. Беззаботность? — ну это если повезет с родителями, герою Павлова вот не повезло… Так называемую невинность? — но чего стоит врожденная невинность без опытности, которая рушится, едва ребенка коснется мир? Блаженство неведения о сложности жизни? — но в таком случае тосковать о детстве — все равно что тосковать по сну эмбриона, когда свернулся себе и даже кричать не надо, чтобы мама оказалась рядом, — а отсюда уже только шаг до тоски по загробному покою, как у героя Чередниченко…

Детство гораздо более драматичное духовное состояние, чем принято думать и в песнях распевать. И главный его соблазн — продлить детство пожизненно, так и не решиться проявить себя, перевести детский опыт послушания в пожизненное малодушие не-самости. Так хочется не быть собой и ни за что не отвечать.

Проглоти меня, папа Кронос, мне сладко свариться в твоем животе…

Но, может, по пути в мировое чрево нулю вооружиться острой единицей миссии, для которой он был рожден?

(Опубликовано в журнале «Континент». 2006. № 129)

СВЯТО И ТАТЬ

Современная проза между сказкой и мифом

Когда нет веры легенде о сотворении мира — усиливается любопытство к процессу творения легенд. А из сказок в наибольшей степени увлекает та, которая рассказывает об устройстве сказки.

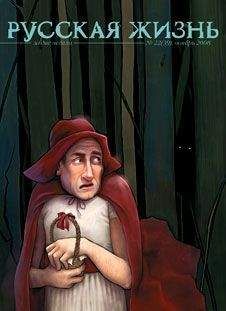

Основательные труды Владимира Проппа, изучавшего представления и обряды, из которых в древности родилась сказка, сегодня зачаровывают гораздо сильнее, чем основной поток сказочной продукции, завалившей полки в книжных магазинах. Его «Исторические корни волшебной сказки» — книга о происхождении традиционных этапов, элементов и участников сказочного действия — хранит память об истоке волшебства. То, что сейчас воспринимается как условие легкости, вольности, обаяния сказочного сюжета, когда-то родилось из знания о тягчайшем для человеческого сознания, непереступимом, страшном законе — смерти на земле сущего.

Представления о смерти основополагающи для сказочного сюжета, доказывает Пропп. Древние дети приобщались к сокровищнице знаний и умений племени через обряд посвящения, в котором символически переживали конец профанной, безответственной предыстории жизни и второе рождение к жизни взрослой, к настоящей судьбе. Так в обряде закреплялось представление о границе, пересечение которой станет центральным моментом сказочной истории, связывающим ее начало (потеря, вынужденное странствие) и конец (триумфальное воссоединение, обретение дома, где добра наживать).

Граница в сказке отделяет обыденное, дневное пространство человеческой жизни от его вывернутого, незримого продолжения — царства смерти, необоримых чудовищ, всесильной магии. Туда, за границу жизни и смерти, отправляется герой фольклорной сказки, чтобы добыть чудесную помощь. Приобщиться к магическим тайнам иного мира и вернуться из него живым — вот древнейшее представление о подвиге. Герой тот, кто завладел волшебством, неведомым знанием, — Иван-дурак исполнял долг жреца.

Из темного леса, из океянских глубин времени тянется память жанра. Литературная — авторская, написанная — сказка помнит о фольклорных сюжетах, как фольклорная — народная, устная — сказка помнит об обрядовой схеме, из которой произошла. Другую сторону мира населили образы инаковости — существа и сущности, чуждые человеку так же, как живому — смертный покой. И сегодня, столько веков спустя, сказка — давно уже оторвавшаяся от своих исторических корней, все меньше робеющая перед царством магии — вслепую, по инерции или как дань памяти доверчивому детству, выстраивает себя исходя из древнего канона. Потеря, путь, лес… Волшебная помощь, победа над змеем… Добыча и возвращение…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Матрица бунта"

Книги похожие на "Матрица бунта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерия Пустовая - Матрица бунта"

Отзывы читателей о книге "Матрица бунта", комментарии и мнения людей о произведении.