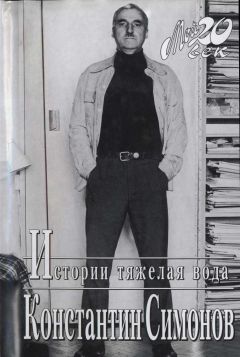

Константин Симонов - Истории тяжелая вода

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Истории тяжелая вода"

Описание и краткое содержание "Истории тяжелая вода" читать бесплатно онлайн.

Книга воспоминаний Константина Михайловича Симонова (1915-1979), одного из самых известных советских писателей, автора трилогии "Живые и мертвые" и многих хрестоматийных стихотворений военной поры ("Жди меня", "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..." и др.), наполнена размышлениями о сложностях и противоречиях его эпохи. В ней рассказывается о детстве, юности, становлении личности автора, о его встречах с И.В. Сталиным, Г.К. Жуковым и другими известными военачальниками, с которыми Симонов был знаком еще со времен военного конфликта на Халхин-Голе, а также с И. Буниным, И. Эренбургом, А. Твардовским, В. Луговским, Н. Хикметом, Ч. Чаплином, В. Пудовкиным и другими деятелями литературы и искусства. Книгу составили мемуарные очерки разных лет, а также последняя, и самая откровенная, книга писателя - "Глазами человека моего поколения".

Я был не убежден в его правоте и огорчен. Он был убежден в ней и тоже огорчен. Таким огорченно провожавшим меня из редакции я и запомнил его в тот трудный, но не обидный для меня день, после которого осталось странное чувство: почему‑то не поняли друг друга, а почему — неизвестно…

Ни Твардовский, ни я никогда больше не возвращались к разговору о той рукописи. Так и осталось: я рукопись ему не давал, а он ее не читал.

Я вернулся из Средней Азии в Москву, а через несколько лет после этого Твардовский переехал из Внукова в писательский кооперативный дачный поселок на Пахре, и мы стали с ним там соседями.

Я писал роман и большую часть времени работал за городом. А для Твардовского, хотя он и ездил регулярно в Москву, дом его в нашем дачном поселке стал постоянным местом жительства.

После моего возвращения в Москву мы и до его переезда сюда, на Пахру, были в добрых отношениях. А такое житейское обстоятельство, как соседство, сблизило нас намного больше. Точней говоря, оно, это соседство, привело ко многим встречам и разговорам, постепенно ставшим как бы в обычае у нас обоих. А эти, ставшие в обычае, встречи и разговоры, должно быть, позволили лучше узнать и понять друг друга и тем самым привели к большей близости.

Близость эта, когда речь заходила о литературе, не исключала споров и несогласий в оценке тех или других произведений и лиц. Но если говорить о моем отношении к Твардовскому в ту пору, то самым главным было мое, окончательно установившееся, понимание всей крупности и незаурядности этой личности и всего значения ее в нашей литературе.

Я мог в том или другом не сходиться с Твардовским, и это достаточно откровенно обнаруживалось в наших с ним разговорах. Но его понимание долга писателя, его понимание чести и достоинства литературы и ее предназначения в жизни общества, не раз высказанные им не только в разговорах, но и в статьях и выступлениях, в том числе с такой высокой трибуны, как съезд партии, — были для меня бесспорны.

А что до наших личных бесед, то я могу без обиняков сказать о том серьезном нравственном влиянии, которое имело на меня частое общение с Твардовским в последнее десятилетие его жизни.

В те годы, о которых я вспоминаю, Твардовский был, а потом перестал быть редактором «Нового мира». Все связанное и с долгими годами этой работы, и с последующим уходом из журнала, занимая огромное место в жизни Твардовского, естественно, занимало немалое место и во всех наших разговорах с ним, и в моей собственной душевной жизни… Было бы странно, если бы это было не так.

В заключение — одно воспоминание, связанное по времени с началом лета 1969 года. В небольшое приморское селение Гульрипши, где я всегда, когда это удавалось, уже в течение многих лет проводил по два — три месяца в году, приехал Твардовский вместе с женой, Марией Илларионовной, и устроился на жительство в двухстах шагах от меня, в домике местной жительницы тети Паши.

В Абхазии Твардовский был уже не впервые. Последние годы его связывали дружеские отношения с абхазским поэтом и прозаиком Багратом Васильевичем Шинкубой, и он, по совету и предложению Шинкубы, уже приезжал сюда, жил в домах отдыха и санаториях. На этот раз им с Марией Илларионовной захотелось пожить «дикарями» здесь, в Гульрипши, у самого моря, на еще нелюдном в начале лета берегу.

Твардовскому нравилось бывать в Абхазии. Он хорошо себя здесь чувствовал, отдыхал и, наверное, в ту меру, в какую это вообще было возможно, отрывался от тяготивших его мыслей о журнале. И мне казалось, что здесь это ему удавалось больше, чем где- нибудь в другом месте. Его интересовали поездки по селам Абхазии и неторопливые вечерние беседы с Багратом Васильевичем Шинкубой, который был знатоком истории и быта своего народа; Твардовский любил расспрашивать его об этом и подолгу внимательно и уважительно слушал его рассказы.

Квартируя в Гульрипши у тети Паши, Твардовский вставал рано и сразу, с палочкой в руках, шел к морю. Похаживал там, пошвыривая палочкой гальку, купался, сидел на берегу, глядел на море… Так бывало каждый день, но заставал я Твардовского на берегу всего два или три раза — в остальные дни обычно просыпал, потому что накануне допоздна работал над книгой «Последнее лето», с которой у меня что‑то не ладилось. А что — я не мог понять.

Как‑то, когда Твардовский заглянул ко мне, зашел разговор о моей работе и я признался, что она не клеится. Уже в третий раз переписываю, как мне кажется, ключевую в первой части романа главу, а она все не выходит.

— А ты дай мне почитать, — сказал Твардовский и усмехнулся: — Знаю, что для «Знамени», а не для нас. Прочту просто так, по — соседски, через два или три дня.

Он прочел и после завтрака зашел ко мне с рукописью. Положив рукопись на стол, отозвался о ней сдержанно — одобрительно, что‑то вроде того, что «в общем получается, но многое еще сыровато, хотя, впрочем, ты, наверное, это и сам знаешь».

Что сыровато, я знал и сам и подтвердил это. Но меня мучило не это, а никак не выходившая глава. Это была глава о Сталине, следовавшая в рукописи романа сразу за той главой, в которой генерал — лейтенант Львов пишет свое письмо Сталину.

— А ты выкинь ее, — сказал мне Твардовский об этой главе, уверенно и просто, как о чем‑то совершенно ясном для него самого. — Она потому у тебя и не получается, что ее надо выкинуть. А как только выкинешь — сразу без нее все и получится!

Он усмехнулся понравившейся ему самому формулировке и стал после этого серьезно объяснять мне, почему нужно исключить из романа эту, не удавшуюся мне, главу.

— Все, что ты хотел в ней выразить, ты уже выразил в той главе, в том романе. — Речь шла о романе «Солдатами не рождаются». — А тут он у тебя в роман, по сути дела, не введен. Появляется лишь потому, что ему нужно прочесть письмо, которое ему кто‑то написал. Недостаточная причина для появления столь серьезной фигуры. С такой серьезной фигурой и обращаться надо по — серьезному. А что касается твоего Львова, то он гораздо отчетливее проявит себя в романе как раз без этой главы. Без нее он больше заставит думать над собой читателя.

Я поблагодарил Твардовского и без колебаний послушался его.

Глава вылетела из романа с той легкостью, с какой выскакивают только действительно лишние. Так, словно ее никогда и не было.

В день рождения Твардовского, когда ему исполнилось пятьдесят девять лет, он и Мария Илларионовна вместе с Багратом Шинкубой, Иваном Тарбой и другими нашими общими друзьями поехали за десять километров от Гульрипши в загородный ресторан. Мы ужинали там под открытым небом, пили легкое местное красное вино «Изабелла», вкусно и неторопливо ели, наслаждаясь прохладой после дневной жары.

Наши грузинские друзья Нодар Думбадзе и Гульда Каладзе специально приехали к этому вечеру из Кутаиси и привезли с собой в подарок Твардовскому, на день рождения, чудо кулинарного искусства — целиком приготовленного козленка, внутри которого оказался жареный поросенок, внутри поросенка жареный цыпленок, а внутри цыпленка, шутки ради, было положено вареное яичко. Сначала дружно смеялись над этим сюрпризом, а потом так же дружно взялись за работу над этим произведением кутаисской кулинарии.

Вечер этот был веселый, дружеский, без натяжек, без долгих тостов. За нашим разноплеменным столом сидели и люди, давно знавшие Твардовского, и люди, лишь недавно, здесь с ним познакомившиеся, но общая атмосфера доброжелательства и уважения к нему объединяла весь стол. И он в тот вечер, за этим согревшим ему сердце столом мне и сам показался каким‑то немножко оттаявшим от забот и тревог; выглядел более молодым и менее усталым, чем обычно.

Это ощущение сохранилось у меня и на следующий день, когда уже поздно утром я вышел и застал Твардовского еще на берегу. Он стоял босой на теплой утренней гальке, глядел в море и о чем- то думал. То ли такое настроение у него было, то ли такое освещение, но лицо его показалось мне в то утро посвежевшим и помолодевшим.

Я подошел и заговорил с ним. Он отвечал мне приветливо, но односложно, и я почувствовал, что ему сейчас не хочется отвлекаться от чего‑то занимавшего его ум. Я влез в воду и поплыл, а он продолжал стоять на берегу и глядеть на море, кажется, занятый все той же самой мыслью, от которой я своим появлением его только отвлек на минуту, но не оторвал.

В моей памяти, как, наверно, в памяти каждого человека о другом человеке, есть много Твардовских в разные часы его жизни. И сейчас у меня на памяти этот — босой, утренний, стоящий на морском берегу, на следующий день после того, как он встретил там, далеко от Москвы, в Грузии, шестидесятый год своей жизни…

1973

Глазами человека моего поколения

Прежде всего следует сказать, что рукопись, к работе над которой я сегодня приступаю, в ее полном виде не предназначается мною для печати, во всяком случае в ближайшем обозримом будущем. В полном виде я намерен сдать ее на государственное архивное хранение с долей надежды на то, что и такого рода частные свидетельства и размышления одного из людей моего поколения смогут когда — нибудь представить известный интерес для будущих историков нашего времени. Что же касается тех или иных частей этой будущей рукописи, то я заранее не исключаю того, что у меня может появиться и желание, и возможность самому успеть увидеть их опубликованными.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Истории тяжелая вода"

Книги похожие на "Истории тяжелая вода" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Симонов - Истории тяжелая вода"

Отзывы читателей о книге "Истории тяжелая вода", комментарии и мнения людей о произведении.