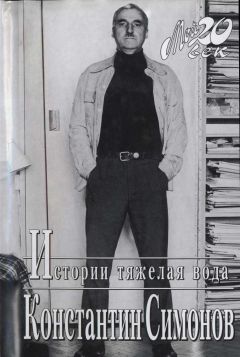

Константин Симонов - Истории тяжелая вода

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Истории тяжелая вода"

Описание и краткое содержание "Истории тяжелая вода" читать бесплатно онлайн.

Книга воспоминаний Константина Михайловича Симонова (1915-1979), одного из самых известных советских писателей, автора трилогии "Живые и мертвые" и многих хрестоматийных стихотворений военной поры ("Жди меня", "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..." и др.), наполнена размышлениями о сложностях и противоречиях его эпохи. В ней рассказывается о детстве, юности, становлении личности автора, о его встречах с И.В. Сталиным, Г.К. Жуковым и другими известными военачальниками, с которыми Симонов был знаком еще со времен военного конфликта на Халхин-Голе, а также с И. Буниным, И. Эренбургом, А. Твардовским, В. Луговским, Н. Хикметом, Ч. Чаплином, В. Пудовкиным и другими деятелями литературы и искусства. Книгу составили мемуарные очерки разных лет, а также последняя, и самая откровенная, книга писателя - "Глазами человека моего поколения".

Я не обиделся и согласился, с той поправкой, что, поспорив немного, добавили к выбранным Твардовским еще одно или два стихотворения, которые я считал в числе лучших. Добавили, впрочем, только после того, как я прочел их еще по одному разу.

Твардовский сидел и слушал так же неторопливо и внимательно, еще по разу примеряясь к уже слышанным стихам.

За всем, что он говорил в тот вечер, стоял не высказанный на словах, но достаточно ясно услышанный мною призыв: не пользуйся ты, пожалуйста, сейчас тем, что ты на коне и что найдутся охотники пойти тебе навстречу, коли принесешь даже неважные стихи; пойми, что это не благо! А благо для писателя как раз наоборот: то нормальное положение, когда одно, что получше, у тебя возьмут, а другое, что похуже, не побоятся — вернут. Вот именно так, как я предлагаю тебе сейчас — одно взять, а другое вернуть.

Я не повел себя так, чтобы Твардовскому пришлось вслух высказывать мысли, которые я прочел за его словами. Обижать меня он явно не хотел, тем более что некоторые стихи ему понравились. Но если бы я поступил по — другому, то и он бы, не сомневаюсь, в свою очередь поступил по — другому, сказал бы вслух то, о чем подумал, обидеть бы не побоялся.

* * *В начале осени 1954 года, когда шла подготовка ко Второму съезду писателей, я почти ежедневно сидел в Союзе. Твардовский зашел ко мне туда по делу, но не по собственному, а по чужому, писательскому. Если мне не изменяет память, речь шла о задержке с переизданием книги одного из старых, хороших, но не пользовавшихся достаточным вниманием писателей.

Я обещал в меру своих сил помочь этому изданию. Твардовский, выслушав, кивнул, но прощаться не стал, продолжал молча сидеть напротив меня в кресле — мрачный и сосредоточенный. Потом, после долгого и под конец ставшего тягостным для меня молчания, вдруг уперся в меня глазами и сказал, коротко, без лишних слов, как что‑то не только заранее обдуманное, но, быть может, даже и заранее сформулированное:

Если будут предлагать идти обратно на «Новый мир» — не смущайся, иди. Имей в виду, что раз так, то я за это. — Я, сказав, сразу поднялся. Видимо, решил ограничиться сказанным, дальнейшего разговора на эту трудную тему продолжать не желал.

Сказанное Твардовским было для меня не только важным, но и неожиданным. То, что он, очевидно, уйдет в ближайшее время из «Нового мира», я знал, знал и всю сумму приведенных к этому обстоятельств.

Но я знал и другое: у Твардовского есть горькая обида на меня за то, что я сначала слушал в его чтении большую часть поэмы «Теркин на том свете» и хвалил ее, а потом, когда он завершил поэму и зашла речь о ее печатании, не только не поддержал его, а, напротив, высказался против публикации поэмы в журнале.

Нелегко вспоминать о том, о чем позже сожалел (и в чем коришь себя и до сих пор). Но без этого печального для меня воспоминания не будет правдивой общей картины моих отношений с Твардовским. Его справедливая обида на меня еще несколько лет после этого стояла между нами.

А теперь, когда я объяснил это, не трудно понять, насколько неожиданными для меня были слова, сказанные мне Твардовским о «Новом мире».

Мне врезалось в память каждое его слово, я хорошо понимал обдуманность каждого из них. Он помнил о нанесенной мною ему обиде, поэтому и сказал «не смущайся». Он сожалел, что расстается с журналом, поэтому: «раз так»; но при всем этом он все‑таки предпочитал узнать, что новым редактором журнала стал я, а не кто‑то- другой, и, очевидно, считал нужным довести это до моего сведения, иначе не сказал бы мне того, что сказал.

Через два или три месяца после этого Твардовский ушел из «Нового мира», а мне предложили вновь взять на себя редактирование журнала. И я дал согласие.

В данном случае не к месту говорить о моей работе в редакции «Нового мира». Скажу о ней только в связи с Твардовским и с тем наследством, которое я от него получил, вернувшись в журнал.

Пока Твардовский редактировал журнал — между началом 50–го и концом 54–го года, я внимательно и даже ревниво следил за тем, как ведется журнал. И меня, наверно, можно понять, как человека, в свое время, по доброй воле, передавшего на ходу Твардовскому это литературное дело, на которое в первые годы после войны всеми, кто участвовал в нем, было положено немало трудов.

Естественно, что, читая журнал, номер за номером, я далеко не всегда соглашался с Твардовским в том выборе, который он делал — одно отвергая, а другое публикуя в отделах прозы и особенно поэзии. Рецензии и статьи, печатавшиеся в журнале, тоже иногда давали мне повод для критических размышлений, а порой и вызывали желание спорить.

Однако за пять лет без малого, которые в тот раз, в 1950—1954 годах, Твардовский вел журнал, я, несмотря на ревность, о которой упоминал, сделал главный и несомненный для себя вывод: в журнал при Твардовском вошло нечто новое, нечто такое, чего недоставало в нем раньше в период моей работы, — стремление сосредоточить литературные усилия на преодолении общественных трудностей. Критика и самокритика наших недостатков, основанная на глубоком знании жизни, велась в журнале на самом трудном и неподатливом материале, на материале наших и общественных, и бытовых неустройств в деревне, устами прежде всего Овечкина, а вслед за ним и Тендрякова, Залыгина, Троепольского. К этим именам, в данном случае главным, можно было бы прибавить еще несколько. Имен людей, чьими усилиями при Твардовском в «Новом мире» с наибольшей правдивостью и глубиной были затронуты тогда в литературе многие труднейшие проблемы нашей жизни, быта, нравственности. А за всем этим, вместе взятым, несомненно стояло постоянное стремление редактора сделать главным героем на страницах журнала правду жизни, публично разобраться в ее сложностях и тем помочь утверждению здоровых начал.

Не знаю, как бы я сформулировал это тогда, но сейчас, спустя много лет, ощущение сделанного Твардовским в «Новом мире» формулируется так. А тогда, в конце 1954 года, я просто почувствовал, что руководимый Твардовским журнал, вовлекший в свою работу Тендрякова, Овечкина, Залыгина, Троепольского и других, превосходно знающих жизнь и смело вторгающихся в нее писателей, сделал этим нечто столь важное для литературы, чего редактор, пришедший после него на его место, не вправе растерять. Моими первыми обращениями после прихода в «Новый мир» были обращения именно к этим писателям с просьбой продолжать оставаться авторами «Нового мира» и дать журналу свои новые вещи.

Большинство из тех, к кому я обратился, тяжело переживали уход Твардовского из «Нового мира» и ко мне, пришедшему на его место, относились выжидательно, а подчас и с долей иронии, как к человеку, который обещать обещает, а выполнит ли обещанное, оправдает ли их доверие — еще бог весть?

На протяжении тех трех с небольшим лет, что я вторично был редактором «Нового мира», в нем опубликовали свои новые вещи все упомянутые мною писатели, пришедшие в журнал при Твардовском. Приложить к этому все усилия я считал не только долгом перед литературой, но и долгом перед своим предшественником.

Говоря о работе «Нового мира» в те годы, вспоминаю лишь о том, что в моем самоощущении было в наибольшей степени связано с тем, что я бы назвал в журнале — традицией Твардовского. Ни о чем другом не буду.

С Твардовским в те годы я встречался редко, гораздо больше, чем с ним самим, — с его стихами, со все новыми главами «За далью — даль». Мне уже трудно понять сейчас, издали, почему так это вышло, но первые главы новой книги Твардовского не взяли меня в плен так, как это было когда‑то с первыми главами «Теркина». Некоторые куски только еще разворачивавшегося повествования показались мне тогда многословными. Больше того. С какой‑то, странной для меня сейчас, слепотой я не почувствовал тогда всей жизненной значительности того разговора на литературные темы, который развертывался с читателем по ходу поэмы. И даже — было — хотел отозваться, написал «Литературные заметки» с критическими размышлениями вокруг первых глав поэмы. Написал, но, к счастью, не напечатал. К счастью, потому что в дальнейшем своем развороте новая книга Твардовского все больше и больше захватывала меня. Окончательный душевный перелом во мне произвела та глава, где я прочел ставшие историческими строчки: «Тут ни убавить, ни прибавить, так это было на земле».

А когда все здание поэмы было неторопливо доведено Твардовским до конца, эта удивительная путевая книга стала для меня вторым по своему значению его произведением после «Василия Теркина».

Добавлю, что к этому времени я уже другими глазами вгляделся и в первые, когда‑то не особенно понравившиеся мне главы.

Вгляделся — почувствовал их нравственную силу и меру значения в общем замысле.

Чтобы уже не возвращаться к этому, забежав вперед, скажу, что в середине шестидесятых годов мне захотелось эти слова из книги «За далью — даль» — «Тут ни убавить, ни прибавить» — сделать названием того документального фильма о начале Великой Отечественной войны, который я задумал вместе с писателем Евгением Воробьевым и режиссером Василием Ордынским. Слова «Тут ни убавить, ни прибавить» были не только названием сперва сценария, а потом и фильма почти на всем протяжении нашей работы над ним, но были как бы и высшим смыслом того, во имя чего мы делали этот фильм, постоянным напоминанием о том, как именно надо его сделать.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Истории тяжелая вода"

Книги похожие на "Истории тяжелая вода" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Симонов - Истории тяжелая вода"

Отзывы читателей о книге "Истории тяжелая вода", комментарии и мнения людей о произведении.