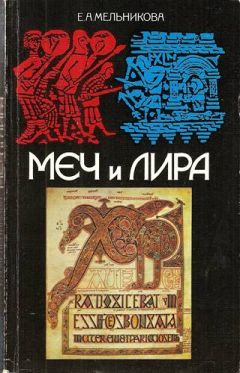

Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Описание и краткое содержание "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена истории Англии VIII–X веках. Одним из исторических источников этой эпохи является англосаксонский эпос. Малоизвестные до сих пор советскому читателю разно-жанровые эпические памятники англосаксов в поэтическом, идеализированном образе героического мира воссоздают жизнь дружинной среды периода зарождения и становления феодальных отношений в Англии.

Сложившийся в эпоху великого переселения эпический мир древних германцев нашел отражение в наиболее яркой и законченной форме на английской почве в поэме «Беовульф», созданной, как полагают большинство исследователей, в VIII в.10 (43). Ни одно англосаксонское произведение, дошедшее до наших дней, не получило такого широкого признания, как «Беовульф». И это не случайно. Ведь поэма — единственное крупное произведение героического эпоса англосаксов, сохранившееся целиком. Величественные образы поэмы, своеобразный, торжественный стиль изложения, точность и выразительность поэтического языка привлекали и привлекают к нему филологов, поэтов, читателей. Многочисленные исторические реминисценции, описания быта, обрядов, вооружения, отражение этических взглядов той эпохи делают поэму неиссякаемым кладезем сведений для историков политической и социальной жизни англосаксов и скандинавов, историков культуры. Архаичные сюжеты поэмы, перекликающиеся с сюжетами волшебных сказок, представляют интерес для фольклористов. Разнообразие подходов к поэме было связано как с преимущественным интересом ученых разных специальностей к тем или иным ее аспектам, так и с общими тенденциями в мировой науке. Не останавливаясь на истории изучения поэмы", отметим лишь, что на протяжении полутора столетий ее интерпретация претерпела коренные изменения. Определение ее места в англосаксонской и мировой литературе колебалось в самых широких пределах: от причисления ее к народному эпосу, фольклору, до отождествления с творением монастырского клирика, имевшего перед собой в качестве образца «Энеиду» Вергилия. Особенно много усилий прилагалось и прилагается к модернизирующим символико-аллегорическим толкованиям поэмы: как отражению борьбы со стихиями (К. Мюлленхоф), воплощению солярного мифа (Б. Саймоне), христианско-мессианских идей или различных аспектов христианской этики (наказания гордыни, бренности земной жизни и т. д.).

Надо сразу же сказать, что содержание и поэтика «Беовульфа» действительно поражают своей сложностью, многогранностью, разновременностью. И это открывает пути для противоречивых, порой взаимоисключающих ее характеристик. Ведь в ней органически переплетены архаические сюжеты борьбы героя с чудовищами (великанами и драконами) — и этика раннефеодального общества; краткий пересказ библейских сказаний — и легенда о золотом кладе, на котором лежит проклятие, являющееся истинной, хотя и тайной причиной гибели Беовульфа; изысканные описания и сложные метафоры (кеннинги) — и древний аллитерационный стих с многочисленными формулами, типичными для фольклорного произведения, — все это неопровержимо указывает на сложную многовековую историю, которую прошла поэма до ее записи в X в.

Фабула поэмы проста и безыскусна: Беовульф, племянник короля геатов — скандинавского племени, населявшего, очевидно, южное побережье современной Швеции и называвшегося в Скандинавии гаутами, — узнает о несчастье, постигшем данов. На их прославленный дворец Хеорот — Оленью палату уже многие годы нападает по ночам человекоподобное чудовище Грендель и пожирает лучших из воинов. Беовульф с небольшой дружиной отправляется к данам, остается на ночь в Хеороте и в жестоком поединке с Гренделем вырывает у него правую руку. Но на следующую ночь в Хеорот приходит мать Гренделя. Мстя за сына, она убивает и уносит с собой одного из датских витязей. Наутро Беовульф в сопровождении короля данов Хродгара разыскивает по кровавым следам логово Гренделя, находящееся на дне горного озера, населенного чудовищами. С помощью волшебного меча Беовульф побеждает великаншу и отрубает голову Гренделю. Благополучное возвращение героя отмечается пиром, после чего геаты пускаются в обратный путь. Через некоторое время в неудачном походе на франков погибает Хигелак, король геатов; убит в распре со шведами его сын, и королем геатов становится Беовульф. 50 лет его правления — время благоденствия и процветания геатов, «золотой век» племени. Но вот появляется огнедышащий дракон. Клад, охраняемый им, был потревожен, и он, жаждущий мести, нападает на геатские селения и крепости. С помощью своего дружинника Виглафа Беовульф побеждает дракона и завоевывает клад, но оказывается, что клад был проклят его последним владельцем, и каждый, кто овладеет им, должен погибнуть. Раненный драконом, умирает Беовульф, и геаты, оплакивая своего короля, сжигают его тело и насыпают высокий курган на мысе, выдающемся в море, чтобы издалека был виден курган Беовульфа. Поминальный плач завершает поэму.

Фабулу поэмы составляют два мотива, широко известные в древнегермаыском фольклоре (волшебных сказках, сагах, эпосе) и в фольклоре других народов мира: это мотив борьбы с великанами и мотив драконоборчества. Основные элементы фабулы первой части поэмы совпадают в общих чертах со сказочным сюжетом «Три похищенные принцессы»13: в доме, построенном старым королем, появляется чудовище, которое причиняет вред обитателям. Старшие сыновья короля по очереди вступают в борьбу с ним, но терпят поражение; на третью ночь в доме остается младший брат, который ранит и обращает чудовище в бегство. Оно скрывается в подземном (или подводном) логове. Наутро братья по кровавым следам находят путь в подземное (подводное) царство, куда спускается младший брат. Он побеждает ряд фантастических существ и находит жилище чудовища, где томятся в заточении одна или несколько пленниц. После победы над чудовищем герой помогает им подняться на землю, сам же из-за предательства братьев остается внизу, и лишь с большим трудом ему удается вернуться в мир людей.

Сходство сюжетов настолько поразило исследователей, что первая часть поэмы стала рассматриваться чуть ли не как поэтическая обработка волшебной сказки14. Обнаруженные в исландских сагах параллели к сюжету15 на первых порах лишь укрепили это мнение, так же как и обращение к сюжету второй части поэмы.

Мотив драконоборчества не менее распространен в фольклоре. Змей как хтоническое чудовище вошел в мифологию многих народов мира. Обычно образ змея связывается с огненной стихией, откуда позднее развивается образ огнедышащего дракона. Чудовищный змей олицетворяет враждебные человеку силы, противостоит богам и людям, как «мировой змей» скандинавской мифологии Ёрмунганд, который поднимется со дна океана при конце мира и примет участие в борьбе против богов; как змей Апоп, с которым сражается бог Ра в египетском мифологическом эпосе. Образ дракона не менее широко представлен и в героическом эпосе. В русских былинах Добрыня Никитич одерживает победу над Змеем Горынычем, освобождая пленниц из Киева, в скандинавском эпосе Сигурд убивает дракона Фафнира (44), забирая себе его сокровища, в древнегреческих героико-мифологических сказаниях Геракл сражается с Лернейской гидрой. О популярности в средние века мотива драконоборчества, использованного и в церковной христианской литературе, говорят многочисленные изображения на порталах церквей битвы св. Георгия или св. Михаила с дьяволом в облике огнедышащего дракона (45). В древнеанглийских гномических стихах дракон изображается огнедышащим чудовищем, лежащим в могильном кургане и охраняющим золотой клад.

Предполагалось, что сюжет второй части «Беовульфа» также связан с волшебной сказкойп: об этом свидетельствует композиция, повторяющая основные элементы сказочного сюжета. Важным моментом сходства является его соединение с мотивом золотого клада, что характерно именно для сказки, а не для мифа и широко представлено в германском героическом эпосе. В ряде сказаний герой, побеждая дракона, овладевает кладом, причем нередко именно стремление добыть золото становится в сюжетах драконоборчества основной мотивировкой подвига героя. Подводя перед смертью итог своей жизни, Беовульф в числе своих главных деяний называет именно завоевание сокровищ дракона — для своего племени («Беовульф», 2792–2799). В «Песни о Сигмунде», которая пересказана в «Беовульфе» (871–900), сокровища дракона являются единственной побудительной причиной битвы с драконом, а размеры и великолепие клада — мерой величия победы. Сходен и рассказ о битве Фродо с драконом, который изложен Саксоном Грамматиком:

Неподалеку есть остров, поднимающийся пологими склонами, Скрывающий в своих холмах сокровища и гордый добычей. Здесь благородные богатства охраняются стражем сокровищ, Змеем, свернувшимся в кольца многими витками, С хвостом, вытянутым дугой, потрясающим могучими кольцами. Брызжущим ядом .

(Пер. авт.)

В героических песнях «Старшей Эдды» клад нифлунгов является причиной битвы с Фафниром, причем даже предостережение умирающего Фафнира:

…золото звонкое, клад огнекрасный погубит тебя! — не может остановить Сигурда.

Золотой клад играет в повествовании важную роль. Это обусловливает интерес и к описанию самого клада (в «Беовульфе» оно занимает около 20 строк), и к его истории, в которой особо выделяется тема проклятия, придающего золоту губительную силу. В «Старшей Эдде» — это заклинание карлика Андвари, обрекающее на гибель всех, кто станет владельцем клада:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Книги похожие на "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Отзывы читателей о книге "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе", комментарии и мнения людей о произведении.