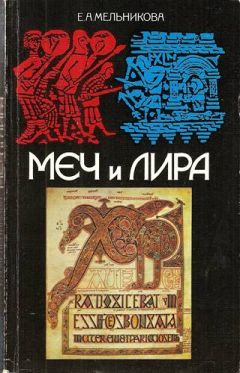

Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Описание и краткое содержание "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена истории Англии VIII–X веках. Одним из исторических источников этой эпохи является англосаксонский эпос. Малоизвестные до сих пор советскому читателю разно-жанровые эпические памятники англосаксов в поэтическом, идеализированном образе героического мира воссоздают жизнь дружинной среды периода зарождения и становления феодальных отношений в Англии.

Чрезвычайно широкий хронологический диапазон поэмы явно не согласуется с ее сюжетной канвой — путешествием Видсида, охватывая, если отбросить упоминания Александра Македонского и библейских народов (считается, что это позднейшие вставки переписчика поэмы), III–VI века н. э. Столь же обширен и пространственный кругозор рассказчика: в поле его зрения находятся народы от крайнего северо-востока ойкумены (финны) до ее южных пределов (сарацины). Поэтому выявить какую-либо систему в перечнях не удается.

Вместе с тем создателям «Видсида», очевидно, лучше известен ареал древнейшего расселения германских племен: побережье Балтийского и Северного морей; народы и правители Центральной Европы упоминаются в поэме реже4. К германским древностям ведет и та единственная связующая нить, которая сообщает цельность всему произведению и объединяет содержание тул: все известные нам имена принадлежат героям древнегерманских эпических сказаний. Некоторые из них занимают видное место в сохранившихся эпических произведениях, другие кратко упоминаются в них (как, например, Оффа в «Беовульфе» и «Деоре», Гудхере в «Беовульфе» и «Битве в Финнсбурге»). Связь перечисленных имен — будь то имена исторически реальных или вымышленных лиц — с эпической традицией особенно отчетливо прослеживается во второй туле, где приводятся не только имена, но и содержатся намеки на наиболее известные сюжеты, героями которых они являются. Вспоминая, например, Хродгара, рассказчик перечисляет целый ряд сюжетов, сопрягавшихся с его именем:

Хродвульф с Хродгаром, храбрые, правили мирно, совместно,

племянник с дядей,

войско викингов выгнав за пределы, силу Ингельда,

сломив в сраженье, порубив у Хеорота хеадобеардов рать.

(Видсид, 45–49).

Замечание об изгнании племени (?) викингов остается неясным — других упоминаний этого сюжета нет, остальные сюжеты более подробно освещены в «Беовульфе». Во многих случаях аллюзии рассказчика теряются для современного читателя поэмы, но, очевидно, они были полны смысла для слушателей той эпохи, и, возможно, именно широкие и разнообразные ассоциации, вызываемые этими упоминаниями, обусловливали значение поэмы.

Как ни кратки эти аллюзии — иногда лишь одно имя, один этноним, — они дают неповторимую возможность окинуть единым взором многообразие героико-эпических сюжетов, известных англосаксонскому скопу в VII–VIII вв.5 При таком взгляде «сверху» видно, что основная часть сюжетов приурочена к двум временным моментам: первая группа связана с эпохой великого переселения народов и составляет континентальную общегерманскую традицию; вторая — с местными (англосаксонской, скандинавской) традициями.

Эпоха великого переселения народов, важный этап в историческом развитии древних германцев, стала «героическим веком» эпического творчества6. В произведениях, восходящих к этому времени, формируются неповторимые особенности древнегерманской эпики: представления о героике и героической этике, о времени и пространстве, образы идеального воина и правителя, способы обобщения и художественного преломления действительности — все то, что воплотилось в своеобразных формах героического мира германского эпоса. В эту эпоху уходят корнями основные эпические сюжеты, объединенные в несколько циклов: слившиеся воедино предания о гибели первого и второго Бургундских королевств; сказания о Теодорихе из Равенны (471–526 гг.), о короле гуннов Аттиле и др. Сложившиеся до переселения англосаксов на Британские острова, эти сказания стали достоянием всех (или по крайней мере большинства) германских народов. Потому так многочисленны варианты отдельных сказаний, так разнообразны их интерпретации в памятниках, записанных от VI до XIV в. в разных частях германского мира. Нашли они отражение и в англосаксонском эпосе хотя и не в виде дошедших до нас эпических поэм, но как краткие аллюзии в «Видсиде», «Деоре», «Беовульфе».

Значительная часть этих сюжетов более или менее непосредственно связана с именами крупнейших вождей эпохи великого переселения народов: Аттилой, Эрманарихом, Теодорихом из Равенны. Их образы становятся тем стержнем, вокруг которого циклизуются предания. Не теряют они своего значения и в эпоху более позднюю, когда складываются местные эпические традиции. Второй — «национальный» — героический век (для англосаксов, вероятно, охватывающий VII–VIII вв.) создает собственные сюжеты (англосаксонские сказания о короле Оффе, скандинавские — о Хельге), выдвигает новых героев (Беовульфа, Сигурда), трансформирует — в иных исторических условиях — структуру и этику героического мира. Однако общегерманские традиции сохраняются не только как источник, питающий местное творчество, но и как эталон, соотнесенность с которым становится важным элементом героического мира. В местных эпических сказаниях общегерманские герои перестают быть активными участниками событий, о которых рассказывается в том или ином произведении, но либо присутствуют на периферии повествования, либо упоминаются в нем и обретают значение поэтических символов, знаменующих отнесение действия к «героической эпохе». Аттила, Эрманарих, Теодорих в англосаксонском, да в значительной мере и в скандинавском эпосе не столько действующие герои, сколько приметы, знаки эпического героического века. Уже в «Видсиде» отсутствует хронологическая упорядоченность (жившие на протяжении трех столетий правители все оказываются современниками Видсида), забыта (или скорее представляется несущественной) та конкретная роль, которую каждый из них играл в судьбах германского мира. Остались лишь признание их выдающегося положения и их исконная принадлежность героическому миру древних германцев.

Поэтому хотя бы на периферии действия большинства германских героико-эпических сюжетов присутствуют эти персонажи. Так, Видсид начинает свои странствия с посещения Эрманариха (Видсид, 6–8), ему же когда-то принадлежало драгоценное ожерелье, полученное Беовульфом. В ряду сюжетов, перечисляемых в «Деоре» и служащих параллелями к несчастьям самого певца, важное место занимают не совсем ясные из контекста поэмы события в жизни Эрманариха и Теодориха Равеннского. Более того, прослеживается тенденция соединить эти три образа в одном сюжете. В сказании о нифлунгах («Старшая Эдда») Гудрун становится женой Атли — Аттилы, одним из наиболее прославленных витязей которого (по «Песни о нибелунгах») является Дитрих из Берна (Теодорих Равеннский), а дочь Гудрун, Сванхильд, оказывается женой Ёрмунрекка — Эрманариха.

Включено в круг сюжетов о нибелунгах, или, точнее, имеет с ними несколько общих персонажей, и широко известное в германском мире сказание о Вальтере Аквитанском, вероятно, южнонемецкого происхождения. Оно дошло до нас в виде двух поэм: германской — «Вальтарий мощный дланью», изложенпои гекзаметрами на латинском языке, и англосаксонской— «Вальдере» (не позже X в.), от которой сохранилось лишь два фрагмента8. Упоминания героев этого сказания встречаются и в более поздних памятниках, как немецких («Песнь о нибелунгах»), так и скандинавских («Сага о Тидреке Бернском»). В нем рассказывается— содержание восстанавливается по латинской поэме, — как заложники Аттилы (Этлы в англосаксонском варианте) Вальтарий (Вальдере), сын короля Аквитании, и Хильдегунда, бургундская принцесса, полюбившие друг друга, спасаются бегством, взяв с собой сокровища Аттилы. Они добираются до владений франкского (в «Вальдере» — бургундского) короля Гундахария (англосаксонский Гудхере, Гуннар песен «Старшей Эдды», Гунтер «Песни о нибелунгах») на Рейне. Гундахарий, предполагая, что сокровища Аттилы— это дань, собранная гуннами с франков, решает овладеть кладом. Вместе с 12 воинами, среди которых— Хагано (англосаксонский Хагена, Хёгни песен «Старшей Эдды», Хаген «Песни о нибелунгах»), обменявшийся с Вальтарием клятвами верности, когда они оба жили при дворе Аттилы, Гундахарий нападает на беглецов в узком ущелье. В первый день сражения Вальтарий убивает всех франков, кроме Гундахария и Хагано, который не участвовал в битве. На второй день Гундахарий и Хагано, племянник которого пал накануне, нападают на Вальтария. После ожесточенного сражения герои, получившие тяжелые раны, заключают мир, и Вальтарий с Хильдегундой едут дальше. После смерти отца Вальтарий, женившийся на Хильдегунде, правит Аквитанией 30 лет9.

Судя по сохранившимся отрывкам, содержащим описание сражения, англосаксонская поэма представляла пространное эпическое произведение, в основе которого лежал несколько иной, чем в латинской переработке, вариант сказания. Однако существенно, что в обеих редакциях фигурируют традиционные эпические персонажи, в первую очередь Аттила. Более того, сюжет сказания, вероятно, отражает реальное историческое событие — взятие Аттилой заложников у германцев после битвы 437 г., но большинство имен и исторических примет утрачивается или искажается в поздних обработках (например, в англосаксонском «Вальдере» Гундахарий предстает как король бургундов). Неизменным остается лишь имя Аттилы. Переброшен мостик и к циклу сказаний о Теодорихе Равеннском: он оказывается бывшим владельцем Мимминга, меча Вальдере. Таким образом, при всей самостоятельности сюжета поэма десятками нитей оказывается сплетена с узловыми темами и образами обшегерманского эпоса.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Книги похожие на "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Отзывы читателей о книге "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе", комментарии и мнения людей о произведении.