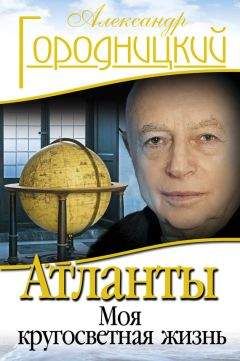

Александр Городницкий - След в океане

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "След в океане"

Описание и краткое содержание "След в океане" читать бесплатно онлайн.

Имя Александра Городницкого хорошо известно не только любителям поэзии и авторской песни, но и ученым, связанным с океанологией. В своей новой книге, автор рассказывает о детстве и юности, о том, как рождались песни, о научных экспедициях в Арктику и различные районы Мирового океана, о своих друзьях — писателях, поэтах, геологах, ученых.

Это не просто мемуары — скорее, философско-лирический взгляд на мир и эпоху, попытка осмыслить недавнее прошлое, рассказать о людях, с которыми сталкивала судьба. А рассказчик Александр Городницкий великолепный, его неожиданный юмор, легкая ирония, умение подмечать детали, тонкое поэтическое восприятие окружающего делают «маленькое чудо»: мы как бы переносимся то на палубу «Крузенштерна», то на поляну Грушинского фестиваля авторской песни, оказываемся в одной компании с Юрием Визбором или Владимиром Высоцким, Натаном Эйдельманом или Давидом Самойловым.

Пересказать книгу нельзя — прочитайте ее сами, и перед вами совершенно по-новому откроется человек, чьи песни знакомы с детства.

Книга иллюстрирована фотографиями.

«Сенсация», схваченный инквизиторами Галилей или наивные, но героические персонажи песни «Мы с ним пошли на дело неумело», до презрительной ухмылки, которой только и могут быть удостоены тупоголовые начальники, вплоть до «верхнего эшелона», палачи, сексоты, воинствующие бюрократы и мещане, подхалимы и алкаши. Чего стоит хотя бы один его знаменитый «Казачок», где танцуют две страшненькие «великие тени», обмениваясь на ходу под веселенький припев «Джан-джан-джан, чок-чок-чок» богатым опытом репрессий и подавления («Дорогой Леонид, ты меня послушай: если есть аппетит, ты бери и кушай»).

Но Юлий Ким — не только мастер сатиры. Он автор многих «серьезных», глубоко лирических и даже трагических песен. И в них его поэтический почерк отличается точным ощущением внутренней гармонии слов, безошибочным вкусом, моцартовски легким мастерством. Диапазон этих песен также широк: от грустной песенки безнадежно-одинокого Петрушки и лирического гимна пушкинскому лицею до трагического «Реквиема», от которого сжимается горло («Не собирай посылки, мама»). И в этой последней песне опять почти неуловимая и точная по своему вкусу стилизация под народную «зековскую» песню, которая только одна и может позволить себе роскошь обойтись без рифмы.

Диапазон литературных возможностей этого человека порой кажется безграничным. Одна из его последних работ в театре — музыкальное представление в двух частях «Московские кухни». Здесь в свойственной художнику лукаво-улыбчивой манере излагается совсем не смешная, драматичная и героическая история «освободительного движения» московской интеллигенции, возникшего в начале шестидесятых и беспощадно подавленного брежневско-андроповской системой к концу семидесятых. Со своими героями, своими отступниками, своими палачами и злодеями. Это, по существу, первое значительное театральное произведение, посвященное диссидентам. Его прекрасно реализовал театр-студия «Третье направление». Действие, которое начинается с улыбки, кончается героическим реквиемом памяти павших и, к сожалению, недостаточно широко до сих пор известных героев этой эпохи «недавнего прошлого», которое грозит нам повторением и «недалеком будущем».

Гляди на Кима сейчас, в начале девяностых годов, трудно поверить, что ему уже за пятьдесят: он так же непроницаемо молод внешне, в нем все тот же электрический заряд энергии и таланта, все то же силовое поле солнечной улыбки и разящего как молния смеха. Когда-то, много лет назад, от имени одного из своих литературных героев Юлий Ким написал песню с таким припевом: «Белеет мой парус, такой одинокий, на фоне стальных кораблей». Пожелаем попутного ветра этому парусу в наши грозящие штормовыми прогнозами дни — он указывает нам верный курс…

Нельзя себе представить эпоху поющих «шестидесятых» и без Михаила Анчарова, о котором в последнее время незаслуженно забыли.

Теперь, когда прошла мода на пение под гитару на московских кухнях и у таежных костров, когда сам собой умер запретный еще недавно «магнитофониздат», а пластинки с песнями Галича, Кима и Высоцкого заполнили прилавки магазинов, когда авторская песня во многом стала уже историей, настало время оглянуться назад и послушать, как по-новому звучат старые песни. «Старая песенка — новый звук», как пророчески написал когда-то еще молодой в ту пору Михаил Анчаров. Шумная волна неслыханной прежде популярности авторской песни миновала, уступив место другим модным увлечениям, миновала, оставив несколько имен, в числе которых имя Михаила Анчарова…

С Анчаровым и с его песнями я впервые познакомился в 1963 году, когда во время очередной командировки в Москву через каких-то знакомых случайно попал на одно из частых в те поры песенных сборищ в непривычно просторную квартиру потомков Григория Ивановича Петровского, председателя большевистской фракции Государственной думы, в печально известный «Дом на набережной», населенный зловещими тенями убивавших и убиенных.

«Ну где этот ваш мальчик из Ленинграда?» — услышал я голос в передней, и в комнату шагнул плотный, как борец, черноволосый, коротко стриженный мужчина с правильными чертами лица и внимательными, часто моргающими глазами.

Из всех его песен тогда я знал только приписываемую ему, ставшую уже народной «От Москвы до Шанси», а в этот вечер я впервые услышал сразу же полюбившиеся мне «МАЗы», «Органист», «Тихо капает вода — кап, кап» и многие другие. Яростная экспрессия этих песен на фоне мужественного облика их автора, опаленного пороховым дымом великой войны (я подумал, что он и моргает часто оттого, что глаза были раньше обожжены), и его рассказов о парашютно-десантных войсках, где он вроде бы служил в конце войны, произвели на меня сильнейшее впечатление. У Анчарова была удивительно обаятельная, уже утраченная ныне «цыганская» темпераментная манера исполнения. В сочетании с сильным низким, «подлинно мужским» голосом она придавала особый колорит его песням. Да и гитара в его руках была старинная, инкрустированная, как мне тогда показалось, каким-то серебром и перламутром, чуть не из прошлого века. Мы подружились, и он дал мне прочесть рукопись только что написанной и еще не опубликованной своей повести

«Теория невероятности», которую никто тогда не хотел печатать. Первые же ее строки вызвали у меня скептическую улыбку недоумения. Повесть начиналась так: «Недавно я влюбился. Я совсем юный — мне сорок лет». Вот старый хрен, — подумал я (мне тогда было неполных тридцать), — он еще влюбляется! В его-то возрасте! И не стыдно ему об этом писать!» Повесть, однако, заметила меня почти так же, как песни. Была в ней какая-то стихийная сила личности яркой, мятущейся и нестандартной, не вписывающейся в привычный мне стереотипный уклад. Впрочем, сам Анчаров только начинал тогда свое литературное поприще, считал себя прежде всего художником, жил в писательском доме на Лаврушинском переулке, в квартире своей тогдашней жены Джои Афиногеновой, был, как выяснилось, скор на выпивку и кулак, и писал песни, с которыми довольно часто выступал.

Живописные его работы также обнаруживали в нем несомненный талант, но при этом как бы некоторое отсутствие профессионализма. Он был тогда подобен витязю на распутье — короткая оттепель конца пятидесятых опьяняла его, бывшего фронтовика, множеством неожиданно открывшихся ему дорог и возможностей. Чем заняться всерьез? Песнями? Живописью? Литературой? Все удавалось ему. В то время он часто выступал с песнями, и выступления эти неизменно сопровождались шумным успехом.

Помню, после очередного его успешного концерта в Ленинграде мы с друзьями провожали его на «Красную Стрелу». Концерт кончился рано, было что-то около восьми вечера, и поскольку в провожающей компании было много актеров, решено было зайти в ресторан ВТО, в Дом актера, располагавшийся почти рядом с Московским вокзалом на Невском, что внушало уверенность и отъезжающему и его провожатым в невозможности опоздания. Тем большим было наше удивление, когда, прибыв наконец на Московский вокзал (а пеший путь к нему оказался трудным, так как Анчаров, пришедший в состояние полной эйфории, почему-то пытался свою только что купленную и Питере кепку засунуть в каждую из встречных урн, и приходилось ее подолгу оттуда извлекать), мы неожиданно установили, что давно ушла не только «Стрела», а вообще все поезда на Москву. Поскольку Михаил упорно настаивал на немедленном отъезде, всей компании пришлось перебазироваться на Витебский вокзал, откуда около трех часов ночи отправлялся какой-то пассажирский поезд «Москва-Бутырки», следовавший через Новгород и прибывавший в Москву, на Савеловский вокзал, где-то к концу суток. Засыпающего на ходу и ставшего сразу грузным и неподъемным Анчарова с трудом водрузили в общий вагон, среди чьих-то бесчисленных мешков и кошелок, кепку его вручили сидевшей напротив бабке с твердым наказом — беречь ее до конца пути и вручить хозяину только когда он полностью протрезвеет — и вырубившийся за время погрузки бард был отправлен в столицу. Проснувшись с больной головой в середине следующего дня где-то в районе Твери, он долго озирался, пытаясь понять, где находится и куда едет. «Где я?» — тоскливо спросил он, и упомянутая выше бабка охотно откликнулась: «А в поезде, милок! К Твери подъезжаем!» — «А товарищи мои где?» «Известно где — погрузили тебя и ушли, а чемоданчик твой — вот он. И кепочка твоя цела, так что не сумлевайся». И радостная бабка вручила похмельному пассажиру до неузнаваемости измятую и перепачканную сажей окурков «питерскую» кепку…

В последующие годы Михаилу Анчарову как будто удалось добиться литературного признания. Одна за другой были напечатаны и «Теория невероятности», и последовавшие за нею другие повести. Он стал модным писателем. Ему начали наперебой заказывать сценарии телефильмов. Инсценировки по его произведениям охотно ставили московские театры. Песни были заброшены — Анчаров полностью ушел в прозу и драматургию. И тут судьба сыграла с ним злую шутку. За первым длинным сериалом телефильма «День за днем», куда вошла отчасти его биография и где органично звучали песни, последовал следующий бесконечный телесериал, где были уже «труба пониже и дым пожиже». Герои сценария Анчарова, вызывавшие ранее полное доверие, начали вдруг говорить ходульные фразы и в псевдонародном стиле воспевать и романтизировать свой коммунальный рай, а соседи по кухне превратились в воинствующих резонеров, воплотивших в себе высоты «общественной нравственности» и безапелляционно обучающих смыслу жизни сомневающихся и ненадежных интеллигентов. Так безусловный талант художника начал разубоживаться, необратимо разъедаемый вкрадчивой отравой брежневской конъюнктуры. Вспыхнувший на какое-то время интерес к писателю Анчарову утих, и о нем мало-помалу забыли, хотя он продолжал жить и писать, а сравнительно недавно у нас и во Франции вышел его интересный роман «Самшитовый лес» и не только…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "След в океане"

Книги похожие на "След в океане" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Городницкий - След в океане"

Отзывы читателей о книге "След в океане", комментарии и мнения людей о произведении.