Александр Городницкий - След в океане

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "След в океане"

Описание и краткое содержание "След в океане" читать бесплатно онлайн.

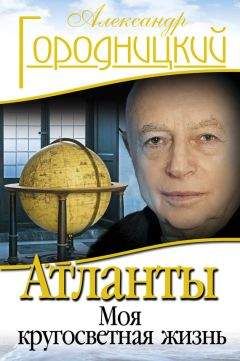

Имя Александра Городницкого хорошо известно не только любителям поэзии и авторской песни, но и ученым, связанным с океанологией. В своей новой книге, автор рассказывает о детстве и юности, о том, как рождались песни, о научных экспедициях в Арктику и различные районы Мирового океана, о своих друзьях — писателях, поэтах, геологах, ученых.

Это не просто мемуары — скорее, философско-лирический взгляд на мир и эпоху, попытка осмыслить недавнее прошлое, рассказать о людях, с которыми сталкивала судьба. А рассказчик Александр Городницкий великолепный, его неожиданный юмор, легкая ирония, умение подмечать детали, тонкое поэтическое восприятие окружающего делают «маленькое чудо»: мы как бы переносимся то на палубу «Крузенштерна», то на поляну Грушинского фестиваля авторской песни, оказываемся в одной компании с Юрием Визбором или Владимиром Высоцким, Натаном Эйдельманом или Давидом Самойловым.

Пересказать книгу нельзя — прочитайте ее сами, и перед вами совершенно по-новому откроется человек, чьи песни знакомы с детства.

Книга иллюстрирована фотографиями.

Ведомый ледоколами через ледовые поля, изрядно поредевший караван (часть судов отстала в попутных портах из-за аварий, а часть ушла на Обь и на Енисей) упорно двигался на восток. Не по этому ли мрачному маршруту возили когда-то безвинно осужденных на Колыму и Чукотку? Размышляя об этом, я написал песенку «На восток», которая особенно понравилась Смилге. Взяв ее на вооружение на борту нашего судна «Морской-10», он уже не расставался с ней на берегу. Особенно ему понравился припев: «А птицы все на юг, а люди все на юг — мы одни лишь на восток». По уверениям его жены, как только он начинал петь «про птиц», следовало срочно забирать его из-за стола.

Выйдя в Берингово море, где нам уже не угрожали льды, мы зашли для отдыха и мелкого ремонта в бухту Натальи. Согласно лоции, в этой бухте располагались крабзавод и рыбзавод. Уже войдя в бухту, мы заметили многочисленные костры на берегу. В бинокль можно было разглядеть, что местное население, как оказалось, почти сплошь состоящее из женщин, радостно приветствует приближение трех наших судов. Как раз в этот момент пришел по радио приказ начальника экспедиции: «Во изменение первого приказа в бухту Натальи не заходить, заходить в бухту Святого Павла. Шлюпок не спускать». Осторожное начальство решило избежать контактов судовых экипажей с вербованными женщинами. Так мы и остались без крабов и без рыбы. По этому поводу была написана грустная песенка про бухту Натальи.

Уже на последнем этапе перегона, после захода в Петропавловск-Камчатский, где милиция забрала нашего моториста, учинившего пьяную драку в ресторане «Вулкан», когда мы пересекали Охотское море, направляясь к устью Амура, неожиданно пришло штормовое предупреждение. Надвигался осенний тайфун, как обычно носивший одно из нежных женских имен. Деваться нам было некуда. Под защиту берега мы убежать не успевали, так как находились в самой середине моря. В то же время судно наше «река-море» никак не рассчитано было на борьбу с океанскими тайфунами. Оставалось вставать «носом на волну» и ждать своей участи. В довершение всех неприятностей на втором судне такого же типа, следовавшем за нами, отказал двигатель. Надо было брать его на буксир в самый разгар шторма. Был объявлен аврал. Надо сказать, что трехчасовая возня с заводом в шторм буксирного конца (который через полчаса лопнул, и все пришлось начинать сначала), небезопасная и грязная работа на захлестываемой волнами палубе, полностью отвлекли нас от печальных и панических мыслей. Еще через два часа починили, наконец, двигатель на втором судне, и мы благополучно отштормовали, пока тайфун не пронесся дальше. Помню, как поразила меня после этого повесть Георгия Владимова «Три минуты молчания», где описывается аналогичная ситуация: в критическом положении вдруг оказывается, что другому еще хуже, и надо срочно ему помочь, забываешь на время о своей беде, и становится легче.

По возвращении в Москву осенью семьдесят второго мне снова пришлось приступить к постылым бумажным делам и Координационном центре. Помню, как раз в это время в Москве состоялось совещание руководителей морских институтов стран-членов СЭВ. Мне было поручено встречай, и опекать представителя ГДР доктора Оскара Мильке — высокого и статного арийца с голубыми глазами и густыми, слегка тронутыми сединой, волосами. На банкете, посвященном окончанию совещания, который состоялся в столовой Дома ученых на Кропоткинской, мы оказались с ним за столом рядом. Во главе стола сидел замдиректора, пожилой вальяжный красавец Андрей Аркадьевич Аксенов, время от времени провозглашавший разного рода официальные тосты. Мы же с доктором Мильке сидели довольно далеко, и надо было как-то общаться. Общение это было несколько затруднено тем, что ни по-русски, ни по-английски уважаемый доктор как будто не понимал, а мои познания в немецком языке, который я учил когда-то в школе, ограничивались фразой из учебника пятого класса «Анна унд Марта баден». Тем не менее, по мере роста числа тостов, провозглашенных Аксеновым, языковой барьер понемногу начал разрушаться. Я попал за банкетный стол прямо с работы, голодный. Поэтому, когда подали бифштекс, то по извечной своей привычке совершенно автоматически съел сначала гарнир, оставив мясо «для кайфа» на потом. Вдруг я заметил, что доктор Мильке с удивлением смотрит на мои действия и спрашивает: «Варум?» На обломках немецкого, английского и русского языков я начал объяснять ему, что я ленинградец, что детство мое пришлось на голодные военные годы, и что поэтому мясо для меня на всю жизнь — деликатес, который я оставляю на потом. Он, видимо, отлично все понял. Наполнив не рюмки, а фужеры водкой из новой бутылки, он вдруг хлопнул меня по плечу со всей арийской мощью и радостно закричал на весь стол, явно передразнивая мои беспомощные англо-немецко-русские слова: «Ин зис кейс вир зинд бразерс дас ист фюр руссише — земляки». «Потому что, — продолжил он уже на русском языке, — я как раз есть воевал ленинградский фронт!»

Переезд в Москву осложнил и мои литературные дела. В конце семьдесят первого года в Ленинграде, в издательстве «Лениздат» вышла вторая книжка моих стихов, «Новая Голландия», во многом благодаря помощи и поддержке Нины Александровны Чечулиной, работавшей тогда редактором в отделе поэзии. В начале семьдесят второго года я сдал в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» рукопись третьей книжки. К этому времени я снова подал документы на прием в Союз писателей. Помню, как давший мне рекомендацию ленинградский поэт Вадим Шефнер сказал, горестно вздохнув: «Саша, у вас плохие рекомендации. С такими рекомендациями в Союз могут не принять». «Почему?» — удивился я. «Ну, как же — рекомендации трех евреев». «Почему трех?» «Всех, трех, — продолжал Шефнер, — Слуцкий, Самойлов и я». «Но ведь вы же — не еврей!» «Да, да, конечно, — я швед. Но кто это знает? Фамилия-то — Шефнер». Светловолосый и голубоглазый Вадим Сергеевич Шефнер вел свой род от шведского полковника, взятого когда-то в плен в битве под Полтавой.

Дед В. С. Шефнера — Алексей Карлович Шефнер, командуя транспортом «Манджур», стал участником основания Владивостока. В 1860 году с этого транспорта в бухте Золотой Рог был высажен отряд солдат во главе с прапорщиком Комаровым, основавший порт. Имя Шефнера носит северный входной мыс в бухту Находка.

В Союз писателей меня все-таки приняли осенью семьдесят второго года, уже после переезда в Москву. В связи с этим меня вызвал к себе генерал КГБ Ильин, возглавлявший тогда московскую писательскую организацию, и предупредил, что меня поставят здесь на учет только в том случае, если дам подписку, что никаких жилищных претензий к московской писательской организации я иметь не буду. «Мы вас сюда не звали и жилье вам давать не обязаны», — заявил он.

ЦДЛ. Сложный круг воспоминаний связывает меня с этой короткой трехбуквенной аббревиатурой, практически никогда не требовавшей расшифровки и разворота в несклепистое и мало понятное название «Центральный Дом литераторов». Каких литераторов? Оказывается, только тех, кто мог предъявить при входе членский билет Союза писателей СССР, ярко-красную (чтобы не усомнились в партийной принадлежности) книжицу с золотым орденом Ленина, напоминающую «гебешное» удостоверение. Значит, и не литераторов это дом, а только тех, кто «в законе» — членов ССП. Совсем другое дело ЦДЛ — символ бурной и таинственной литературной жизни шестидесятых годов, подлинный ее центр, манивший нас, провинциальных питерских юнцов, своей недоступностью.

Помню отчетливо, хотя прошло немало лет, как был потрясен я, робкий неофит, обманным путем с большими сложностями проведенный в первый раз в шумное, витающее в густых облаках табачного дыма, кафе с цветными стенами, исписанными многочисленными шаржами и автографами литературных знаменитостей. Какими небожителями казались мне вальяжно сидевшие за столиками этой современной «Бродячей собаки» ее законные обитатели, как жадно вдыхал я губительный и нетрезвый воздух «истинной поэзии». Тщеславное сознание своей пусть случайной и недолгой причастности к этому недоступному для простых смертных храму литературы кружило голову и застилало глаза, перед которыми на низкой сводчатой стене чернела надпись: «Здесь однажды ел тушенку и увидел Евтушенку».

И как не закружиться голове? Живые (тогда еще живые) классики, известные до этого только по портретам, сидели совсем рядом и под звон рюмок обсуждали свои таинственные литературные дела. В те годы первый этаж цедеэла, духовным центром которого оставались кафе и ресторан, на самом деле был постоянно действующим литературным клубом. Его завсегдатаи как бы поселились здесь на многие годы, сбежав от семейных неурядиц и домашнего неустройства. Здесь обсуждали стихи и прозу, заключали и расторгали договора, сколачивали и развивали коалиции, женились и разводились. Многие знаменитые, но, как правило, безденежные посетители, такие, например, как Светлов или Самойлов, пользовались в ресторане неограниченным питейным кредитом. За столики садились только «к своим», не смешиваясь с «чужими». Это разделение по столикам и компаниям задолго до нынешних баталий заложило основы неизбежного раскола писательского союза. А сколько доносов было рождено здесь из пьяной откровенности подвыпивших собеседников и собственных проницательных домыслов! Никак не меньше чем стихов или рассказов. Поговаривали, что многие столики в ресторане оборудованы подслушивающими устройствами, однако я и этом сомневаюсь — гораздо дешевле и эффективней было использовать обширный штат литературных стукачей, буквально наводнявших эти стены. Если опубликовать подробности многолетней работы тайной службы ЦДЛ, это могло бы стать основой целой серии остросюжетных детективов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "След в океане"

Книги похожие на "След в океане" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Городницкий - След в океане"

Отзывы читателей о книге "След в океане", комментарии и мнения людей о произведении.