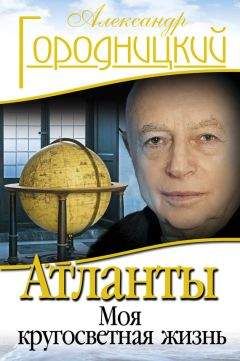

Александр Городницкий - След в океане

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "След в океане"

Описание и краткое содержание "След в океане" читать бесплатно онлайн.

Имя Александра Городницкого хорошо известно не только любителям поэзии и авторской песни, но и ученым, связанным с океанологией. В своей новой книге, автор рассказывает о детстве и юности, о том, как рождались песни, о научных экспедициях в Арктику и различные районы Мирового океана, о своих друзьях — писателях, поэтах, геологах, ученых.

Это не просто мемуары — скорее, философско-лирический взгляд на мир и эпоху, попытка осмыслить недавнее прошлое, рассказать о людях, с которыми сталкивала судьба. А рассказчик Александр Городницкий великолепный, его неожиданный юмор, легкая ирония, умение подмечать детали, тонкое поэтическое восприятие окружающего делают «маленькое чудо»: мы как бы переносимся то на палубу «Крузенштерна», то на поляну Грушинского фестиваля авторской песни, оказываемся в одной компании с Юрием Визбором или Владимиром Высоцким, Натаном Эйдельманом или Давидом Самойловым.

Пересказать книгу нельзя — прочитайте ее сами, и перед вами совершенно по-новому откроется человек, чьи песни знакомы с детства.

Книга иллюстрирована фотографиями.

В октябре шестьдесят шестого года, вернувшись из Магадана в Ленинград, я попал в состав группы «творческой молодежи Ленинграда», направленной от Ленинградского обкома ВЛКСМ на три недели в Польшу — Варшаву, Лодзь, Краков и Вроцлав.

В группу нашу входило человек пятнадцать, в том числе несколько актеров ленинградских театров, молодые литераторы, весьма популярный и еще молодой в те годы эстрадный композитор Александр Колкер со своей женой, тоже известной эстрадной певицей Марией Пахоменко, и мой близкий в то время приятель — режиссер ленинградского театра имени Ленинского комсомола Анатолий Силин. Для меня это было первым открытием Польши, которую в ту пору знал только по знаменитым фильмам Вайды, Мунка и Кавалеровича и стихам польских поэтов в переводе Слуцкого. Нам повезло с поездкой — в Варшаве мы попали в «Повшехный театр» Адама Ханукевича и другие современные и поэтому непривычные для нас театры. Во Вроцлаве и успели выпить вина со Збигневом Цибульским, буквально за неделю до его безвременной и трагической гибели, в Лодзи — посмотреть на киностудии более десятка недоступных для нас в Союзе фильмов, в том числе «Восемь с половиной» Феллини, «Дрожь» и «Птицы» Хичкока и многие другие, в Кракове — познакомиться с сокровищами Вевельского королевского замка.

Польша не разочаровала моих «книжных» ожиданий — она оказалась именно такой, какой ее можно было себе представить — «самой маленькой из великих наций» — нищей, гордой до чванливости и непорабощенной страной. Я познакомился в Варшаве с прекрасным поэтом Витеславом Дабровским и его женой Иреной Левандовской, которые показали мне Варшаву. У Витеслава на левой руке не хватало двух пальцев, потерянных во время Варшавского восстания в сорок четвертом году, когда ему было четырнадцать лет. Он пробирался по узким люкам из канализационных труб наверх там, где взрослый пролезть не мог, и кидал гранаты в немецкие танки. «Мы вас, советских, ненавидим, — говорил он мне, — но немцев мы ненавидим еще больше. Такова уж печальная участь нашей малой страны, зажатой между двумя этими хищными гигантами». Помню, тогда он перевел на польский понравившуюся ему песню «Испанская граница». В начале восьмидесятых, уже в пору «Солидарности», он неожиданно погиб при странных обстоятельствах. Именно Витек показал мне страшную тюрьму Павиак, где немцы уничтожали польских патриотов, памятник Мордухаю Анилевичу на месте безнадежного и героического восстания в Варшавском гетто, поднятого не из надежды спастись, а только для того, чтобы подороже продать свою жизнь, умереть с оружием в руках. С горечью рассказывал Витек о том, что прежде чем вступить в бой с немцами, еврейские повстанцы должны были перебить внутреннюю охрану юденрата, состоявшую тоже из евреев, продавшихся немцам только за то, что их убьют в последнюю очередь. О том, как подпольная польская организация «Армия крайова», готовившая свое восстание против немцев, отказала «жидам» в помощи оружием; как, когда полыхало с четырех сторон подожженное немцами гетто, поляки с усмешкой говорили: «Клопы горят». Усмехаться варшавянам было недолго. Через несколько месяцев генерал Бур-Комаровский поднял свое восстание против немцев, надеясь на помощь советских войск, уже стоявших на правом берегу Вислы в ожидании приказа Сталина штурмовать. Приказа, однако, не последовало. Великий полководец дал немцам подавить варшавское восстание, как его участники дали тем же немцам уничтожить восставших евреев, и только после того Варшава была взята советскими войсками.

Поляки, живя в нужде и недостатке, первым делом восстановили древнюю часть разрушенной Варшавы — Старо Място, а социалистическое правительство установило памятник сражающейся Варшаве — летящая полуповерженная женщина, отбивающаяся мечом. «У нас в каждом монументе свой смысл, — говорил мне Витек. — Если стоит — значит, король или полководец, вот как Сигизмунд в Старом Мясте. Если сидит — значит, мудрец или ученый, — видел памятник Копернику? Ну, а если лежит — махнул он рукой в сторону монумента Варшавы, — значит, блядь».

И все-таки самое тяжелое и незабываемое впечатление на меня произвели лагеря уничтожения — Треблинка и Освенцим. Не берусь описывать увиденное, тем более, что в Освенцим мы попали в День поминовения, когда повсюду горели поминальные свечи, — у входов в бараки, у ворот газовых камер, у каждой железной тележки, на которых вывозили когда-то трупы в крематорий. А эти горы детских туфелек или кисточек для бритья, или женских волос, предназначенных для набивания тюфяков! «Арбайт махт фрай», — прочел я на железных воротах лагеря и невольно вспомнил о наших лагерях, на воротах которых красовались сталинские слова, что труд в нашей стране «дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Там, в Польше, я написал песни про Освенцим и Треблинку. В Треблинке, где немцы убили и сожгли в печах более 800000 евреев, я узнал, что уже в конце войны, когда в Треблинке вспыхнуло восстание, и евреи, перебив охрану, разбежались, большая часть их была выдана немцам поляками, у которых они пытались найти убежище. Уходя, немцы все взорвали — печи, бараки, газовые камеры. И эти обломки вместе с сотнями местных валунов были поставлены «на попа» на склоне горы, образовав коллективный памятник почти миллиону замученных людей, тщетно предостерегая потомков. Это не помешало правительству Гомулки через пару лет насильно выдворить из страны всех евреев.

Неслучайно пришедший ему на смену Эдвард Терек заявил как-то на заседании политбюро ПОРП: «Мы напрасно выдворили из страны евреев. Теперь, в трудное время, не с кем посоветоваться и не на кого свалить вину». Кстати сказать, почти поголовное изгнание из Польши всех евреев ничуть не помешало уже в наши дни лидерам страны именно их обвинить в экономических трудностях, переживаемых сегодня.

Уже в конце ноября, после возвращения из Польши, я попал в «не сезон» на две недели в Репино, в дом творчества композиторов. Мне нужно было закончить работу над рукописью первой книжки стихов «Атланты», принятой к печати ленинградским отделением издательства «Советский писатель». Помню, как поразила меня поначалу «роскошь» просторных композиторских апартаментов — каждый занимал отдельный коттедж из трех комнат, с роялем в центральной. «А почему кровати сдвоенные?» — наивно спросил я у сестры-хозяйки, отпиравшей мой домик. «Это на случай, если к вам захочет приехать жена или соавтор», — ответила она. Действительно, в столовой увидел объявление: «Желающие поставить на питание своих жен (или соавторов) должны внести заранее деньги из расчетов пять рублей за сутки». Пожилая официантка жаловалась: «Наши композиторы музыки не любят. Они, как в столовую войдут, так сразу музыку по радио выключают. Да и как ее любить, когда они ее сами пишут?»

Соседний со мною домик занимал режиссер кинохроники Адольф Иосифович Минкин, симпатичный седой и грузный человек. Он страдал стенокардией и поэтому имел привычку заедать коньяк валидолом. Однажды ночью его прихватило всерьез, и я вызвал «скорую». Врач «скорой помощи», старая еврейка явно пенсионного возраста, сделала ему какие-то уколы и, вернув к жизни, села заполнять карточку. «Фамилия», — строго спросила она. «Минкин», — ответил мой сосед слабым голосом. «Имя-отчество?» «Адольф Иосифович». Докторша отложила ручку и долго удивленно рассматривала больного, которого только что обследовала. «Молодой человек, — сказала она наконец. — Вам что, мало чего-нибудь одного?!!»

Первая книжка моих стихов «Атланты» вышла весной 1967 года, в издательстве «Советский писатель». Вошли туда стихи, написанные в основном в экспедициях, и песни, значительная часть которых уже была к тому времени известна. Мне пришлось изрядно повоевать с редактором Александром Рубашкиным, показавшимся мне тогда придирчивым и недоброжелательным. Только через несколько лет, перечитав опубликованные в книжке стихи, я понял, что он был снисходительным и крайне доброжелательным ко мне, поскольку стихи-то по большей части были слабенькие.

Помню, когда книжка была уже в работе, меня неожиданно пригласили выступать с песнями на ленинградское телевидение. Рубашкин, которому я не замедлил радостно похвастаться, к большому моему удивлению, крайне отрицательно прореагировал на это и стал уговаривать меня отказаться. «Понимаете, — начнутся звонки, письма в редакцию, — кому-то не понравится, а у вас — книжка в печати. Как бы чего не вышло. Подождите пока книга выйдет, а там уж выступайте где хотите». И в этом он оказался прав.

Оформил книжку молодой талантливый художник Лев Авидон. Цензура несколько порезвилась над стихами, так что все слова типа «водка», «бог» и тому подобные из книжки были изъяты. Будучи в те поры человеком тщеславным и, пожалуй, маломысленным, я сильно радовался выходу первой «книги стихов». Лишь значительно позднее понял, что радоваться было особенно нечему, поскольку опубликовав посредственные стихи, я на много лет сильно подпортил себе литературную репутацию.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "След в океане"

Книги похожие на "След в океане" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Городницкий - След в океане"

Отзывы читателей о книге "След в океане", комментарии и мнения людей о произведении.